葉山の対話 2023ー2025 23

葉山の対話 2023ー2025 23

真砂秀朗さん Hideaki Masago

真砂秀朗

ネイティブフルート奏者、アーティスト。

ネイティブ・カルチャーへの旅の印象から、その原点にある感覚を楽曲や絵画の新たなイメージ として生み出し、幅広くメディアに提供している「絵と音」のアーティスト。

1991年、「 しおのみち 」をプロデュースし、アワレーベルを発足。 以後インディアン・フルート、 バンブーフルートを中心に民族楽器の音色を生かす楽曲作りを重ね、最近作「Jomon Journey」 にいたる 17作のアルバムをリリース。国内外で演奏活動をしている。

ヴィジュアルアートでは水彩画、版画、書などの創作、シンボルデザインでは「鼓童 Earth Celebration」、’91~’02、 ’05愛地球博「地球市民村」など。

ライフスタイルとして、不耕起栽培の棚田を続けている。

著作に、詩画集「星の神話さがし」、エッセイ集「畔道じかん」、絵本「レインボーブックス」など。 NHKBS番組「映像詩飛鳥」、NHKBSP4K「映像詩 千年続く祈りの風景」音楽。 「ガイアシンフォニー」第五・七・九番に楽曲提供。2026年2月、集大成となる詩画集『世界はシンクロシステム』を出版。

https://www.awa-muse.com

収録:2025年1月16日 @葉山・真砂邸

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

山川麻美 Mami Yamakawa

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @葉山・真砂邸

―― 以前、10代からの遍歴をつづった「グッバイアメリカ」というコラムを読ませていただいて。

真砂さん ああ、グッバイアメリカ。

―― すごく面白かったんですけど、今日はその続きでもある、葉山での暮らしについて聞きたいと思っています。真砂さんは、葉山に来て何年くらいになるんですか?

真砂さん 1979年だから、もう45年を過ぎましたね。

―― その前はバリで暮らしておられたんですよね? どういう経緯で行かれたんですか?

真砂さん 大学を出たあと、(東京の)南青山のシェアハウスにいたんです。古い家なんだけど12部屋あって、いろいろな人が住んでいて、(パートナーの)三千代ともそこで一緒になって。

―― 当時は青山が拠点だったんですね。

真砂さん そう。当時、資生堂の宣伝部でデザイナーをやっていて、彼女はファッションの仕事をしていて。僕は学生時代に半年くらいインドに行っていたから、コマーシャルデザインをやることも旅の過程だったというか……、一応やっておこうみたいな感じで、2年半ほど在籍していたんです。

―― なぜやめてしまったんですか?

真砂さん 子供ができたタイミングでもあったんですが、あるとき、自分のなかの課題が解決できたと感じる体験があって、一区切りできたなって思えたんです。

それで全部辞めちゃって、バリに向かいました。いよいよドロップアウトだ、みたいな感じで。

―― 課題というのは?

真砂さん いきなりディープな話になってしまいますが、インドで自我というものにバーンとぶつかって、そこからずっと乗り越えないとならないテーマになったんです。

―― ああ、インドで。

真砂さん インドって、ある意味エゴイスティックだし、そういう文化なんですよ。自我が強くて、その強い自我の問題を解決するために宗教が根付いていて、社会的にもカーストのような制度で抑えているような感じなんですね。

―― 日本に戻って来られて、資生堂に入って。それってまったく逆の世界に思えますが……。

真砂さん 僕らの上の世代は、そのままずっとインドにいる人もいたし、学生運動をやっていった人もいたけど、僕らの世代ってポリティカルでもないし。

反社会の姿勢でずっと追求するっていうこともなかったんです。だから、「ちょっと逆なところも見てみよう」みたいな軽い気持ちで行っちゃったんですね(笑)。

―― 軽い気持ちで入れる会社じゃない気もしますが……(笑)。

真砂さん まあ、絶対入れるわけないだろうと思ってたのに入っちゃったから、「変わり種だけど採っておこう」みたいな、そんな感じだったのかもしれません。

グッバイアメリカ

平野隆彰・編著「食と農と里山 VOL.5」(あうん社)に所収

三千代ともそこで一緒になって

パートナーの真砂三千代さん。アジアの手織り布・麻・シルクを素材としたブランド「Afa」を主宰。

https://afa1986.jp

―― 当時って、経済成長のまっただなかですよね。

真砂さん そうですね。同時に、いわゆるヒッピーカルチャーが入ってきた時代でもあって、音楽で言うと、70年代って60年代にアメリカで起きたカウンターカルチャーがまだ生きていて、そういうミュージシャンもいっぱいいたんです。

日本ではフォークソングとかが人気になって、いまで言えばインディーズ的な動きで、ミュージシャンが自分たちでレコードを出したりする動きが生まれて……。

表現する側がプロデュースしていくような時代だったんですが、80年代になってJ-POPが広がったあたりでお菓子屋さんみたいになっちゃったんですよ。

―― お菓子屋さん?

真砂さん そう、レコード屋さんがティーンエイジャーを相手にしはじめて、「じゃあ、ボブ・ディランファン、ドアーズファンは、どこに行けばいいの?」みたいな感じになって。

そういう方向のアーティストをちゃんとプロデュースしないで、一つの要素だけで音楽をつくって、それを売っていくみたいな時代になってきたんですよね。

―― 真砂さんは、そういう世界からドロップアウトして、どんな道をイメージしていたんですか?

真砂さん ハッキリわかっていたわけではないけど、とにかく自我じゃないんだと……。だから、その頃つくっていたものって、全部オムニバスなんですよ。

たとえば、「ライオンのうた」というボブ・マーリーの訳詩集をつくったときも、原詩と対訳にイラストレーター25人の絵を添えたり、「しおのみち」というアルバムも、3つのシリーズすべて8人参加で8曲の楽曲をつくったし。

一人の表現じゃなく、みんなでつくるというイメージで……。

―― 当時、音楽界にそういう動きがあったんですか?

真砂さん 大きな流れではなかったですが、僕がやりたかったアートって、自我じゃないものを表現するということだったんですね。すごくパラドクスなんだけど、アートって自我がないとできない、でも、自我じゃないものを表現したい。

―― ああ、それがパラドクス。

真砂さん そう、アートって、本来がパラドクスなんですね。行為としてはすごくエゴイスティックで、そうならないと生まれるものではないわけだけど、もっと広い意味では、この世界全体に寄与したいっていう、そこに本質があるんです。

―― 資生堂をやめ、バリの生活をはじめたのは、そうした作品を手がける前ですよね?

真砂さん そうです。当時のバリって、村に一個しかテレビがなくて、みんなで見ているみたいな時代で、夜はランプで、あとはお祈りして、お祭りをして。

いまでもそういうバリ・ヒンドゥの世界はあるけど、当時はほとんどの人がお百姓をやっていて。

午前中は田んぼに行って、午後は絵を描いたり、夕方は村のガムランオーケストラでみんなで練習して、たまにどこかツアーに行ったり。僕が行った頃のバリって、そういう生活だったんです。

―― なんだか楽園のような……。

真砂さん 1900年くらいに、欧米社会にエスニックブームがあって、バリにもいろいろなアーティストが訪れて、その人たちが芸能だったケチャを一つのエンターテイメントにしたり、絵を描く習慣とかを残したり……。

そういう影響もあって、一人の人がお百姓とアーティストとミュージシャンをやってるみたいな、それがすごくカルチャーショックで、めちゃくちゃいいなと思って。

ある意味では、インドの旅で始まった「自我って何?」というビッグクエッションに対するアンサーだったんです。バリでは生活自体がアートだから、自我にはまらないで表現できる、もうこれだみたいな感じがして。

―― 生活に答えがあったんですね。

真砂さん 最初、バリに3ヶ月くらいいたのかな。子供がまだ4ヶ月だったときに連れて行っちゃったんだけど、現地の女の子が赤ちゃんが大好きで、もうお人形みたいにかわいがってくれて。みんなでお世話してくれるんですね。

だから、赤ちゃんを連れて行ったことで、向こうで体験できたこともいっぱいあって。

―― たとえば、どんなことですか?

真砂さん 赤ちゃんがいるから、どこかに行けるわけではなく、おなじところに一月くらいいるわけです。

それで朝起きたら朝市に行って、当時は菜食だったから、ご飯と納豆を買ってきて。みんなバナナの葉っぱにパッパッて載せて、ビニールとか使っていないから、そのへんに捨ててもいい。捨てるという行為が悪くないんですよね。

―― 自然に還るだけですからね。

真砂さん だから、エコロジーっていうことをことさら言わなくても生活が成り立っている。

捨てることがいけないとか、ゴミを拾うことがいいとか、そういうことにつなげると本質がわからないっていうか……。パッケージを分解できるものにすれば済む話だから。

ライオンのうた

「ライオンのうた〜MESSAGE THROUGH BOB MARLEY」(2001年・テンブックス刊)

「ライオンのうた〜MESSAGE THROUGH BOB MARLEY」(2001年・テンブックス刊)

20世紀最大のレゲエ界の象徴、ボブ・マーレー。

“愛と自由といのち”をうたい続けた彼の曲の歌詞と、黒田征太郎、日比野克彦など25人のアーティストたちのイラストがコラボレーション。

しおのみち

「しおのみち」

「しおのみち」

’91年発売。古来、潮の流れに乗って人が地球を旅していたように、国や民族にとらわれることなく、地球の上に住む意識をさまざまな民族楽器の音色でつづった8組8曲が織りなす音のアンソロジー。

https://www.awa-muse.com/music/shio-1.html

「しおのみち 二の巻」

「しおのみち 二の巻」

’94年発売、「しおのみち」の第2弾。「潮の流れを旅する」をテーマにした前作に対し、「天の意を地上に」がテーマ。民族楽器のリズムに乗った8組8曲で構成。

https://www.awa-muse.com/music/shio-2.html

「しおのみち 三の巻」

「しおのみち 三の巻」

2002年、「しおのみち」シリーズ「三の巻」をリリース。今回も民族楽器をベースにした8組8曲のオムニバスで、環太平洋航海文化に思いを寄せた「太平洋の輪」をイメージした地球音楽の集大成。

https://www.awa-muse.com/music/shio-3.html

1970年代、バリでの日常。アートと暮らしが融合する転機に。

―― そうしたバリでの生活を経て、日本に帰ってきて。

真砂さん しばらくは軽のバンに乗って、あっち行ったりこっち行ったりしていました。まだ20代だったから、まわりにもそういう若者はいっぱいいて。

―― 葉山とはどうつながったんですか?

真砂さん 当時、朝山(正和)くんが葉山に住んでいたんです。

―― 芸大の同期だった……。

真砂さん 同学年なんだけど彼は建築科で、「海の家」専門の珍しい建築家(笑)。当時、葉山のシェアハウスに住んでいたので、とりあえずそこに居候したんです。

青山時代の知り合いも葉山に家を借りていたので、そこに居候したりとか、なんかボートピープルのように(笑)。子供もまだ一歳とか二歳なのにね。

―― 当時、葉山ってどういう雰囲気だったんですか?

真砂さん コンビニもないような時代だから、信号も町に一つか二つくらいしかないし、海岸線は全部お屋敷で、マンションなんて一つもない。いま4、5軒建っているスペースが一軒のお屋敷で、庭がほとんど林のようだったんですね。

―― いやあ、想像もつかないですね。

真砂さん 逗子海岸もほとんど防砂林で、その真ん中に「渚ホテル」っていう古いホテルがあって、そこに卓球台があったので葉山から歩いていって、卓球して、コーヒー飲んで帰ってくるともう夕方で。そこで夕日を見て、一日が幸せに終わったなあと。そんな生活が3年間ぐらい続きました。

―― いまの場所に引っ越す前のことですよね?

真砂さん そう。最初はいまの「ドレミ幼稚園」の隣に引っ越して、そのあとにいまの家に移って。バリの暮らしがここでどのぐらいできるか、みたいな思いでしたね。

―― 日本でバリの生活するとしたらここでみたいな?

真砂さん 日本に帰ってから、いろんなところを渡り歩いていましたが、葉山に来たとき、いいなと思って。

いまのような町になるとは思ってなかったし、まだ横々もなかったので東京に行くもの大仕事で、当時、通勤する人なんてほとんどいなかったですよね。

―― もとからの住民ばかりだったんですね。

真砂さん それからもう40年以上ですからね。ある意味、子供ができたから、いよいよ本当に環境を探さなきゃいけないっていうことはあったと思います。

子供にできることって環境を探すことしかないんじゃないかって思っていて。僕たちにとってはそれが葉山で、それだけはしてあげられたことかなと感じますね。

―― 葉山生まれの人たちとの交流もあったんですか?

真砂さん このあたりの学校を出て、外に働きに出る人も結構いるんだけど、また帰ってきて、ここでお店を始めたりね。職人的なことをしている人も結構いるし……。

葉山の人たちって、みんな面白いんですよ。やっぱり、どこかバリに似ているなと感じましたね。

朝山(正和)くん

葉山芸術祭を立ち上げた初期メンバーの一人。

のちに真砂さんらとともに、葉山町森戸海岸の海の家「OASIS」を設営。現在も運営中。

https://www.instagram.com/amasakaz/

横々もなかったので

横浜横須賀道路。2009年に全線開通。

―― 海の家「オアシス」をつくろうという話になったのは、いつくらいなんですか?

真砂さん 住みはじめた年の春頃に、森戸海岸の一番端っこにあったラーメン屋が辞めるから、(店舗を)売るっていう話を聞いたんです。「ここを使って海の家をやろうよ」って「陰陽洞」のせいちゃん(宇野剛司さん)が言って。それで、新しく葉山に入ってきた6人くらいで10万円ずつ出し合って権利を買って……。

―― 柱を竹で組んだアイデアは真砂さんなんですよね?

真砂さん 自分の表現の一つとして、(海の家に)バリの竹のスタイルを取り入れたいと思って。とにかく見せないとわからないなと、椅子も葉山の竹で全部つくって、腰が痛くなっちゃったけど、一ヶ月くらいで完成させました。

それでオープンしたら、資生堂の宣伝部の人たちが見に来て、「いやあ、これはいい」とか言ってくれて。次の年に隣に真っ黄色のサンオイルの海の家をつくって、それが企業が海の家をメディアとして使った最初だったんですよ。

―― 森戸から始まったということですか?

真砂さん そう。まだ海岸にヨットが放置してあって、そのヨットの帆に16ミリで「アイショット・ザ・シェリフ」とかレゲエの映画を写して。いまの逗子映画祭の原型みたいなことをここでやっていて、それがカッコよかったんです。

―― 葉山のビーチカルチャーの先駆けですね。

真砂さん 海の家の最後の夜には、プロのミュージシャン2人くらい呼んで、ドラムとキーボードをやってもらって、あとは勝手にみんなでワーって演奏して。

当時、民族楽器とかエスニックカルチャーとかレゲエとか、ほとんどなかったですから、それも斬新で。

―― そうしたカルチャーを最初に導入したわけですよね。

真砂さん 導入っていうか、プランテーションなんだよね。

―― プランテーション?

真砂さん 植えつけているわけ。それがだんだん育っていった感じだと思うけど、自分のライフスタイルにしても、いま田んぼに行って、絵を描いて、音楽やって……、バリの暮らしをプランテーションしているわけなんです。

―― その後、葉山の暮らしと並行して、アメリカでアルバムの収録をするようになりますよね?

真砂さん 本当は、10代の頃にアメリカに行きたかったんです。

「グッバイアメリカ」にも書きましたが、当時、影響を受けていたのはアメリカ発のポップカルチャーばかりでしたから。

アンディ・ウォーホルの全盛で、「美術手帖」がアメリカのモダンアートとか、オノヨーコみたいなコンセプチャルなイベントとかをたくさん取り上げていて。

イベントもアートの一つとして、ハプニングのような新しいジャンルが生まれて、芸大なんかでも、キャンパスにいきなり白塗りの人たちが現れて、舞踏を始めたり……(笑)。ある意味、とても面白い時代だったんです。

僕自身もボブ・ディランに憧れて、弾き語りで歌をつくって(渋谷の)「ジァンジァン」のオーディションを受けて、ライブで歌っていたりしていて。

―― アメリカ一辺倒だったのが、インドにつながって……。

真砂さん アメリカのヒッピーがインドに行っているっていうので、じゃあ、アメリカは飛ばして、「もう先回りしてインドに行こう」みたいな感じでしたね(笑)。

当時、アメリカではヒッピーの時代が終わって、スピリチュアルへ移行する流れが来ていて、「だから、インドに行くしかないでしょ」ってずっとチャンスを伺っていて。

大学に入って時間ができて、やっとアジアへ行こう、インドへ行こうって感じになったんです。

―― 自我の問題にぶつかったって話されてましたが、具体的にどんな体験をされたんですか?

真砂さん なかなかひと言では言えないところもありますが……、この間、50年ぶりにインドに行って、タケちゃん(井島健至さん)にエローラ(石窟群)でビデオを撮ってもらったんですが、ここでいろんなことを思い出したんです。

―― エローラって、写真では見ましたけれど……。

真砂さん 500年くらいにわたって、巨大な岩山を彫って石窟がつくられ、その一つ一つに仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教のお寺が30くらい残っているんですよ。

とりわけヒンドゥーの時代の寺院は、3〜4階建てのビルに相当する巨大な建造物で、岩山の上から垂直に掘っていく、世界でも数少ない工法だと言われていて……。

―― 想像を絶する話ですね。

真砂さん 何百年って続いたと言われているので、その間、何世代もずっと彫っている人がいたということだよね。

50年前にエローラまで行って、この光景を目の当たりにしたとき、本当に真っ白になってしまって。ここでずっと彫っていた人いるんだって、すごくリアルに感じたんです。

―― ずっと彫っていた……。

真砂さん 一生彫っていた人もいたはずで、彼のエゴはそれで満足していたというか……、そういう解消の仕方もリアルにあったんだなということが見えてきたんです。

日本で生きた20数年、そこで受けた教育とか、(価値判断の)物差しが本当に薄っぺらく感じられて。

―― 日本の物差しでは測れない?

真砂さん 物事を測るスケールが、如意棒みたいに伸び縮みする、インドってそういう世界観なんですよ。一つのスケールで全部を測ること自体が馬鹿らしくなるくらいの。

井島さん (インドの世界的な建築家である)ビジョイが葉山に来て、ここで真砂さんと話された時、彼自身も幼少期に同じ場所に行ってすごく衝撃を受けたって……。

真砂さん そう。僕が「50年前、エローラで人生が変わったんだ」って話したら、ビジョイも「同じ時期、親に連れて行ってもらった」って言うんだよね。

もともとインドのビジョイの工房を訪ねることになっていたので、「じゃあ、50年ぶりにエローラまで行こうか」っていう話になって、ツアーを組んだんです。

―― すごいエピソードですね。

真砂さん しかも、タケちゃんもいるから、ビデオ撮りすることになって。現地で演奏して、いい音で録音できて、本当に僕にとっては一回りの縁のご褒美みたいなね。

―― 一回りして同じ場所に立てて、今度は演奏もされて。

真砂さん 本当に全部がシンクロ、ご縁におまかせなんだけど、新しいステージに立った感じはありましたね。

エローラ(石窟群)

インドのデカン高原(マハーラーシュトラ州)に位置する、南北約2kmの断崖に刻まれた大規模な石窟寺院群。1983年、ユネスコが世界遺産に登録。

6世紀〜10世紀に造営。仏教(第1〜12窟)、ヒンドゥー教(第13〜29窟)、ジャイナ教(第30〜34窟)という3宗教の寺院が、破壊しあうことなく、隣接して並んでいる。

インドの現代建築家、ビジョイ・ジェイン(右から2人目)とともに。彼の工房「スタジオ・ムンバイ」にて。

インドの現代建築家、ビジョイ・ジェイン(右から2人目)とともに。彼の工房「スタジオ・ムンバイ」にて。

―― 50年ぶりのインドはいかがでしたか?

真砂さん 正直、全然変わってなかったですね。ムンバイとか立派なビルも建っていたけど、路上生活者も普通にいて、身分制度とか一切変わってない感じで。

それが悪いっていうことでもなく、(何も変わっていないことに)かえって安心している自分もいて(笑)、全然怖さもないんですよ。みんな鋭い顔をしてるんだけど、話しはじめるといい人で、すごく親切だし、怖くない社会なんです。

何よりもそこがすごいなって思いましたね。

―― カーストは悪だとか、遅れているとか、それも日本人の物差しなのかもしれないですね。

真砂さん 身分制度がそのままちゃんとあって、何の回答も出せていないけど、そもそもヨーロッパがつくってきた社会のシステム自体がもう崩壊しているからね。

民主主義のようなシステムにしても、インドから見たら薄っぺらいというか、一つのスケールでしかないでしょう? この世界にはもっといろいろなスケールがあって、その一つがまさに崩壊しはじめているという感じじゃないかな。

―― めぐりめぐってインドで再確認できたんですね。

真砂さん 最近、一回りのご縁が本当に多いんですよ。それが全部シンクロしているから、流れにまかせればまかせるほど、そういう流れになっていく気がしていて。

―― そういう流れというのは……。

真砂さん 自分にとっては、エゴではないやり方でどこまで生きられるか? 葉山に住みはじめたことの一つのテーマでもあったし、その意味ではここに住んだことが大きかったと思うんです。自然のスピリットが結構残っているでしょう?

アメリカの旅が最後になってしまったのも、そこに理由があったように思うんです。

―― 最後っていうのは?

真砂さん 先回りしてインドに行って、そこでエローラのような世界を見ることで、「自分がヒッピーである必然性ってないじゃん」っていうことがわかっちゃったんですよ。

―― ああ。ヒッピーを経由せずに、もっと深い原理につながってしまったという……

真砂さん 要するに、西洋文明が一つの限界まで来た時、当時の若者はベトナム戦争みたいなものにもぶち当たって、その反発もあってヒッピーのムーブメントが出てきたんだと思いますが、僕は東洋人だし、日本人なんですよ。

にもかかわらず、日本って何なのか? そもそも、日本人としての教育をほとんど受けてきていないわけですよね? インドでそういうことにも気づいたんです。

―― 物差しが壊れることで、逆に「自分は何者なのか?」という問いが生まれたんですね。

真砂さん 僕たちが受けてきた教育もそうだけど、テレビだって「名犬ラッシー」とか、見てきたのは欧米由来、アメリカ経由のホームドラマなんですよね。

そういう環境で育てられてきたから、アメリカンナイズが当たり前で、高校ではアメラグやってわけだから(笑)、アメリカがとにかくカッコいいわけですよ。

アメラグやって、ヒッピーみたいに弾き語りをやって、大学に入ったら、「イージーライダー」の影響ですぐにバイクを買って、ツーリングしたり……。

―― そういうものが一回壊れた?

真砂さん そうなんだけど、アメリカにもインディアン・カルチャーへの回帰みたいなものが生まれていて、90年代以降も、小さなツアーがたくさん組まれていたんです。

そうしたツアーとのご縁から、時を経て、僕がアメリカに行く流れが生まれたんですね。

自宅でくつろぐ、1990年当時の真砂夫妻。

堀内の自宅に移住後、サロンギャラリー「明風」として解放。展覧会、コンサート、茶会などのイベントを随時開催している。

―― だいぶ話が脱線しましたが、それがアメリカでの収録の話につながっていくわけですね(笑)。

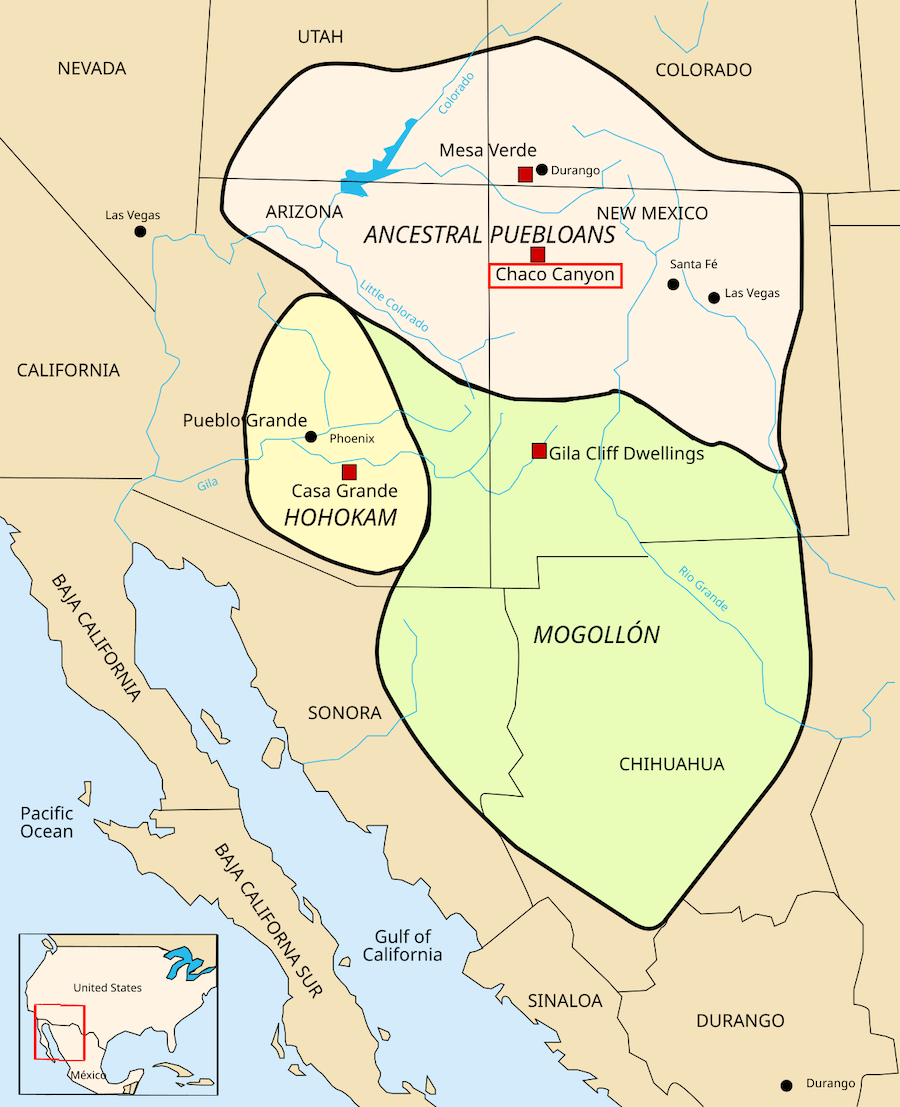

真砂さん そう。ツアー会社をやっていた友人の誘いもあって、4〜5人のチームで、古い時代の遺跡の残っているニューメキシコ州のチャコキャニオンを旅したんです。

―― いつくらいのころですか?

真砂さん 1992年かな? 以来、ニューメキシコやアリゾナばっかり行くようになって、アメリカと言っても、ニューヨークとかロサンゼルスには行ったことがない(笑)。

つねにアルバカーキ空港から入って、ニューメキシコ、アリゾナを旅するみたいな、そんなのばっかり。

―― いわゆるイメージしていたアメリカではなかったんですね。

真砂さん でも、そのアメリカ南西部が大好きになっちゃった。なんかすごく自分が満たされるわけ。

西部劇に出てくるようなところを、ただ車で走ってるだけなんだけど、その景色だけでいい。

最初、2か月くらい滞在している間、あのあたりのいろんな遺跡をまわっていったんですが、そのうちに自分の中が開いてきちゃって、とにかく絵を描きたくなって。

それで帰ってきた時、個展をやろうと決めて描いていったんだけど、いま見ると十字架がいっぱい出ているんですよ。それがひとつのサインだったんだなと。

―― 十字架が?

真砂さん 宗教としてのキリスト教が広がる以前に、もっと普遍的なキリスト性と呼ぶべきものがあって、それが世界に伝わっていった……、僕はそう感じているんですよ。

―― なるほど。もっと源流の……。

真砂さん 僕にとってのアメリカというのは、ずっと影響されてきたのに、ずっと行けなかったところ、その前にインドに行ったり、バリに行ったり、アフリカに行ったり、その過程でアイデンティティを喪失して、また探しはじめて……。

―― そう話されていましたよね。

真砂さん 本当の自分のアイデンティティがないっていうことに気づいたゼロのところから、リズムとか楽器の音色とか、「これ、感じるな」っていうものを集めて、そうした要素をデザインして、自分の音楽をつくっていく……。

それが自分のアイデンティティ探しであり、新しいつくり方であり、それに共鳴する人がいることで一つの場ができていく、そういうことを始めたんですよ。

―― そこから真砂さんの音楽が……。

真砂さん ずっと自我っていうものを持たないように、自我を否定してきたのが、92年にアメリカのインディアンの世界に行って、あのランドに出会って……。

―― ランド、土地ですか?

真砂さん そう、あの場所に行って開かれて、もうアーティストをやろうと思ったんですよ。

それまでは「しおのみち」も、「いのちの祭り」も、「海の家」も、いろんなアーティストを入れて状況を表現する、プロデュース的なことをしてきたんですが、それはそれとして、アーティストになろうと初めて思えたんです。

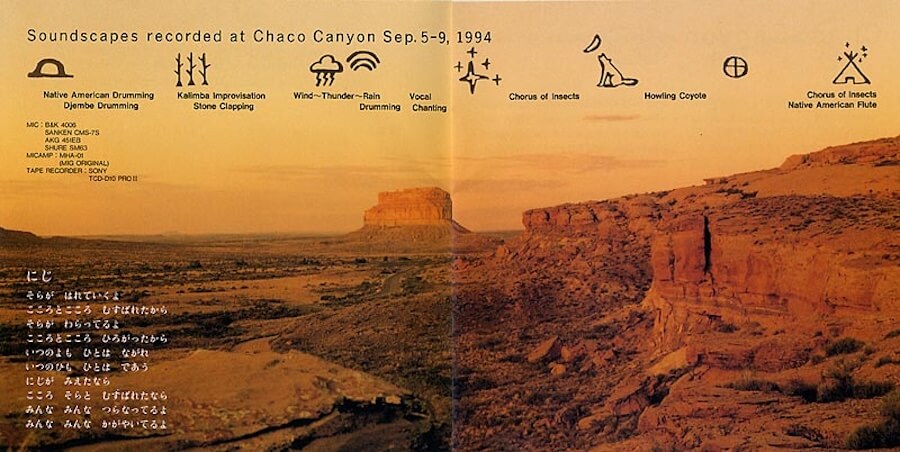

そこから最初の個展をやろうということになって、準備をするなかで、「チャコキャニオンで録音した音を会場に流したらいいな」という思いが湧いてきて。

―― 絵が最初で、音楽はまだだったんですね。

真砂さん それで、エンジニアを連れてもう一回チャコキャニオンに行こうと思ったら、ツアー会社をやっていた友人が「飛行機代を出してあげるからCDにすれば?」って言ってくれて、それでアルバムが生まれたわけです。

―― すごい。流れができていったんですかね。

真砂さん それで収録してきた音源を会場に流し、同時に東京のスタジオでそれを再構成して、ミキシングして、そうやって生まれたのが「チャコジャーニー」というアルバムなんです。

僕にとって最初のソロアルバムがリリースできたんですね。

チャコキャニオン

アメリカ・ニューメキシコ州北西部、先史時代の先住民プエブロ族の遺した巨大遺跡群。現在は「チャコ文化国立歴史公園」として保護され、1987年にユネスコ世界文化遺産に登録された。

アメリカ・ニューメキシコ州北西部、先史時代の先住民プエブロ族の遺した巨大遺跡群。現在は「チャコ文化国立歴史公園」として保護され、1987年にユネスコ世界文化遺産に登録された。

いのちの祭り

1988年、八ヶ岳で始まった野外イベント。音楽フェスを超え、対話やワークショップを通じて「NO NUKES ONE LOVE」を掲げたカウンターカルチャーの祭典。

https://www.matsuri2024.life

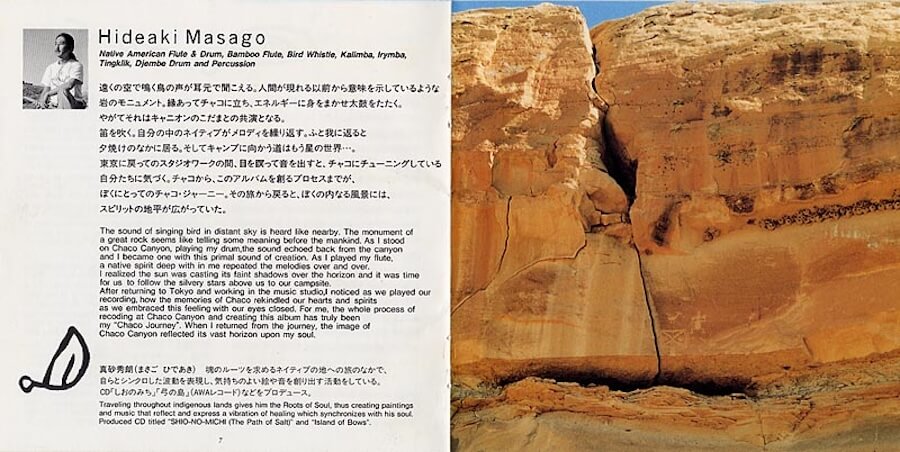

Chaco Journey チャコジャーニー

Hideaki Masago(1995年)

チャコ・キャニオンの大自然の中で収録された、広大な大地と空とが響きあう内なる世界。魂のふるさとにふれるネイティブミュージックの代表作。

https://www.awa-muse.com/music/chaco.html

―― いやあ、まさに「チャコジャーニー」の誕生秘話ですね。

真砂さん ここにはまだ面白い話があって(笑)。録音に行ったのは94年の秋から冬にかけてなんですが、その年の7月12日、自分の誕生日に裏庭の木に雷が落ちたんです。

バシバシーって音がしてヒューズが飛んだりして、それで部屋の四方にタバコを吸って煙を焚いたり自分なりの儀式をして(笑)、その秋にチャコキャニオンで録音して……。

―― アルバムのリリースは翌年?

真砂さん そう。次の年の春にリリースして、それでまたアメリカ・ニューメキシコに行くことになったんですが、日本時間では自分の誕生日だったことに気づいたんです。

そのとき出会ったのが、ジョン・レイイナー・ジュニアっていう、インディアンフルート奏者で。

ちょうど満月で、夕方の涼しくなる頃に訪ねていったら、奥さんが「あなたは満月の日の風とともに来たから、フルムーン・ウィンドって呼びましょう」って。

―― ジョン・レイイナー・ジュニアってどんな人なんですか?

真砂さん ナバホ族の出身で、僕がずっと聴いていたトラディショナル・メロディー集をつくっていた人ですね。

その彼が使っている特有のインディアン・フルートがあって、指使いが全然違う。それがないと、トラディショナルなメロディーがあまり吹けないんですよ。

―― ああ、そこでインディアン・フルートに。

真砂さん あとで日本にその一本を送ってくれて、いま自分が吹いているトラディショナルはそこからですね。

誕生日に落雷があって、チャコキャニオンで収録して、個展をやって、アルバムをリリースして、また次の誕生日に今度は特別なインディアンフルートと出会って……。

偶然に思えるようなことが重なることで、あたらしい世界が開けていく、シンクロシステムというものを意識するタイミングでもあった気がしています。

作品リスト

『Chaco Journey チャコジャーニー』(1995年)

『Amazing Blue アメージングブルー』(1996年:ウォン・ウィンツァンとの共作)

『Planet Love プラネットラブ 』(1997年)

『Colors in the Wind 風の中の色たち』(1999年)

『真南風/マーパイ』(2001年)

『Walk in Beauty』(2001年)

『Great Mystery』(2003年:ウォン・ウィンツァン)

『Wind Hunter』(2005年)

『観音』(2007年)

『生きものの音』(2008年:ササマユウコ、等々力政彦)

『いのちのもり』(2009年)

『Eternal Truth』(2010年:ウォン・ウィンツァン)

『真南風(まーぱい)Ⅱ』(2001年)

『EnishI 縁』(2014年)

『みずけしき』(2018年)

『INORI 祈り』(2021年)

『Jomon Journey』(2024年)

―― そのシンクロシステムについて意識するようになったのは、その頃からだったんですね。

真砂さん ただ、シンクロにまかせることが本当に腑に落ちたのは、この10年くらいのことです。それまでは全国をまわって、たくさんライブをやっていましたから。それが、自分がやらなきゃいけない課題みたいにね。

―― 精力的に活動されていたと思うんですが、シンクロではなかった感じなんですか?

真砂さん いま思うとそう感じますね。

―― 直接のきっかけはご病気が大きかった?

真砂さん そう。(ライブが)まったくできなくなって、ゼロになって、63だったんだけど、知り合いにその年齢で亡くなっていく人も結構いたんですよ。

だから、自分もそうなるかもしれない、そういう時期なのかなって。アルバムもいっぱいつくってきたし、やることはやったからもういいのかなっていう……。

―― そんな状態が何年ぐらい続いたんですか?

真砂さん 本当にゼロになったのは1、2年くらい……。最初は、ここに治す人がいるから、ここにいい病院があるからと、飛行機代払ってでもいろんな治療法を試し、器具やサプリメントも試してみたんだけど全部ダメで。

そのゼロ状態が終わる頃、(舞踊家の)エリカさんがうちに来た時に「海で一緒にセッションしましょう」という話になって。その時に気持ちが動いて、ふと出雲の笛を持って、海岸で演奏して、ちょっと元気づけられて……。

―― 出雲の笛だったんですよね。

真砂さん それまで演奏としては使っていなかったんですが、倒れる前に、(島根の)美保神社で奉納演奏をしていたんですよ。

美保神社は恵比寿神を祀っていて、音楽が好きな神様だから、江戸時代くらいから演奏奉納の歴史があって、ある方にすすめられて演奏したことがあったんです。

その時に出雲の笛づくりをやっている人のところに行って、龍笛と高麗笛を譲ってもらい、それから吹くようになったんです。

―― その最初が新しいアルバムに……。

真砂さん そう。当初は中国でのコンサートを予定していたんですが、コロナでそれもままならなくなったので、アルバムをつくろうと思い立って、まず生まれたのが(高麗笛で演奏した)「弘きところ」という曲だったんです。

それでタケちゃんと話しているうちに、「この曲でミュージックビデオをつくろう」という話になって……。

井島さん 蓮の花が咲いている時期に、長柄の田んぼでお茶をしながら話しましたね(笑)。

真砂さん その時、タケちゃんから(撮影は)「伊豆大島がいいんじゃないか」っていう提案があって、それでエリカさんも一緒に現地で撮影することになったんだよね。

その後も曲のイメージが湧き上がってくるたびに録音して、冬至までに出雲の笛で4曲、インディアンフルートで4曲が生まれ、「祈り」というアルバムができあがったんです。

(舞踊家の)エリカさん

苳英里香 Erika Fuki

https://www.fukierika.com

2024年、伊豆大島の「裏砂漠」で撮影。

https://youtu.be/iSKL7sv_z0s?si=2d9MtbNYag8udtia

―― 「祈り」は2021年2月にリリースされましたが、そういうタイミングで世に出たんですね。

真砂さん いま思うと、それが再スタートになったと思いますね。

―― 井島さんの撮った映像も4月に公開されて。

真砂さん いま、地球が大きく変化するようなさまざまな現象が起きていますが、それをもっと弘い世界を見るための体験としてとらえたいと思うんですよね。

コロナのパンデミックもそうだし、そうした弘い意識にならないと次のテクノロジーも使いこなせない、逆にそれが悪用されていく可能性もあるわけじゃない?

時代の変化のなかで、どちらへ向かっていくか? とても大きな選別が起きているように感じるんです。

―― まさに、一人一人の生き方が問われてきますね。

真砂さん 人が死んでいくときも、そうした選別というか、自分のなかで裁きが起きると思っていて。自分自身のエゴが本当に溶けて、弘き世界につながっていけるか? 溶けさせてもらえなくて、もう一回やるしかなくなるのか?

いまの時代、そうした問いを、誰もが突きつけられることになるんだと思いますね。

―― 真砂さんは、「星の神話さがし」という本のなかで、「生も死もエクスタシー」って書かれてましたね。

真砂さん そう。エクスタシーになりきれるということは、世界そのままになっていくということ。それが、文明としても起きてくるというか……。

―― 世界は確かにつながってきていますよね。

真砂さん ただ、それは善悪ではかれるものはなく、もっと源流にある力……。キリスト教的世界では、最後の審判があって悪が裁きを受けることになっていますね。

でも、それは悪善の戦いというより、もっと大きく見ると、悪を通して知らせてくれているわけです。

―― 善と悪に分けるのではなく、もっと源流へ……。

真砂さん そう。宗教としてつくられたキリスト教じゃなくて、キリスト性……、そう呼んでいいものが、古来、ユーラシア大陸全体、そしてアメリカ大陸にも広がっていたと感じているんです。

―― その源流から離れることで、コントロールシステムが始まっていったんでしょうね。

真砂さん コントロールシステムからシンクロシステムへ……、都市から離れて自然に生きるというだけではなく、そうしたコントロールから離れることができるかどうか? そのシンクロ意識の状態で次のテクノロジー、文明につながっていけるかどうか?

それがわからなかったら、いまの社会は本当に終わりますよって、そこまで来てるってことなんだよね。

―― 人や社会をコントロールし、経済を成り立たせるようなところから、いかに離れられるか?

真砂さん 終わりということを認識したら、もっと死に物狂いでみんな自分のするべきことに向き合うんじゃない?

もしかしたら、社会全体がシンクロシステムで生きていけるかもしれない、暮らしや経済が成り立つかもしれない、いま、そういう可能性もあり得るところにいると思うんです。個人的には、もうそこしかないかなと感じますけどね。

―― ああ、そこしかない。

真砂さん それを選ばないんだったら、もう本当にゼロからやり直したらどうですか? 神様にそう言われている気がするし、とてもシンプルな話だと思いますよね。

2021年、「INORI 祈り」をリリース。

https://www.awa-muse.com/music/inori.html

中国・雲南の高地、シャングリラ(チベット名・ギャルサン)にて。この地の滞在時にインスピレーションを得て、楽曲「弘きところ」は生まれた。

井島さんの撮った映像

INORI 祈り- prayer –

https://youtu.be/jhGhqxWLWKU?si=Nv8a1A8JZkbFdTFE

星の神話さがし

『星の神話さがし―地球に生きる私のアイデンティティーを探す旅』(2003年・テンブックス刊)

コントロールシステムが始まっていった

コントロールシステム

管理・分断・最適化で世界を動かすあり方

シンクロシステム

流れ・縁・自然のリズムと調和して生きるあり方

―― ここまでの話を振り返って、真砂さんは葉山での暮らしを改めてどう感じられますか?

真砂さん プリミティブな面とおしゃれな面、日常とリゾート感、両方あって気持ち良いところは、やっぱりバリっぽいなって、あらためて思いますね。

―― バリの暮らしをプランテーションした思いは、いまも変わってないんですね。

真砂さん ライフスタイルとして葉山を選んで、もう田んぼがあるから簡単には移動できないですが、311の時、九州とか沖縄に移った人が結構いたんですよ。

僕自身は、田んぼに行ったら、田んぼが「大丈夫、大丈夫」って言ってるから、まあいいかと思って(笑)、それで動かない選択をしたわけですが……。

―― 田んぼが言ってたんですか?

真砂さん そういう気がしたのでね(笑)。動くかどうかはそれぞれの判断だったと思いますが、別の土地に行った人たちを見ていると、自分の持っていたソフトを場に移すことで、新しい試みが生まれているように感じますね。

こっちにいると当たり前なんだけど、場所によっては(そうしたソフトが)結構貴重だと思うんですよね。葉山には、そういう力がすごくあると思うなあ。

―― たしかに。そういう風土なんでしょうね。

真砂さん ここで生まれたソフトを、いろんな場所で活かしていくのもいいと思うよね。それが必要になってくる気がするし、どんどんできたら面白い気がする。

―― 僕としては、「葉山はこんな場です」ということをもっと見える化したいと思っていて。まだまだ仮説ですけど、今回の30人はそういう人ばかりですから。

真砂さん 30人の集会やりましょうよ。

―― 集会! 集まったら奇跡な気がしますが(笑)。

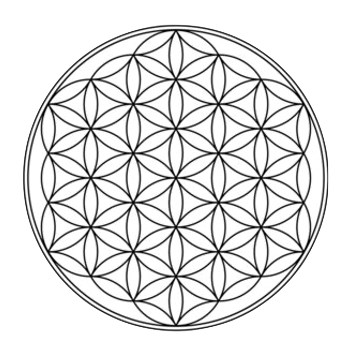

真砂さん フラワー・オブ・ライフ(Flower of Life)っていう幾何学模様があるじゃないですか。

僕はシンクロシステムのマークだと思っているんですが、30人が集まるとそういう感じになるかなって。

―― その一人一人がソフトを持っているわけですね。

真砂さん 去年、田んぼがイノシシの被害に遭って、9割ほど稲が食べられてしまって。

柵をつくったり、罠をお願いするとかも必要だと思うんだけど、夜にそれぞれが自分のソフトを持ち寄って、「星時間」をすごすというのもいいなと思っていて。

―― あぜ道時間と星時間。

真砂さん 去年、最後に緑米だけは収穫できたんですが、これだけはなんとか守ろうと田んぼで夜を過ごしたことがあって。その時、星が本当に綺麗だったんですよ。

―― ああ、Facebookで見ました。

真砂さん チャコキャニオンに行かなくても、こんな綺麗な星が見られるんだと思って感動したんです。

不耕起の田んぼを20数年やってきたけれど、「こんな真夜中に来たことはなかったな。だったら、これをみんなで楽しめばいいんじゃないかな」って思ったんです。

夜の田んぼバーとか、星の撮影大会とか、お話し会とか……、人が集まればイノシシは来ないから、そういう対応の仕方をしてはどうかなと思っているんです。

―― そういう場所で対話するだけでもいいですよね。それだけで、何か起こりそうな気がします。

葉山百周年にかこつけて、いろんな話が聞けてよかったです。本当にありがとうございました。

真砂さん はい、ありがとうございました。

田んぼ

真砂さんは、この20年来、葉山町長柄の里山で不耕起の水田(=縄文田んぼ)を営んでいる。

映画「UTAUTA 歌う田」(2020年・オオタヴィン監督)

https://youtu.be/hR5CCJQ63mw?si=seNfrzxL_nbyVM8q

フラワー・オブ・ライフ(Flower of Life)

生命の創造パターンや宇宙の根源を表す神聖幾何学模様。「生命のサイクル」「宇宙の秩序と調和」を象徴し、古代から世界中で見られる。

あぜ道時間

『畔道じかん―ひとつのいのちとつながる田んぼ』(2012年 テン・ブックス刊)

2026年2月、詩画集『世界はシンクロシステム』を刊行!

対話型アプリケーション「シンクロ世界カード」(もう一人の僕シリーズ)と連動、36の図象の一つ一つに詩を添えて、コントロールからシンクロへといたる道のりを浮かび上がらせる。*詳細が決まり次第、お知らせします