葉山の対話 2023ー2025 21

葉山の対話 2023ー2025 21

戸高雅史さん Masafumi Todaka

戸高雅史

1961年、大分県生まれ。登山家、野外学校FOS代表。福岡教育大学大学院修了。学生時代より山との融合を求め、シンプルなスタイルで15年間、ヒマラヤを中心とした海外の高峰に登り続け、世界第二の高峰・K2峰単独登頂など、8000メートル峰4座に無酸素登頂を果たす。1998年、チョモランマ峰北西壁にて露営中、生きるべき世界はいのちのつながりのなかにあると直感。過去や未来の介入しない“いま”にいのちの本質をみ、自然の“はたらき”のなかへ歩み入り、そこで生まれる自然とひとの共振をテーマに、パートナーの優美さんとさまざまな体験プログラムを提供している。著書に『A LINE』(共著・ソニー出版)、『はじめよう 親子登山』(山と渓谷社)、『生命力―呼吸がつなぐ「こころ」と「からだ」』(リレー連載・春秋社)など。

https://masa-fos.com

収録:2025年1月16日 @葉山・戸高邸

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

山川麻美 Mami Yamakawa

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @森戸川源流

―― 葉山町の町制百周年ということで、数年前からまちの人たちと対話を重ねているなかで、思いがけずご縁がつながりました。今日はよろしくお願いします。

戸高さん よろしくお願いします。この(葉山や三浦)エリアの山を大事に歩き、山の保全などにずっと取り組んでいる方はたくさんおられると思うんです。だから、僕がどういうスタンスでお話しさせていただくかを考えつつ……。

―― はい、これもご縁と見ていただければ。

戸高さん そうですね。

―― まず戸高さんのバックグラウンド、山との関わりについてですが、登山を始めたのは大学時代ですよね?

戸高さん はい。大学では探検部に所属していました。僕らの探検部には「未知なるものへ」というカッコいいスローガンがあって、それさえ合っていれば何をやってもよかったので、きちんと登山を教わったことはなかったかもしれません。

―― 登山以外にも活動していたんですか?

戸高さん 先輩のなかには、大学の近くの池で筏をつくって2ヶ月暮らそうとしたり、大阪の日雇い労働者の方たちの地域に1ヶ月ぐらい入り込んでみた方がいました。筏をつくった時は、結局、一週間で寂しくなってやめているんですけどね(笑)。

(探検部には)いろんな人たちがいて、そこが僕が最初に刺激を受けたところだったんです。

―― 山に興味を持ったのは?

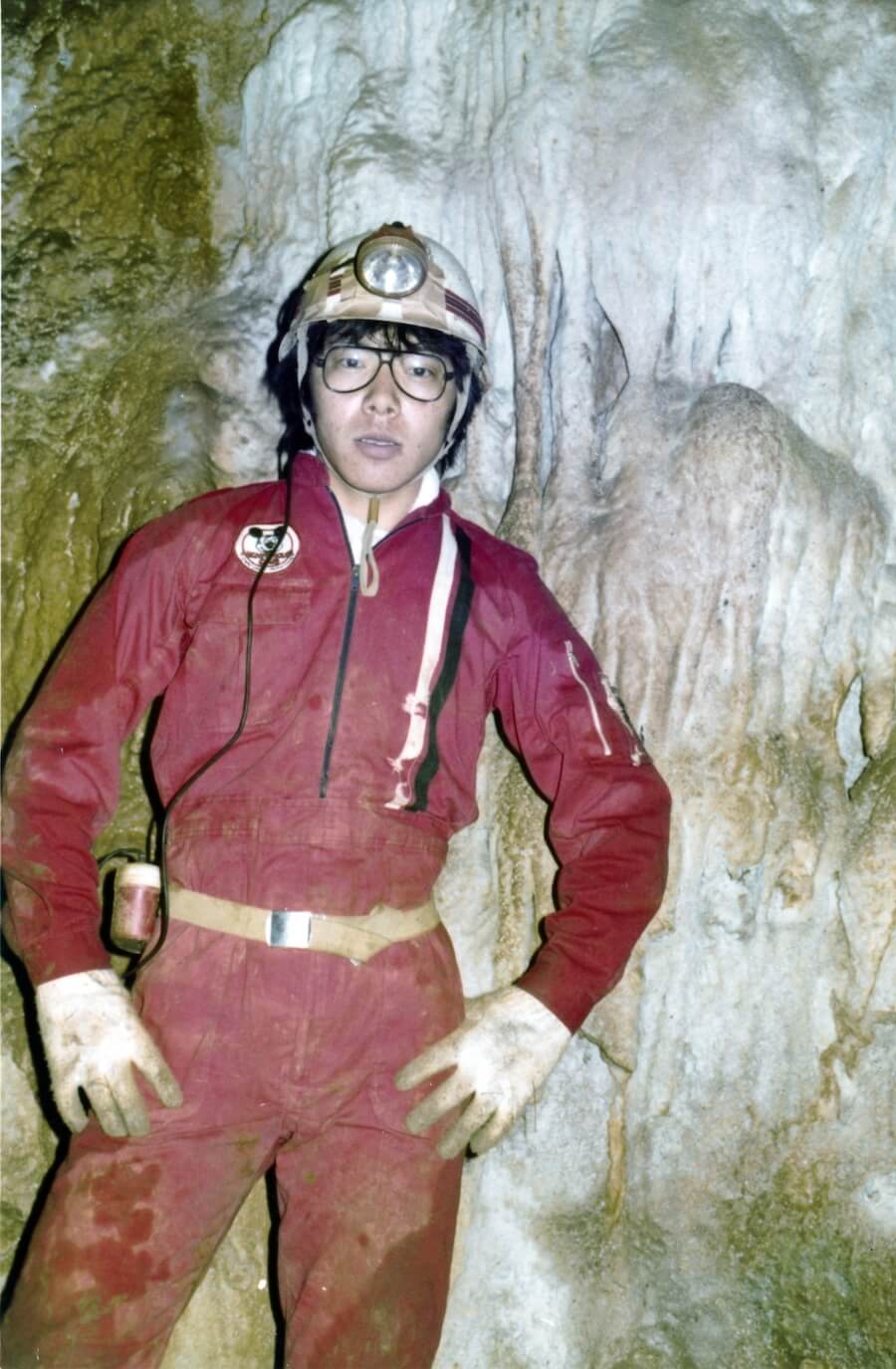

戸高さん 最初に夢中になったのはケイビング、洞窟探検でした。

九州・西日本には山口県に秋吉台、福岡に平尾台という観光洞窟があるんですけど、泥まみれで水の中に潜ったり、子どもの遊びの延長のようなことに夢中になったんです。

小中高といつの間にか意識の枠をつくっていたのが、18歳から19歳にかけてスパーンと外れてしまって、3歳か4歳の子どもにもう一回帰れたというか……。

―― すごい。まわりもそんな人たちばかりだったんですか?

戸高さん いえ、教員になるための大学だったので、みんなその枠は外れないまま探検部にいて、「いまはこれをやっているけれど、やっぱり先生になる」って考えているんですね。

だから、まわりから「おまえはどこに行くかわからないな」と言われていて、僕自身、いまがすべてになってしまって、一年生の時にはほとんど単位が取れませんでした。

ただ、振り返ると妙に生き生きしていて、これから自分の未来が始まるという感覚になっていた時で、本当の意味で何をやろうか?どこに行こうか? いろいろと考えるなかで、本を通して加藤文太郎という登山家と出会ったんです。

―― ああ、名前は聞いたことがあります。

戸高さん 新田次郎さんが『孤高の人』という小説も書いていますよね。文太郎の生き方にも憧れましたけれど、彼が冬の北アルプスで吹雪のなか、生き抜こうとしてダケカンバの木と自分をロープで結ぶ描写があるんです。

ダケカンバというのは力強い木なので、その生命力と自分の命を少しでも一体化させたい、そんなシーンで……、自分はここに行きたいんだという感覚になりましたね。

―― 大学2年くらいですか?

戸高さん まだ(1年の)3月ですね。読んですぐ行きたいと思ったのですが、雪山の世界ですから、先輩に止められたのです。結局、2年の夏に行って、それからだんだん雪山とか岩登りを始め、ヒマラヤへと進んでいった感じですね。

きょん2 最初の山はどこだったんですか?

戸高さん いきなりアルプスには行けなかったので、まず九州の山を全部登ろうと思ったんです。

それで、福岡から大分までの山を縦走しようと考えたのですが、当時の僕では計画がつくれないので、一生懸命訴えたら、一人の先輩が「俺が一緒に行ってやるよ」と言ってくれて、2人で10日分の荷物をかついで行きました。

ただ、さすがに九州の山は全部つながっていないので、一回町に降りたりもするんですよね。

たとえば、別府の鶴見岳という山に登ったときは、ロープウェイで上がれる山だったので、一生懸命登ったらハイヒール履いたお姉さんたちがいてちょっとガクッとしたり(笑)。

それでもできることから始めて、2年生の夏に槍ヶ岳と穂高岳という、上高地をぐるっとまわる北アルプスの代表的なコースを縦走することができました。

そこから雪の山にも行きたい、ヒマラヤにも行きたいという思いに駆られ、結局、23歳で初めてヒマラヤに行ったんです。

秋吉台でのケイビング体験。

秋吉台でのケイビング体験。

加藤文太郎

加藤文太郎(1905〜1935年)大正〜昭和初期、日本アルプスを中心に単独行で数々の登攀記録を残した。

孤高の人

新田次郎『孤高の人』(1969年、新潮社)

大学2年の夏、初めての北アルプス。槍・穂高連峰にて。

大学2年の夏、初めての北アルプス。槍・穂高連峰にて。

23歳、初めてのヒマラヤ山行。

23歳、初めてのヒマラヤ山行。

―― 大学を卒業してヒマラヤへ?

戸高さん 大学出て、大学院に進学していましたね。

―― 山の何に魅了されたのでしょうか。

戸高さん 当時はまだ明確に言語化できていなかったのですけれど、若いなりに自分のエネルギーをどこかに注ぎたいという時、真なるもの、確かなものを求めていた気がします。

加藤文太郎の世界に行けば見つかるんじゃないかと、それが自分のなかの一番のモチベーションだったかな。

―― つらいとか苦しいというネガティブなものより、駆り立てる思いのほうが強かったということですか。

戸高さん そうですね、この力を存分に発揮したいという溢れるような思いがあったので、苦ではありませんでした。

そういう意味では、日本の山も素晴らしいけれど、ヒマラヤの8000メートルの山って、生命力のすべてで向き合うような感じなんですね。

―― 生命力のすべてで向き合う。

戸高さん 自分を成長させてくれる場だったんだと思います。頂上を目指すことが大枠のモチベーションではあるんですけれど、山頂に達したかどうかとかではなく、そういう目標を持って入れること自体が自分を成長させるという……。

(実際に登ってみると)一年一年、向かう山も、登り方も変わってくるんですよ。

最初はチームに所属して計画に参加していたのが、(隣の優美さんを見ながら)彼女と結婚してからは自分でチームをつくって、自分なりの感性で登るようになりました。

―― 最初のヒマラヤはどんな感じだったんですか? その時は誰かと一緒に行ったんですよね?

戸高さん 福岡の社会人の山岳会で行きましたね。

ネパールの第2の都市であるポカラからアプローチする、アンナプルナという山群の第二峰(7937メートル)、まだ世界で一登しかされてない、日本隊はまだ誰も成功していない南壁からのルートをいきなり目指しちゃったんですよ。

福岡の山岳会もそんなに経験のあるところではないのだけれど、かなり熱い練習をしていて……。

―― 練習というのは、山岳の訓練みたいなもの?

戸高さん それなりに体力面のトレーニングと技術面のトレーニングを行っていましたが、当時はいまのように登山がメジャーにはなっていない時代ですし、福岡にいると、たとえば雪の技術のトレーニングの機会は少ないんですよ。

近いところでは、鳥取にある伯耆大山が豪雪地帯ですけれど、雪が多すぎて、テクニカルな雪の練習はなかなかできず……。だから、一年に一回は冬に北アルプスに入って、本格的な山行などをして力をつけていました。

あとはとにかく山を走っていましたね。

―― 走るのはやはり鍛えるため?

戸高さん 頂上にアタックするには、往復で20時間を超えるような長い行程になるので、長時間動き続けられるようにというイメージが強かったですかね。

―― そして、実際にヒマラヤに足を踏み入れ……。

戸高さん 最初は憧れの気持ちが優っていて、雪の上に出ると、青い空とヒマラヤの山々が広がっていて、そこにいることが嬉しくてしょうがなかったです。

まだ修羅場をくぐっていなかったので、本当に人が死ぬかもしれないという実感は持っていませんでした。ただ、初めてのヒマラヤでは、2回雪崩に流されたんです。

―― エエッ、いきなり?

戸高さん そのときは僕ともう一人の先輩がチームの先頭でルートを開いていく役割を担っていたのですが、一日登っても安全圏までたどり着けなかったんです。

そこで、あまり安全ではないことはわかっていたのですけど、「今日一晩ここで泊まって、翌日速やかに上の安全なところに行こう」ということになって。

そのとき、雪が降り出したのです。テントは斜面の途中ですから、上からサーッという音がして、テントごと回転して、出来上がりかけた熱い料理が足に引っかかったりしながら、でも、その時は少し流されただけで止まったのです。

慌てて這い出したら、ちょっとしたクレバスがあって、その手前で止まりました。もう少し規模の大きな雪崩だったら、テントごと落ちていたと思うんです。

―― 恐怖はなかったんですか?

戸高さん 回転しているときはパニックになりましたね。想定していなかったですし……。でも、その時は気持ちをすぐに切り替えられました、ここで諦めたら頂上に行けないんだと。

それで、僕は高所に強い体質だったこともあって、アタッカーに選ばれて上に向かっていったとき、7000メートルくらいのところでまた雪崩に巻き込まれたんです。

先頭を歩いていたら、僕の前の雪面にピシッと線が入って、あっという間に巻き込まれてしまって。

―― これが2回目の雪崩ですね……。

戸高さん はい。雪崩に巻き込まれると、雪を吸い込んじゃうんです。いまだったら片手で気道を確保して、少しでも本流を避けることもできるのですけれど、その時はすぐに吸い込んでしまって、だんだん意識が遠くなっていって……。

まだ23歳でしたけど、最後にお葬式のシーンが浮かんできて、「これで死んでたまるかー」と暴れていたら、上半身が雪の上に出た感じですね。その時は3人が雪崩に流されたのですけれど、なんとか3人とも助かりました。

―― ショックは受けなかったんですか?

戸高さん 登頂を断念し、帰ってきたのですが、その時はもう山に登ることの意味がわからなくなりましたね。「こんなふうに命を危険な目にさらして頂上に行くことに、何の意味があるのか?」と涙が溢れてきて。

こんなヒマラヤみたいな山はやめようと思い、高校の教員になる課程にいたので、生徒たちと楽しく山に登るということに目標設定しようと思ったんですけど、大学院の研究室で論文とか書いていると、ため息が出てきて……。

このまま辞めたら一生後悔しそうだなとか、あの時は全力で生きていたなとか、いろいろな思いが湧いてきました。

それと同時に、山の怖さを身をもって体験していたので、自分がこれから先に進んでいくには、本当にあの世界に行けるのかどうか確かめるしかないなと。そのためには一人で行くしかないと思って、大学院を修了した年、植村直己さんが遭難したアラスカのデナリ山に行くことにしたんです。

隣の優美さんを見ながら

葉山町堀内のご自宅にて優美さんと。

葉山町堀内のご自宅にて優美さんと。

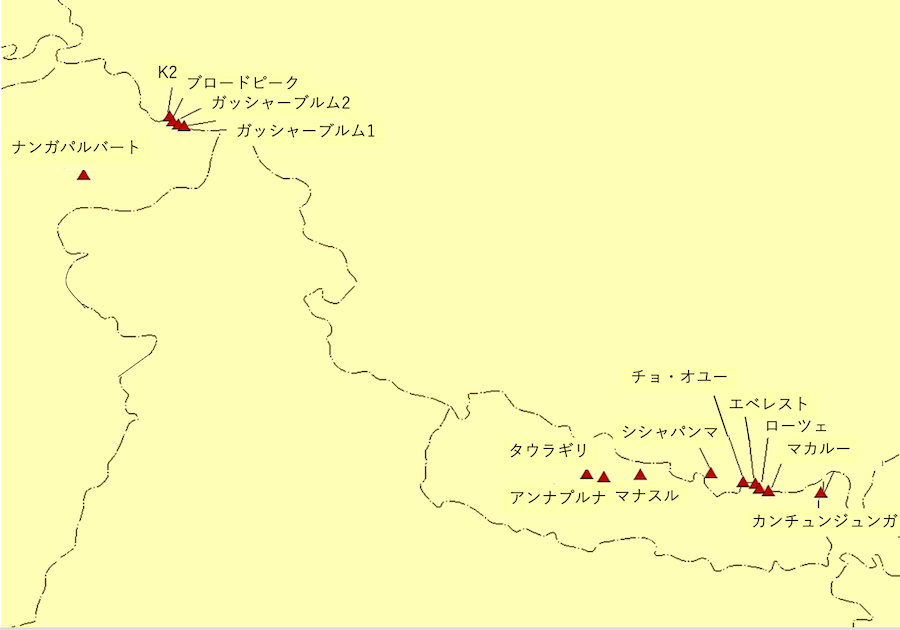

ヒマラヤ18座(8000メートル峰)

ヒマラヤ18座(8000メートル峰)

インド全図

インド全図

デナリ山

先住民の言葉で偉大なる者。別名:マッキンリー山。標高6190メートル。

―― デナリ山は、初めての単独行ですよね?

戸高さん 最初のヒマラヤの時は、僕の両親も「人生一回の体験だから、心配だけど行ってこい」という感じだったのですけれど、デナリ山に行くと言ったら、親戚のおじさんも集まってきて、「こんな道に進んだらろくなことにならんぞ。成功するのは一握りの人だけだぞ」と大反対されて……。

自分としては行かないとその先が見えてこない、今回が最後ということでアラスカへ向かいました。

でも、ロサンゼルスでの乗り換えのとき、何を勘違いしたか、通関の手続きをせず、体一つで(アラスカの州都である)アンカレッジに行ってしまったんです。

―― ああ、荷物を受け取らずに……。

戸高さん アンカレッジに着いたら装備が出てこない。かなりの思いを持って、まわりからもいろいろ言われながら来たのに、出だしからつまずいてしまって。

お金を使えないので、毎日近くの宿から線路を歩いて空港まで行って、「今日来ていますか」と聞くのを何日間か繰り返して……。そうしていたら、お世話になっていた宿の方が、「君の目的は登ることなんだろう? お金を貸してあげるから装備を買いなさい」と言ってくれたんです。

そこで新たに装備を買って、タルキートナというデナリ山の玄関口の町まで電車で移動したら、天気が良くないと飛ばないセスナがもうすぐ出ると言われ、スーパーに連れて行かれてパパーッと買い物して、そのまま飛行機に乗せられて。

登山用のコンロも初めて買ったタイプだったので、使い方が全然わからなくて……。いきなり氷河の上に下ろされて、何を始めるかと思ったら、小さい英語の辞書で説明書を見ているわけです。だんだん自分でも笑い出してしまって、「いきなりここから始まるか」と、そんな感じのスタートでしたね。

―― 実際に登りはじめて、どうでしたか?

戸高さん やっぱり怖かったですよね。クレバスが途中にあったりすると、一人で来たのは間違いだったかなと。クレバスを這ったりしながら、なんとか行程をこなしていき、最終的には出発して19日目に頂上に立つことができました。

きょん2 ひとりで、すごい。

戸高さん 泣きじゃくりながら頂上に立った時、ヒマラヤに行くという思いが湧いてきたんです。その時、本当の意味で自分の登山がスタートしたというか、そこからヒマラヤに向かっていく感じになっていったのだと思いますね。

―― 頂上に立つまでのプロセスで、どんなことを思われましたか?

戸高さん 多分、僕は山だけで生きていくタイプではなく、人と関わる、人に伝える、人と共有、共感するということと、自分自身の道を追求すること、この両方があるのかなと……。

実際、デナリ山の帰りにミネソタに飛んで、そこにアウトワード・バウンドスクールという野外冒険学校、のちに優美と出会うところでもあるんですけど、そこに体験入学もしたんですね。

山のなかで自分が体験するのと同時に、この体験を人と共有するという2つの道が見えてきた感じでした。

―― 山を歩いている時、自問自答しながら思ったのですか?

戸高さん 主にテントにいる時ですね。登っている時は、不思議なことに何も考えない。ある意味、動的な瞑想状態という感じで、それがすごくいいんです。

―― 自然にそういうモードになれる?

戸高さん なりますね。もっとも、登山している人すべてがそうではないかもしれません。組織登山でチームで登っているところは、わりとタクティクスで動いていたりするんですよ。僕はだんだん単独になりましたけれど。

―― 体験を分かち合いたいという思いはいつごろから?

戸高さん 大学の頃から、漠然とした思いはあったかもしれません。僕は高校数学の教員課程だったのですけれど、探検部での体験をするうちに、数学じゃないなと。

ただ、まだ手探りの時期でしたね。日本でもYMCAであったり、大学の研究室であったり、(体験を分かち合う場は)そのぐらいしかない時代でしたから。

―― 野外学校のようなものはあまりなかった?

戸高さん まだない時代ですね。人それぞれだと思うのですけれど、僕の場合は共感共有する体験自体が、またエネルギーになるという感じがありましたね。

デナリ山、5300メートル地点にて。

デナリ山、5300メートル地点にて。

デナリ山3000メートル地点。高峰への初めてのソロ。

デナリ山3000メートル地点。高峰への初めてのソロ。

アウトワード・バウンドスクール

アウトワード・バウンドスクール

イギリス発祥の国際的な冒険教育機関「アウトワード・バウンド」が運営する体験学習プログラム。写真は15日間のカヌーコースを終えた仲間たちと。

https://www.vobs.org/about/locations/

―― 戸高さんは単独、無酸素での登山をされてきましたよね?

戸高さん はい、シンプルに、日本で皆さんが普通に山に登る感覚をヒマラヤでも、という感じですね。

エベレスト山が一つの象徴ですけれど、初登頂に成功した1953年は、酸素ボンベを使用し、極地法が用いられました。それまで酸素ボンベのない時代に、少人数でヒマラヤに挑んだ登山家がいたのですが、帰ってきていなかったのです。

極地法というのは、南極点、北極点に人類が初めて到達した時のスタイルで、縁の下の力持ちがたくさんいて、(登山に必要な)物資を運搬し、複数のキャンプ地を経て、最終的に選抜された少数の隊員が山頂にアタックするというものです。エベレスト山でも、このピラミッド型のスタイルを持ち込んで、酸素ボンベとシェルパ族のサポートがあって、登頂に初めて成功したのです。

―― チーム戦みたいな感じですね。

戸高さん はい。結果的に成功したので、それがいつの間にかスタンダードになっていきました。これを打ち破ったのが、1970年代から1980年代にかけて活躍した、ラインホルト・メスナーという登山家です。

1回目は2人で、2回目は単独で登頂することで、ヒマラヤ登山をもう一度個人のものに戻したというか……、僕にとって、そういう人がいることも憧れでした。

本当にギリギリの世界にいるのに、そこで酸素を吸っていると標高的には6000メートルぐらい。自分の肉体で8000メートルの極限にいる生の感覚は、酸素を吸っているときの感覚と微妙に違うと思うんですね。

8000メートルを生身の体で感じるというのは、宇宙空間に近く、そこで感じる命の感覚とか生命反応もあるので、すごく大事だなと感じています。

きょん2 どういう感覚なんですか?

戸高さん 本能です。過程がすごく大事なのです。

無酸素って、正確にはwithout a bottle of oxygen、酸素ボンベなしということで、(呼吸というのは)僕たちの体の順応力、もっと言えば生命力ですよね。

人類が海からだんだん陸地に進出してきたなかで、新たな環境に適応しようとした能力なので、ヒマラヤだったら高さだけではなく、辺境での暮らし、食事、気候も含めて自分の体と向き合いながら順応していく力が必要です。

―― 一日どれくらいの時間登るか、どれくらい高度を上げるか、そういう判断には個人差もある?

戸高さん あります。あとは地形もあります。氷河のアプローチの場合、一日歩いてもそんなに高度は上がらないから高山病の心配ないのですけど、あるところからは一気に高度を稼げるようになる。その時にどれくらいの刺激を体に与え、どれくらい休むかですね。そこには個人差があります。

きょん2 それを身体に聞きながら?

戸高さん そうですね。K2峰に登った時は、約1ヶ月、(高地順応のため)登り下りを繰り返しました。

頂上に行く前の1ヶ月間、7000メートルまで3回登ったので、7000メートル峰に3つ登って、それから8000メートルの頂上に行くような感じですね。

―― すごい。そこは全部自己判断で?

戸高さん そうですね。その時はもう彼女と2人だけなので。

―― 優美さんとはいつから?

戸高さん 結婚したのは1995年、僕がヒマラヤ登山を始めてから約10年、その間、89年に日本に先ほどのアウトワード・バウンドスクールができたんです。

そこに初期から非常勤で関わらせていただいて、研修スタッフとして来ていた彼女と出会いました。

95年に結婚式をして、そのままヒマラヤに行ったので、それが新婚旅行でした。頂上に向かうアタックの前、「10日経っても帰らなかったら、一人で帰って」と言ったのですが、いま思えばひどいな、と感じますね(笑)。

―― 新婚旅行がヒマラヤってなかなかドラマチックな……。

戸高さん あの頃はそんなに疑問に思わなかったし、彼女のご両親もよくわかっていないから何も言わなかったけれど、いま思うととんでもないですよね。

その時はブロードピーク峰という3つのピークからなる山を縦走して、世界的にも第2登でしたので、登山界でもある程度評価していただいた登山でした。

普通はサポートするチームが一緒に入るのですけれど、アルパインスタイルといって、それ一切なしで登ったんです。

きょん2 ふたりだけで?

戸高さん 彼女はベースキャンプでサポートし、あと2人の仲間と3人で縦走したんですね。

10年ほどヒマラヤを登り続けてきて、自分の感覚でチームをつくって、山としっかり対話しながら登る……、そんな登山ができたなと感じられた時でした。

―― 一つの集大成のような……。

戸高さん 登山中、急峻な岩と氷を一日半ずっと登っていって、引き返せないと気づいた瞬間があったんです。

降りるためには、支点にロープを2つ折りでかけて、器具を使って消防士さんのように下降(懸垂下降)し、ある程度降りたところで再度支点をつくり、片方を引っ張って回収したロープをセットし、再び下降を繰り返すのですが、そのためには支点をつくるハーケンという金具が必要になるんですね。

その時は数を絞り込んで11本しかハーケンを持っていっていなかったので、100メートルのロープで一度の懸垂下降で50メートル弱降りれるのですが、ある程度登ったら下降にはハーケンが足りなくなり、技術的には降りられなくなります。

難しい岩を抜け終わった時に降りられないということは、もう最後のピークまで行かないと生きて帰れません。

直感的に行くしかないと感じた瞬間、未来も過去もスパーンと消えたのです。スポーツでいうとゾーンのような……、残りの5日半ずっとその感覚だったんです。

―― どんな感覚だったのか、もう少しお話いただけませんか?

戸高さん その日はいくら登ってもいい場所がないので、3人が不安定な岩棚に分かれて座って、「今日はこのまま朝を待とう、晩ごはんも諦めよう」となって。

でも、だんだんお腹空いてきたので、食糧を持っていた一番若いメンバーのトオル(服部徹さん)に、「ごはんをつくろうよ」と言って、彼が荷物から食糧を出した時、手を滑らせて食糧袋がはるか下に落ちていったんです。

でも、それを見た瞬間、悲しいという感覚はまったくなく、それから先は、雪を溶かした白湯と行動食のビスケット。朝1枚、夜1枚ぐらいしかないのですけど、それでも美味しくて嬉しくて、一切ネガティブなものが入らないんです。

人間ってすごいですよね。いまに生きていれば、あるものに感謝しかない、ずっとその感覚だったのです。

きょん2 体力はそれで保つんですか?

戸高さん 降りたら肩の筋肉がなくなっていました。生命反応ですべてを総動員していたのでしょうけれど、登っている時にはそれがつらいということもないんですね。

物理的に酸素が少ないところなので、ゆっくりしか上がれないのですけれど、それがいいリズムで、登っている本人としては調和のなかにいるような感じでした。

ラインホルト・メスナー

イタリア出身の登山家(1944年〜)。8000メートル峰全14座を完全登頂。そのほとんどが無酸素・単独行。

ヒマラヤ登頂の歴史

●1895年:アルバート・ママリーが人類で初めて8,000メートル峰へ挑戦。

*ナンガパルバート峰(8125メートル)に入山するが、帰還できず。

●1921年:エベレストへの組織的な挑戦が始まる。

*ジョージ・マロリーらが3度にわたり挑戦するが、1924年に遭難。

●1953年:エドモンド・ヒラリー と テンジン・ノルゲイ がエベレスト初登頂に成功。

K2峰

標高8611メートル。世界第2位の高峰。

日本に先ほどのアウトワード・バウンドスクールが

https://obs-japan.org/

ブロードピーク峰

主峰は標高8051メートル。北東にK2峰が控えている

ブロードピーク峰(8051メートル)。左の北峰から中央峰を越え本峰へ、7日間かけて縦走。

ブロードピーク峰(8051メートル)。左の北峰から中央峰を越え本峰へ、7日間かけて縦走。

ブロードピーク北峰山頂にて。K2峰をバックに(3日目)。

ブロードピーク北峰山頂にて。K2峰をバックに(3日目)。

ブロードピーク中央峰への登攀。刻々と”いま”にある。

ブロードピーク中央峰への登攀。刻々と”いま”にある。

―― 優美さんは、どんな感じで受け止めていたんですか?

優美さん 「心配なことはなかったのですか?」とか「どうやって待っていたのですか?」とみんな聞くのだけれど、心配していてもしょうがないというか……。

まだ起きてないことにとらわれるとネガティブなことを背負っちゃうから、いま起きていること、いまある状態を見ていくしかない、ということだったと思います。

その頃は、衛星回線や携帯電話がまだなかったので、誰かに伝えることにエネルギーをかけるより、自分とともにあること、そこにいるということに浸れたというか……。

心身ともにそこにある状態でよいという、それがいまと大きく違ったのかなと思います。

ただ、遠征を後援してくれていた組織の方たちには、毎日、自分たちの遠征のレポートを日記のような形で送っていました。昔だから、メールランナーという、ベースキャンプから手紙を運んでくれる人に頼んでいましたね。

―― メールではなく手紙なんですね。

戸高さん ヒマラヤのベースキャンプまで、飛脚さんが来てくれるんです。日本に着くのは早くても1週間、下手したら2週間以上かかるんですけど。

優美さん チベットの時は、ヤク使いの人たちにお願いして、それが日本にちゃんと届いたんですよね。

当時、パソコンが出はじめた時期だったんですが、日本の事務所の人が私やマサ(戸高さん)の手書きの文章をパソコンで打ち込んで、遠征通信を出してくれたり……。

それぞれに信頼する思いがあって、それが私たちを安心させるよりどころだったと感じています。

―― 山から離れ、日常に戻っていくなかで、そうしたモードは持続されるものなんですか?

戸高さん 当時は生活全体が山を中心に回っていた時期で、一つの遠征にだいたい3ヶ月かかるんですね。

山から戻ってきたら、次の3ヶ月に向けて、残り9ヶ月をどう過ごすかが大事になるので、もちろんトレーニングはします。ただ、僕自身は「いまという瞬間にどう向き合うか?」というテーマをつねに持っていました。

刻々と、一瞬一瞬を生きているのだという体験をもっと突き詰めたくて、ヒマラヤに行くときには人夫さん一人分、25キロくらいの本を持っていってましたね。

優美さん そうそう、本が楽しみだったよね。

―― 本はいつ読むのですか?

戸高さん 日中ですね。トレーニングである高度まで登って降りると、何日間か体を休めて回復させる必要があるので、その時間に本を読みながら過ごすんです。

―― なるほど。どんな本を読まれていたんですか?

戸高さん 哲学的、宗教的な本であったり……。特にしっくり来たのは、クリシュナムルティですね。

過去の体験に言葉をあてはめず、刻々といまを生きるという、彼の語っていることが自分自身のヒマラヤの体験と合っていて、非常に深いところで響くんですよ。

きょん2 まこりんと一緒。大学時代、(クリシュナムルティの)勉強会に入っていたんですよ。

戸高さん それは嬉しいですね。

―― クリシュナムルティの世界と山のなかでの状態がシンクロしたら、すごいだろうなあ。こうした山を中心とした人生のサイクルは、どのくらい続いたんでしょうか?

戸高さん ブロードピーク峰を縦走した翌年、1996年にK2峰に登頂し、それから3年ほど、彼女と中国側からチョモランマ峰の未登のラインに行くようになりました。

最後のチョモランマ峰登山が1999年なので、23歳から15年間、登り続けたことになります。

―― K2峰に挑戦したのは?

戸高さん ブロードピーク峰はK2峰の隣にあるので、縦走しているとずっと後ろにK2峰が見えるんです。

ブロードピーク峰から下りてきて、アフターブリーフィングを(パキスタンの)観光省でするのですが、毎年のように行っていたので「来年はどこ行くんだ?」と聞かれるわけです。

K2峰に呼ばれている感じがあったので「行きたい」と話したら、その年に入れる隊は決まっていると言われて。

―― 数が決まっているんですか?

戸高さん 当時、毎年6隊しか入れなかったんです。それが埋まっているということだったんですが、(観光省の)長官がウインクしながら、「まだお金を振り込んでいない隊が一つある。先に振り込んだほうに許可を出す」というんですね。

そこで、日本に帰ってすぐにお世話になっている方々にお願いしてお金を集め、K2峰に行くことができたのです。

クリシュナムルティ

ジッドゥ・クリシュナムルティ(1895〜1986年)。インド出身の思想家、哲学者。著書に『自我の終焉―絶対自由への道』など。

K2峰(8611メートル)全景。

K2峰(8611メートル)全景。

K2峰山頂へ……。

K2峰山頂へ……。

alone and one with all.

「ただひとり、あること。それは、すべてとひとつ」

―― このときもチームを組んで行ったんですか?

戸高さん ブロードピーク峰の時には、登山メンバー3人とベースマネージャーの彼女の4人だったのですが、K2峰の時は彼女と2人だけでした。

ブロードピーク峰の時に感じた「一瞬一瞬ここにいる」という思いを突き詰めたくて、一人でピークを目指したんです。

―― 実際に登ってみてどうでしたか?

戸高さん 僕自身としては、ブロードピーク峰からK2峰という流れが登山家としての集大成だったと感じますね。

8600メートルの山に無酸素で、登山遠征としてはまったく一人なのだけど、高地順応のため一人で登り下りをしている段階で世界とつながっている感覚がありました。

山を下りてから知ったのですが、aloneという言葉とall oneという言葉は語源が一緒なんですね。つまり、そういう言葉を紡ぎ出した人たちにとって、それは当たり前の感覚だったのだなと思って嬉しくなったんです。

―― aloneはひとりぼっちではないんですね。

戸高さん はい。世界とつながるためには孤独がとても重要というか、孤独がないとつながれないのではないか? 最初はそんなとらえ方をしていたのですが……。

さらに体験していくにつれ、ブロードピーク峰の体験と融合するような感覚があり、「やはり瞬間にどう向き合うかなんだな」と感じるようになりました。

―― その体験は、生きていくことにどう反映されるんでしょうか?

戸高さん 極限と呼ばれるような状況では、酸素ボンベでも、フィックスロープでも、パートナーでもなく、いまこの瞬間にちゃんと自分の感覚でいるか? これが何よりの安心感なんです。

でも、日常ではもっといろんなものが入ってきて、自分の思いが影響されるので、そこは勉強が必要ですね。

―― ああ、勉強なんですね。

戸高さん 最後の最後の瞬間、どちらに立つかという時に出てくるところは確かにあると思います。思いはいろいろあるけど、思いを超えて、やはりここしかないと。

―― ここしかないの、ここというのは?

戸高さん 山では生き抜くためにパッパッと決断をしますが、日常では少し抱えて、粘って……。

そうすることで、まわりも整ってくる。その意味では、(日常の)僕は少し粘り強いかもしれません。

そういう時が来るというか、そこまで待っているところがありますから、苦しいことは苦しいのですけれど、おそらくそこが勉強なのでしょう。山では一人で判断して、行動できますが、日常では関係性が大事になってきますよね。

―― はい。待つ必要もあるような気がします。

戸高さん 山でも、決断してすぐに動けるとは限りません。時が満ちるのを待つということはあるんですね。

K2峰の時も3回アタックしたけれども、すべて途中で降りてきて、最後の最後、ベースキャンプを撤収してからアタックに行ったんです。ベースキャンプにはもう彼女しか残っていなかったし、テントが一つ、食料も少ししか残っていない。そんな状態だったから、それが最後のチャンスだったんですね。

―― 途中で降りてきたのは、どんな判断だったんでしょうか?

戸高さん いい兆しがあればやはり行くんですが、途中で「違うな」と思ったら下りてきます。「動かざること山の如し」というふうに格好良くはいかず、小出しに行きながら「あ、違う」「あ、違う」と戻ってくるんですね。

でも、物理的な意味でも本当に最後の時が来て、もう行くしかないと思って行ったら、無風で満月で……。K2峰に登頂した時は、本当にそんな感じでした。

だから、時が満ちるというような感覚は、ヒマラヤでも体験しているかもしれません。

―― 違うと思った時、その声を無視して進んでいったら……。

戸高さん 若い時、ここは頑張るしかない、このままでは情けないという思いで行動して、痛い目に遭ったことがありました。

こうした違和感は大事なメッセージですし、いまは本当に信頼できるものだと感じていますね。

―― だんだん歳を重ねていくなかで、待つとか粘ることを大事にするようになったんでしょうか?

戸高さん 僕の場合、特に彼女と出会って結婚してから、登山が変わった気がします。女性性というか、山と調和しながら登る感覚に変化していったのかもしれません。

スポーツの世界では勝った負けたで済むのですけれど、それだけだと生き抜くのは難しい気がします。

ベースキャンプを撤収してから

キャラバンは、ポーターたちとともに出発して、帰路にあったんです(戸高さん)

―― 男性性と女性性、もう少し言葉にすると……。

戸高さん 彼女を見ていると、何気ない瞬間に感動しているんです。

男性性は目的意識が強く、やはり登頂するために山に来ているところがあるんですが、女性性は日々一瞬一瞬、自らが開いている状態であるというか……。

そういう感覚になると、山登りもガラッと変わる気がするんです。

きょん2 山は神様ですか?

戸高さん 神様という言葉をそのままストレートには使えないのですけど、一瞬一瞬、刻々とすべてがつながって調和しているような、満ちているような……。

もしかしたら、もともと僕はそちらのタイプだったのかもしれないのですけど、そうなるとなかなか人と一緒に登るのが難しくなってきますよね。自分がここで感動していれば、(先を目指さなくても)それでいいわけですから。

―― 目的を離れることで見えてくるものもある?

戸高さん 日常界の意識のバリアーから抜けたところで時間を過ごすことは、本来、行者さんがヒマラヤで修行しているのと同じような感じなのかもしれません。

ヒマラヤって、じつはすごい世界なんですよ。自力で行けて、宇宙空間、成層圏に限りなく近い空間は、命や死について向き合う最高の修行場ですから。

登山というタクティクスから解放されれば、宇宙飛行士が神様と出会うのと同じような空間と言えるんでしょうね。

―― こうした体験は、もう一つ大事にされてきた伝える、共有することにつながってきますか?

戸高さん 目的意識を持って山に登るという文化を僕たちはつくってきますが、本来の山と人の関係を、いろんな人と一緒に体験できたらいいなという感じですかね。

登山を教えていきたいのではなく、山はこんなに素晴らしい可能性のある世界なのだから、その世界を一緒に体験できたらいいな、ということですね。

―― それは、ヒマラヤのような高所に限らない?

戸高さん 突き進めていけば、クリシュナムルティも言っているように、一瞬一瞬に本当に向き合うだけ、自然は僕たちがいまに生きることをサポートしてくれるんです。

沢の水の流れであったり、一瞬に樹間から差し込む光であったり……。室内だと逆にいろいろな思いが入りやすくなる。ピュアにいまと向き合うことが難しかったりしますね。

きょん2 だから葉山の200メートルの山でも……。

戸高さん 素晴らしい世界です。このあたりで一番高い山は241メートルの大楠山ですが、このエリアにも無限の可能性があります。

いい部分としては、普通、山に入るということは、何かしらの緊張感がありますよね。でも、(葉山の山では)北アルプスの山に行くような、「一歩踏みはずしたら滑落して大怪我するかも、死ぬかも」みたいことはありません。

仮に迷っても、森戸川沿いに下ればなんとかなるという安心感があるなかに、ちゃんと山の要素がある。

―― 山の要素、サポートしてくれる要素ということですか?

戸高さん はい、ありますね。

「生きる世界はふもとにある」。チョモランマ峰北西壁7,600メートルでひとり、夕暮れを迎えて。

「生きる世界はふもとにある」。チョモランマ峰北西壁7,600メートルでひとり、夕暮れを迎えて。

アタックから帰還の一コマ。チョモランマ峰北西壁のプラトーまで降りてきて(撮影:優美さん)。

アタックから帰還の一コマ。チョモランマ峰北西壁のプラトーまで降りてきて(撮影:優美さん)。

大楠山

三浦半島の最高峰。山頂から東京湾、房総半島、富士山、箱根連山、伊豆半島など360度のパノラマが楽しめる。

―― もともと葉山とはどんなつながりが?

戸高さん 山中湖を拠点の一つにしていたのですが、娘が向こうの学校に合わなくて、どうしようかと思っているところで、葉山でお寿司屋さん(福ふく)をしている妹夫婦が、「運動会を見においで」と誘ってくれたんです。

優美と娘たちが行ってみたら、ここの空気が感じられる運動会で、従妹やその友人たちも温かかったということで、葉山という地域に惹かれるようになり、この地へ移りました。

―― それはいつぐらいの話ですか?

優美さん 長女が小学校2年生の時だから……。

戸高さん もう16年くらいになりますかね。森戸の海から富士山がダイレクトに見えて……。

もともと冬の富士山に400回以上登っていて、僕にとっては本当に大切な場所だったし、子どもたちも四季を通して富士山で遊んで育ってきているんですよ。

なので、葉山に引っ越し、この森戸にいると、富士山とつながっているという感じがするんですね。

―― 森戸海岸からの富士山は、本当に美しいですよね。

戸高さん 三浦アルプスの山と出会う前に、森戸の海であの空間と出会ったんです。

海というのはすごくて、山だと一時間ぐらい奥に行かないと出会えない世界が、海は浜辺に立つだけで出会えちゃう。一歩でも水のなかに入ったら、ますます自分しかいない世界になるじゃないですか。僕はサーフィンとかカヤックとかしなくても、海に入るだけで満足しちゃう(笑)。

あの空間に立って、波のリズムを感じて、富士山を見て、もうそれだけで十分なんですよね。

―― 山の世界で得られた感覚とつながるものがあるんですか?

戸高さん まわりから見ると変だと思うんですけど、砂の上で裸足になって、自分の軸を大事にする動きをするだけで、山で得られているのと同じ感覚になれるんです。

だから、三浦アルプスに行かないでも、じつは海に行って、富士山を見るだけで満足できるんでしょう。

―― 8000メートルから200メートルへ、それにしてもギャップがありすぎませんか?(笑)

戸高さん K2峰登山を終えた翌年、やはり世界で一番高い山に行きたくなって、チョモランマ峰へ北西壁という未踏のラインから3年、チャレンジしたんです。

単独ではまだ誰も登頂していないルートだったんですが、1年目はチャンスがなくて。2年目は、最終的に8500メートルくらいまで登ったのですが、その途中、ビバークして、雪に穴を掘ってうずくまって朝を待っている時、「生きる世界はふもとだよ」というメッセージを受けたんです。

一瞬の無限……。Dance with nature.

一瞬の無限……。Dance with nature.

―― 生きる世界はふもと……。

戸高さん ふもとというのは、たった一人ではない、すべての命のつながりの世界だったんだと思います。その時は胸の中に収めて、頂上に向かっていったんですが、8500メートルくらいのところでふらふらするようになって……。

でも、あの高さまで行くと、やはり頂上まで行きたいという魔力が働くんですね。自分にとって15年かけた、多くの人から費用も含めて支えていただいている大きなプロジェクトでもあり、頂上を目指すという意識は簡単には外れないのですが……。

お日様の光を浴び、少し体を温めて考えようと待っている間に、そういうすべてが外れた一瞬があって、「生きて帰ろう」と、その瞬間に降りる決心をしました。

―― 考えて決めたのとは違うような……。

戸高さん 最初の6500メートルくらいを登っている時にも、僕の上にもう一人の存在がいて、その存在と対話をしながら登っている、不思議な感覚がありました。

―― 転機になりそうな予感はあったのですか?

戸高さん 自分としては登山家としての一つの集大成になると思っていましたし、(山というフィールドに)真なるものを求めて登ってきた自分にとって、「何か見えてくるものがあるかもしれない」という予感はありましたね。

―― 頂上を極めたい、立てた目標はコンプリートしたいという思いも、やはり強かった?

戸高さん はい。長年登り続けている登山家としての習性みたいなものもあるので、その思いはありました。ただ、僕自身は気づいていなかったけれど、潜在的な深い部分で、もう時が来ていたのかもしれないですね。

時が来ていたから、「もうここじゃないよ」というメッセージを受け取れたのだと思います。

―― 時が来ていた……。

戸高さん 山を下りてから知ったのですけど、比叡山の千日回峰行のなかに、700日を終えたその日からはじまる「堂入り」という行があって、9日間こもって飲まず食わず眠らず、お経を唱え続けるというんです。

普通なら3日は保たないといわれるような行ですが、この堂入りから生きて出ることができたら、それを境に自利行から利他行に転換するそうです。

僕自身、そのような行という意識はなかったけれど、結果的には自利から利他への転換点だったととらえています。

―― 自利から利他へ……。

戸高さん 比叡山では幾多の行者さんがこの転換点を体験され、千日回峰行という仕組みが出来上がったのだと思います。

この自利から利他への転換は、仏教でいえば大乗になり、他の様々な宗教や思想体系でもとても重要なテーマとして受け止められていると感じますね。

―― 見える景色や感じることが変わったところはありますか?

戸高さん 屋久島の森で突然歌いたくなって、「ホッホー、ヤー」って声を出したら鳥たちが一斉にさえずりはじめて、しばらくずっと一緒に歌いあったり……(笑)。

少し時間はかかりましたけど、いままで走って通過していた山の途中で立ち止まるようになって、清らかな水の流れとか緑の森とか、見える世界が変わってきました。そこにある命の世界に響くように、共振するようになったのだと思います。

葉山 福ふく

https://www.hayama-fukufuku.com

三浦アルプス

三浦半島の北部、二子山、仙元山を中心にした、逗子・葉山・横須賀にまたがる標高200m前後の山域の通称。森戸川の源流にもあたる。

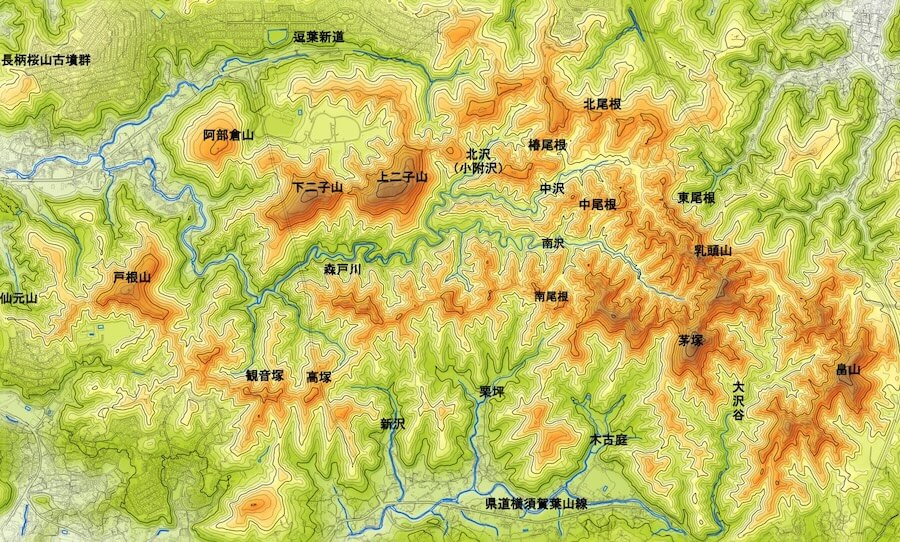

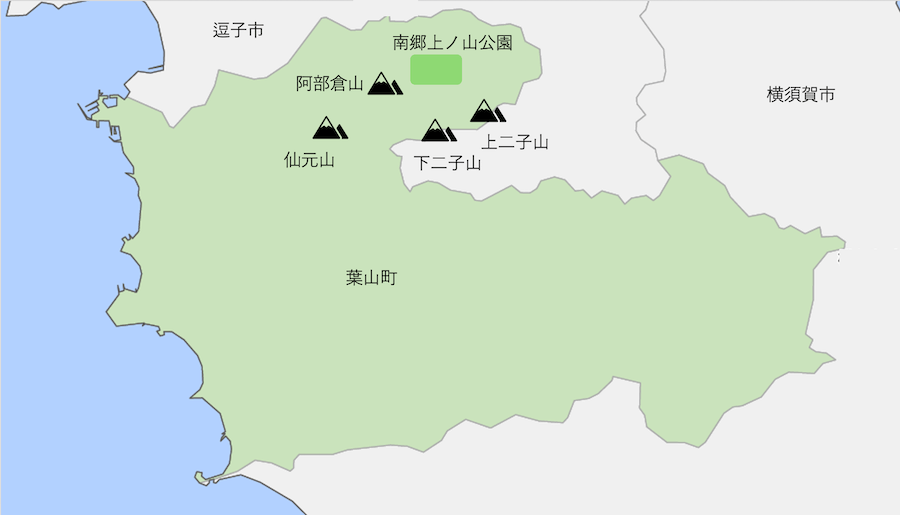

三浦アルプス全図

NPOみろく山の会HPより

https://npo.mirokuyamanokai.org/activities/miura-alps/location

千日回峰行

天台宗の二大修行のひとつ。7年かけて計1000日、比叡山の山中を巡礼、最終年には9日間の断食・断水修行を行う。

https://www.hieizan.or.jp/about/training.html

―― ヒマラヤ以降、どんなことをされるようになったのですか?

戸高さん 彼女と一緒に1994年から運営しているFOSという野外学校も、若い頃は若者を連れていきなり冬の富士山に行ったりしていたのですが、子どもが生まれて、いつの間にかファミリーも対象になりました。

森であったり、ちょっとした山であったり、小さい子どもがいるだけでワンダーランドになりますからね。

娘と散歩に行こうとするときにも、僕は「あの公園まで行って」と思ってしまうのですけれど、娘は一歩外に出て、蟻の行列を見たら、そこで始まっちゃう(笑)。それを見ながら「そうだった、いまここにあるんだ」と。子どもたちといると、家のすぐ横でもワンダーランドになるんですよ。

―― 山中湖、大分といろいろな拠点があるなかで、葉山とも出会いがあって……。

戸高さん いまは葉山のほうが長くなりました。山中湖から移ってもう16年ですから。

大分のキャンプ場はまだ5年なのですが、この5年で一区切りになるので、これからは山中湖と葉山が中心になってくると思います。(住まいのある)葉山は、もっと大事にしていきたいなという思いがありますね。

優美さん もともと私たちには「ベースを持たない」という思いがあって、自然の一番いい時期に、タープ一枚だけで野宿して、誰かが過ごしたという痕跡を残さずにそこを去る、ということを大事にしてきました。

雪の季節だったら、キャンプ場などをベースにしないで、マサ(戸高さん)が地図で探した「ここがいい」というところ……、たとえば、「ここの山だったら、沢があって水が流れているから」というところにみんなで行くんです。

遊んでいるとそこに小さな村はできるけれど、帰る時には一切何も残さずにそこから去るから、本当に魔法みたいな……。

季節が春から秋に変わってまた行くと、「春と秋でこんなに水の流れが違うんだね」とか「ケヤキの木が紅葉していて、春に来た時と違うね」という対話ができる。

いろいろな子がそれを体験し、育ってきたけれど、そこには何があるわけでもなくて、ただ自然に遊びにくるという感覚でコースを開いてきました。それがマサらしさというか、FOSらしいコースなのかなと思っています。

―― それは自然のあり方として?

優美さん はい、自然のあり方そのものですよね。(自然を)所有しちゃうと、そこをどう運営していくかということが先にきてしまうけれど、何を体験するか? 「この時期のここがきっといいよ」というところから始まるのが、FOSのコースの面白さなのかなというところはありますね。

戸高さん 僕らのやっていることを言語化するのは難しいのですが、いまの時代、地球のどこにいても人為的な枠がかかっていますよね? そこから離れ、極力自然の摂理のなかに身を置く体験、本来の僕たちが生き物として地球にいるという……。

たとえば、井戸を掘るのであれば、いちばん深いところ、自分の命の本質を掘り当てるような、そんな体験の機会を一緒にできればと思っています。

だから、僕らは教えるのではなく、その体験の機会をサポートする、サポートというより開いて、ともにある、そんなスタンスなのかなと思いますね。

―― 開いて、ともにあるんですね。

戸高さん 日本の自然のなかでそういう体験をしようと思うと、ある意味、呼ばれるというタイミングがすごく大事な気がするんです。呼ばれることで場が立ち上がって……、それは広告を打ってたくさん人を集めてということとは質が違っていて。

何かのタイミングで呼ばれるように人が集って、優美が言ったように、そこでそのとき限りの一期一会の場が生まれて、また皆さんがそれぞれの場に帰っていくんです。

FOS

戸高雅史 野外学校FOS

https://masa-fos.com/wp/message/

FOSはFeel Our Soul(内なる魂を感じて)の頭文字。

大分のキャンプ場

2020年から5年にわたり、戸高さんの故郷、大分県佐伯市宇目の「うめキャンプ村」を運営。

https://foswithsoranohotori.com

森戸海岸の浜にて。自作曲「Oyea」の生まれたとき。

森戸海岸の浜にて。自作曲「Oyea」の生まれたとき。

おなじく森戸の海で、次女のヒカリさんと至福のときを過ごす。

おなじく森戸の海で、次女のヒカリさんと至福のときを過ごす。

―― 葉山の地理や風土、山、森についてどう感じていますか?

戸高さん ひとつ言えることは、200メートルほどの世界に、源流があって、沢があって、いろいろな尾根があって、変化に富んだ森もあるんですね。

森のなかには、シダ類の密生したジャングルのような森もあるし、もちろん展望のよい場所もあって、山のエッセンスは本当に詰まっていると思います。

この山のエッセンスという言葉は、僕たちが日常でとらえる、人間の手の内にあるようなものじゃなく、自然そのものの働き、人間が手を出せない、という意味です。

それは開発が入らず、先人たちがこのエリアを守ってきてくれたことが大きかったと思いますね。

たとえば、南郷上ノ山公園から森戸川源流のほうに下りてみると、一瞬でその世界が変わるんです。タイムや踏破などをテーマとするスポーツ的なアプローチとは異なるかと思いますが、自然を〝はたらき〟としてとらえ、一瞬一瞬、その〝はたらき〟との共振を目的としたとき、そこはすごい世界なのです。

それを感受できるかは、僕ら側のそのときの意識の違いなんですけれど。そのセンサーを開いて入ることができれば、200メートルの世界は本当に素晴らしいんです。

―― 浅そうでいてじつは深い?

戸高さん 逆に言うと、1000メートル、2000メートルの山では、「そんなこと言っていられない。ちゃんと休憩を取って、リズムよく登らないと、頂上に行けないよ」と、なかなかそこから自由になれないのかもしれない。

葉山の山は、そうした目的を手放して、感じるまま、心のままでもちゃんとピークにも行けるし、時間内で下りてこられる。その意味では、新たな山と人の関係性が育まれる、そんな物語が生まれる場なのかなと思いますね。

―― 通常の登山だと、頑張って挑戦しようというモードになりやすいですが、そうではない世界もあるんですね。

戸高さん 山の魅力は、本来、「動」の要素が大きいんです。平らな道だけでなく、尾根の登りがあったりするなかで、いつの間にか真剣に、夢中になっていく……。目的を手放す世界もありますが、どちらも自然の魅力だと思うんですね。

だから、僕たちがコースデザインするときには、いつの間にかワクワクするような、ドッキリするような、そんな可能性を持たせたい。それは、ガイドブックを見て山に入るだけでは、出会えない世界かもしれません。

(二子山も)身近な山ではあるんですが、とても神聖な空間もあるんです。だから、僕らのほうで神様の時間と出会えるような空間が準備できたらいいですね。

―― 近いのに全然知らない世界があるんですね。

戸高さん 三浦アルプスと呼ばれている世界は、1980年代から横浜の登山サークルの方々が開拓をはじめ、現在では詳細なルートマップなども出され、それぞれの方にとって大事な場所だろうと思うのですが、僕らはそこにもう少し新しい可能性を感じています。

それは、登山という言葉だけで求められるのではない、人と自然の根源的な関係性が開かれていくような……。

僕自身のビジョンとしては、葉山だからこそコトを起こせる。人と自然の関係性が葉山発で始まっていき、それが共感する方を通して広がっていけばいいなと思っているんです。

きょん2 山だけじゃなく、人も?

戸高さん そう思いますね。そうでないと登山はブームでどんどん広がっていくでしょうけれど、気をつけないと、自然が荒れていきますから。(そうしたブームではない)別の関係性も発信されていくべき時期だという気がします。

―― 自然との関わり方が、これから変わっていくんでしょうか?

戸高さん 山と人の関係性が始まるのは、(人が自然に)向き合ってからだと僕は思うんですよ。

僕自身のルーツをたどっていくと、生まれ育った大分の実家から西に三つのピークのある大らかな感じの山があって(八本木山)、夕暮れにその山をよく眺めていたんです。

険しい山であったり、大らかな山であったり、あるいはひとつの山にその両方が含まれていたりもしますが、僕自身がずっと見ていた山は大らかな山、調和のエネルギーの山だったんです。

どちらも自然の山の姿であり、良し悪しはありませんが、その人がその時に持っているエネルギーと、山の持っているエネルギーが響き合うような気がするんですね。

―― これからは山の優しい面も大事になってくる?

戸高さん いまあらためて、そこから始まるような気がしますね。

―― ヒマラヤを体験された戸高さんからそうした話を聞いて、見える世界が変わりました。

戸高さん 葉山の場合、山を歩いて最後は森戸の浜に行って、富士山と向き合うというのがいいですね。

この前、(禅僧の)藤田一照さんのグループと山を歩いたんですが、最後に森戸の海に出たとき、一照さんが「こんな富士山と出会うのは初めてだ」とおっしゃいました。

いつも見ている富士山と森戸の海だと思っていたのに、山を歩くことで何かが違ったんでしょう。

きょん2 戸高さんのところに行くんだって一照さんに話したら、手を見てよって。

戸高さん 大きいと言われるんですけど(笑)。

―― (広げた両手を見ながら)すごいですね。次はどこか葉山の象徴的な場所で撮影させてください。

戸高さん はいぜひ。山のなかに入っていいですよね? 森戸川の源流を一緒にたどってみましょう。

―― ありがとうございます。今日は興味深いお話しばかりで、本当に楽しかったです。

戸高さん こちらこそありがとうございました。

南郷上ノ山公園から森戸川源流のほうに下りてみると、

葉山町長柄の小高い丘にある南郷上ノ山公園は、二子山山系の登山口でもあり、森戸川源流などにつながるハイキングコースも用意されている。

http://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/shougaigakushuu/2/1/1540.html

パートナーの優美さんと。

パートナーの優美さんと。

八本木山

正式名称は桑原山。標高1407.9メートル。大分と宮崎の県境、祖母傾山系の南東に延びる。

藤田一照さんのグループ

「松籟学舎一照塾・やま部」として、2025年に年に4回、葉山や山中湖でリトリートを開催。

藤田一照さんのグループと葉山・二子山系を歩いた(2025年11月)。

藤田一照さんのグループと葉山・二子山系を歩いた(2025年11月)。

今回の撮影には、「原っぱ大学」学長の塚越暁さんが同行。塚越さんの紹介で、戸高さん夫妻とのご縁が生まれました。感謝!

今回の撮影には、「原っぱ大学」学長の塚越暁さんが同行。塚越さんの紹介で、戸高さん夫妻とのご縁が生まれました。感謝!

https://harappa-daigaku.jp

広げた両手を見ながら

確かに大きく、そして太い。撮影は、逗葉新道沿い(浄化センター近く)の森の中で。

確かに大きく、そして太い。撮影は、逗葉新道沿い(浄化センター近く)の森の中で。