葉山の対話 2023ー2025 20

葉山の対話 2023ー2025 20

大庭零士郎さん Reijiro Oba

大庭零士郎

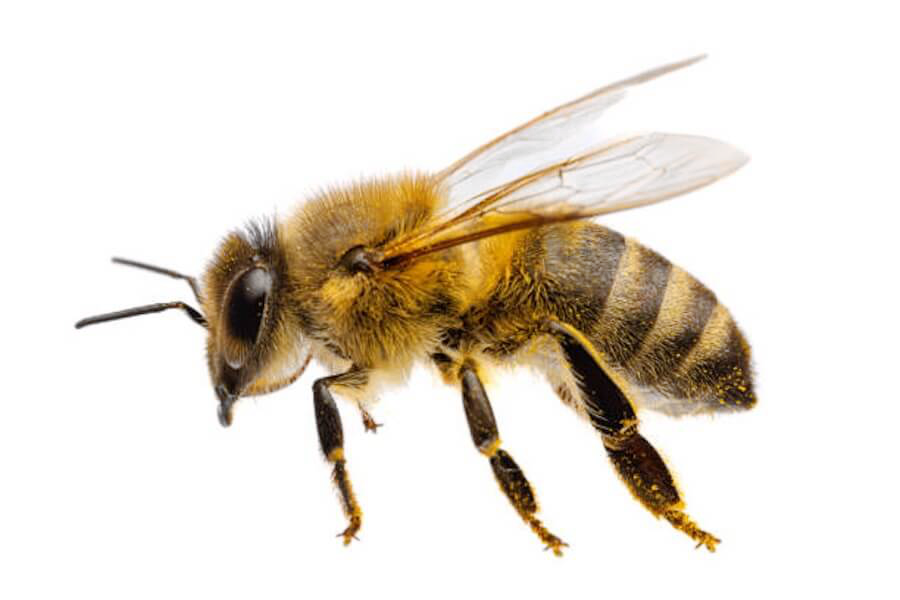

日本ミツバチ愛好家として、Backyard Beekeepers主宰。アートディレクター、グラフィックデザイナー。

横浜生まれ、新宿育ち、葉山在住。多摩美術大学卒業後、ライトパブリシテイ勤務を経て、独立。2006年、脳出血で倒れたのを機に、鎌倉の海辺へ移住。半仕事・半療養生活を送っていた頃、久志冨士男氏と出会い、日本ミツバチの観察、飼育を始める。2020年に葉山の下山口に移住、現在、デザイン、田んぼ、養蜂を営みつつ、「風と森の里山講座」などを展開中。

https://www.instagram.com/lleh_car/

収録:2023年6月18日 @カフェテーロ葉山

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @下山文庫&フィールド

―― もともと渋谷で働いていたんですよね?

零士郎さん 渋谷のファイヤー通りにオフィスを借りて、ほとんど毎日、夜中まで仕事をしていました。

それが2006年の暮れ、仕事中に脳出血で倒れ、仕事を休まなくてはならなくなり、それまで人生について深く考えたことがなかったのに(笑)、「これからオレはどうやって生きていけばいいのか?」って急に悩んで焦って。

とにかく雨風しのげる場所が必要だと、都心に中古のマンションを買ったんです。内装を考えたり、それなりに楽しかったんですが、一年も経たずに引っ越してしまいました。

―― 何が合わなかったんですか?

零士郎さん 毎日、忙しく動きまわっているとわからなかったんですが、いざ立ち止まってみると「東京って、すごいスピードが速いんだな」って感じたんです。

友人たちは「いままで忙しすぎたんだから、少しゆっくりしなよ」と声をかけてくれたんですが、目に入るもの、耳に入ってくるものすべてのスピードが早く感じられ、「こんなトコでゆっくりできるか!」と、衝動的に引っ越しを決めたんです(笑)。

―― それで鎌倉へ?

零士郎さん もともと大学4年の頃から茅ヶ崎の海の近くに住んでいて、卒業してからも毎日、片道2時間かけて就職先の銀座の会社まで通ってました。

その後、3年ほどで独立してフリーランスになったんですが、雑務が増えたこともあって忙しくなり、休みもとれず、海を見ることさえ難しくなってしまい……。いったん都内へ戻ろうと決心をして引っ越したものの、そのまま都会のサイクルに飲み込まれ、無理がたたって身体を壊し、「また海の近くで暮らそう」と。

―― 鎌倉を選んだのはなぜだったんですか?

零士郎さん 茅ヶ崎に住んでいたとき、「次は江ノ島の向こうに住んでみたいな」って思ってたんですよ。江ノ島の向こうとこっちっていう、何かベルリンの壁みたいなものを感じていて(笑)。あのあたりでカルチャーが変わるというか。

―― なにか違いますよね。

零士郎さん 2匹の猫が飼えて、駅から徒歩圏内という条件で賃貸物件を探しはじめたんですが、(鎌倉では)ペットを飼える物件が本当になくて……。やっとの思いで見つけた長谷の一軒家に引っ越すことができました。

鎌倉のなかでも古いエリアで、まわりの住人の皆さんは裕福で、品のある、親切な方ばかりでした。駅も近いし、海も近いし、静かだったし、自分には分不相応な感じもしたんですが、おかげでゆっくり暮らすことができました。

―― そこからどうやって葉山へ?

零士郎さん 子供の頃、夏の海水浴に来ていてとても好きな場所だったので、いつか葉山か秋谷のあたりに住みたいとは思っていたんです。ただ、当時は渋谷にオフィスを借りていたので、葉山からの通勤はちょっとハードルが高いなと。

長谷に暮らして6、7年経った頃に鎌倉山に引っ越し、5年が過ぎた頃に離婚をして、都内のオフィスもクローズ。

何となく一人になりたくて、不便な逗子の山の上に部屋を見つけてしばらく住んだ後、縁があっていまは葉山の静かな場所で暮らしています。ボロ家ですが(笑)。

葉山の下山口の田んぼにて。写真は「里山講座」での田植えの一コマ。

葉山の下山口の田んぼにて。写真は「里山講座」での田植えの一コマ。

―― デザインの仕事をされていたんですよね? 具体的に、どんなことをやっていたんですか?

零士郎さん 一応、専門はグラフィックですが、お話が来れば何でもやっていました。就職した会社が、日本で一番古い広告会社だったんです。僕は大学へ2度行っていたので、27歳で新卒採用という異例なケースだと聞きました。

入社式のときに「うちは広告制作を主体とするデザイン会社です」って改めて説明があって「あれ? そうなの?」って思ったことを覚えています。

じつはあまり広告に興味がなかったんです(笑)。

―― ああ、入って気づいたという。

零士郎 そう。そこまで調べずに受けちゃって(笑)。それでも文字組みや広告業界のことなど多くのことを学ばせてもらって、30歳の時に独立しました。

―― なるほど。独立後はどんな仕事を?

零士郎さん 会社を辞めた理由の一つに、CDジャケットのデザインをやってみたいという思いがずっとあって。

いろんな人に「CDジャケットのデザインがやりたい!」と話していた甲斐もあって、とあるアーティストの作品の話が舞い込んできたんですが、嬉しさと緊張のあまり力が入り過ぎたのか、これが大失敗(笑)。

がっくり落ち込んでいたある日、当時オフィスをシェアしていたCMディレクターの先輩の知人である、ベテランのカメラマンの方がフラッと訪れて、そのCDを見てくれて。

「荒削りだけど、すごくいいね」と、リップサービス(笑)で言ってくれたと思うのですが、しばらくしてその方から仕事の話が舞い込んできたんです。そこから徐々にアパレルやコスメのヴィジュアルなど、やりたかった仕事に携われるようになって、キャリアを積んでいきました。

―― 大学に2回行ったと話されてましたけど、どんなことを学んでいたんですか?

零士郎さん 最初の大学は建築科だったんですが、人生に一度の大きな買い物でもある家の設計に携わることが自分には荷が重すぎると、だんだん気持ちが離れていってしまいました。

同時期に「これからはPCの時代だ!」とMacintoshへの興味がに強くなっていたので、多摩美に新設されたばかりのデジタル・グラフィックデザインコースという、すごく力の入った名前(笑)の学科に入れてもらいました。

僕はここの一期生なんですが、当時国内には、Macintoshが40台揃っていたり、3000万円のスキャナーがあったりする教育機関は他になかったんですよ。

―― Macの技術を学ぶために大学に入ったんですね。

零士郎さん そうとも言えますね。

―― パソコンの黎明期にすごいなあ。

零士郎さん とはいえ、PCの台数が学生全員には足りてなかったので、毎日場所取り合戦状態で、2年生の頃、自前で購入することにしたんです。

当時、モニターとPC本体、プリンター、スキャナー、アプリケーション、メモリーを入れて、100万円程のローンを組むことになったんですが、偶然、人の伝で割りのいいバイトが舞い込んできたんです。いまでも覚えているんですが、ウルトラマンとかのヒーローがプリントされているクリアケースのデザインワークで、スペシウム光線を描いたりしてましたね(笑)。

Photoshopで描画したり、合成をする仕事だったんですが、これが結構いいお金になって、大学に通いながら、半年しないうちに100万円のローンが完済できたんです。いまじゃAIが無料でやってくれますが(笑)。

葉山・下山口の自宅にて、パートナーの有紀さんと。

葉山・下山口の自宅にて、パートナーの有紀さんと。

―― 当時はバブルじゃないけど……。

零士郎さん 最初の大学のときは、バブル真っただ中でしたけど、社会に出てなかったので恩恵は受けていません。

2回目の大学のときは夜学だったので、昼間はアルバイトをしていて、マガジンハウスの『anan』でカメラマンのアシスタントをしてました。その時は、撮影後の食事代とか夜10時以降はタクシー券もらえたりとか、いま考えてみれば「ああ、バブルだったなあ」って感じることも多いですね(笑)。

―― お金の使い方とか?

零士郎さん 日本は90年代前半くらいまでがいろんな産業のピークだったと思いますね。

たとえば、僕はオーディオが好きだったんですが、あんなに眩しかった国産オーディオメーカーは、ほとんど消えてなくなってしまった。もっともっと発展するものだと信じていたのに、すっかり衰退してしまって、寂しい気もします。

―― 社会に出てしばらくは、まだ余波はありましたよね。そのなかで価値観の変化があった?

零士郎さん そうですね。でも、やっぱり大きな変化は、さっき話した病気がきっかけだと思います。病気がなかったら、そのまま突っ走ってたと思うんですよ。当時は、仕事が次から次に入ってきていて、休む間もなく自転車を一生懸命漕いでるような状況でした。

そんなある日突然、車輪に棒を突っ込まれて、思いっきりすっ転ばされたみたいな感覚でした。

―― 突然の出来事で、意識が変わった?

零士郎さん 仕事の事以外、いろいろと考える時間ができたんですね。すこし回復した頃、何となく渋谷のオフィスには通うようにしてたんですが、駅前の交差点ではたくさんの人々が忙しそうに行き来して、テレクラやキャバクラのティッシュを配りまくっていて、ネオンの広告がついたでっかいトレーラーが大音量で喚きながら走りまわったりしていて……。

当時39歳でしたが、突然動けなくなったことで、街がこれまでと違う景色に見えたんです。

―― それって、ふっと気づいた感じなんですか?

零士郎さん 夜、オフィスの窓から渋谷の街を眺めながら「都市の時代は終わったな……」って、ひとりカッコつけてつぶやいたのを覚えています(笑)。都市の暮らしを楽しんではきたけど、自分の本心は別のものを求めてるんだと。

愛想はいい方なので、まわりからはノリのいいParty Peopleだと思われていたみたいだけど、もともと全然そうじゃなくて、夜遊びとかクラブのイベントに誘われても10分くらいでそっと帰るようなタイプだったんです。

「とりあえず顔出したからOK!」って。陽キャラのフリしたかなりの陰キャなんです(笑)。

―― 一人が好きな感じなんですね。

零士郎さん かもしれませんね。寂しがり屋でもあるんだけど(笑)。頑張って社交的な都会人を演じていたんだけど、だんだん頑張れなくなっていったんでしょうね。

この頃が変化のタイミングだった気がします。

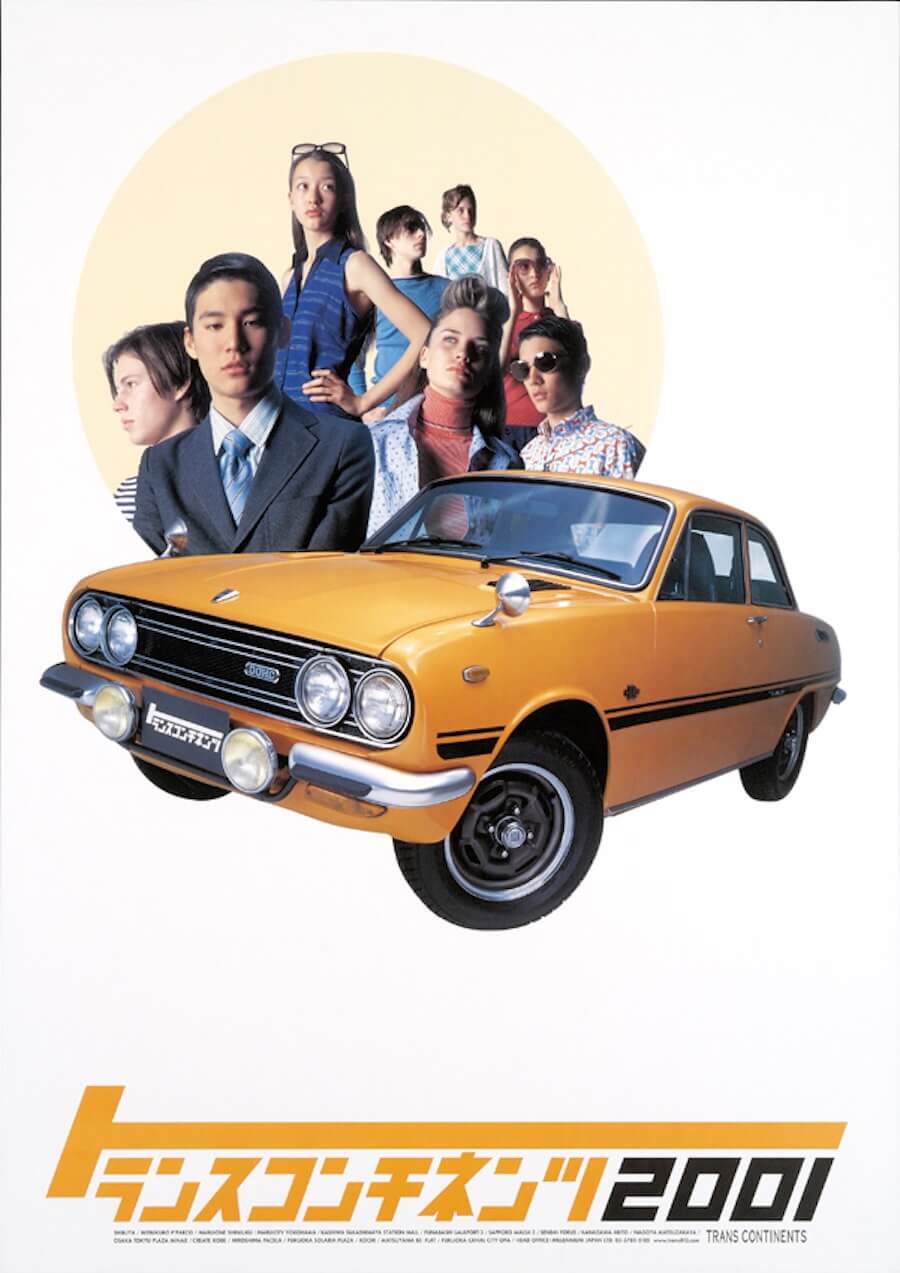

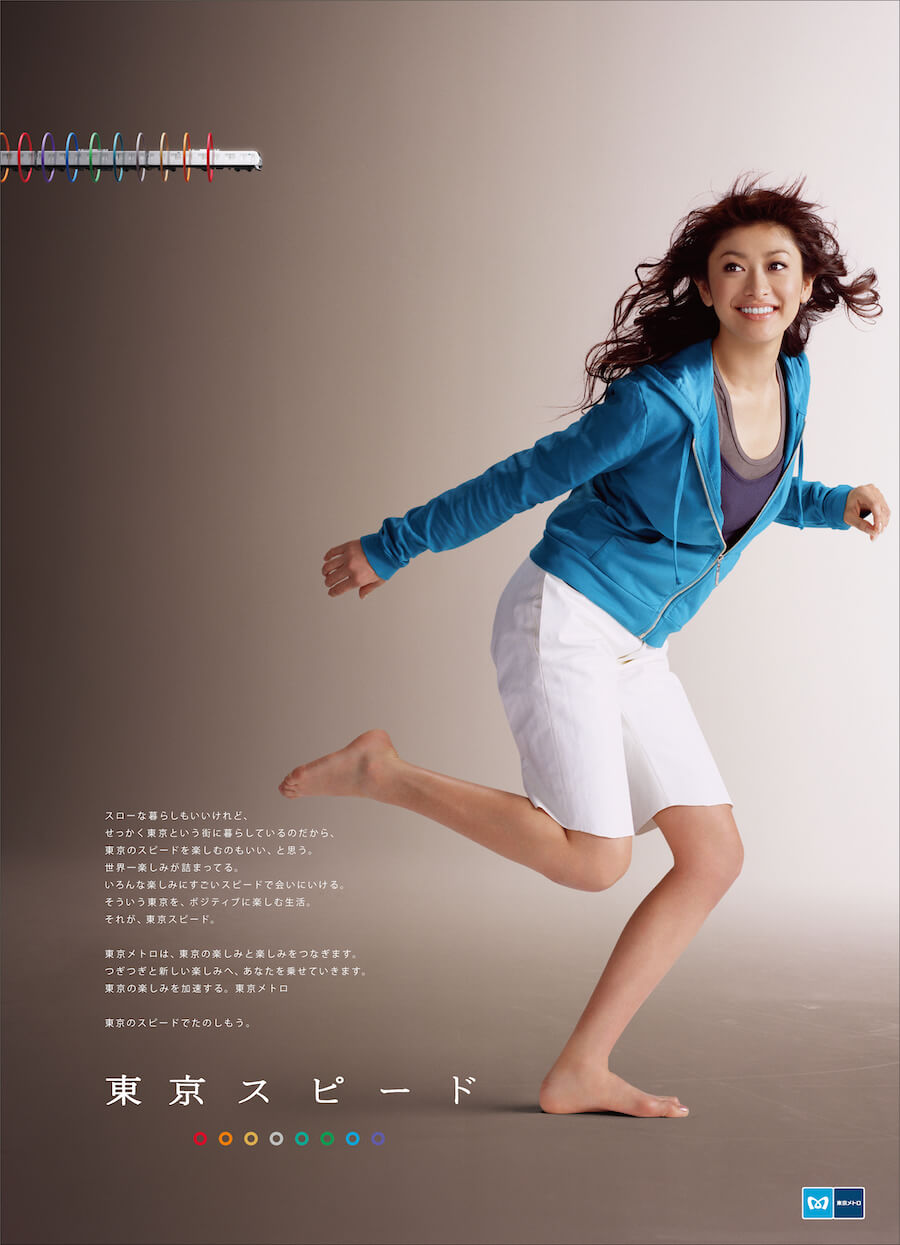

渋谷時代に手がけた主な作品。

渋谷時代に手がけた主な作品。

鎌倉・葉山時代以降、ローカルとのつながりのなかで手がけた作品。

鎌倉・葉山時代以降、ローカルとのつながりのなかで手がけた作品。

―― 渋谷から離れて、鎌倉に移って。そのなかで、土地になじんでいったターニングポイントはあるんですか?

零士郎さん 最初に住んだ家は海から近い場所でしたが、お昼には洗濯物を取り込まないと、午後は海からの風に変わるから、洗濯物がベタベタになるんです。

それを知ったとき、何だか嬉しくなっちゃって(笑)。

だって、東京じゃあ風向きを意識するなんてことは皆無でしたから。自然とつながってる感覚というか、都会で育った人間にはまったくない感覚で。

「ああ、こういうことか」って思ったんです。

―― 何気ないんだけど、そういう場面って覚えてますよね。

零士郎さん すごくよく覚えてる(笑)。

―― もともと、オルタナティブな視点って持っていたんですか?

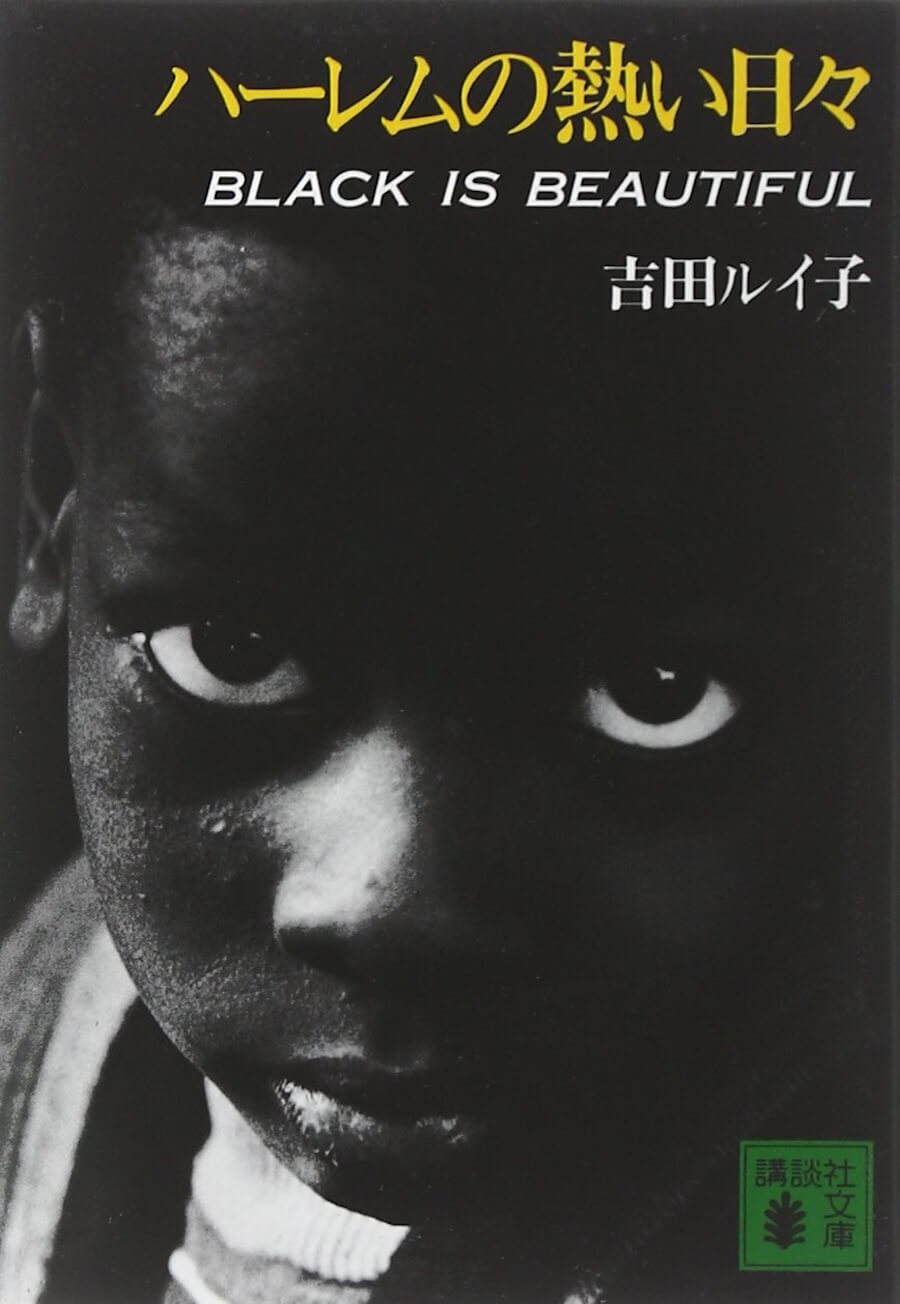

零士郎さん 高校生くらいの頃から環境問題とか社会問題に興味が湧きはじめて、最初に出会った社会問題系の本が、フォトジャーナリストである吉田ルイ子さんの『ハーレムの熱い日々』というエッセイでした。

黒人の男の子の白黒写真が表紙ですごくカッコよくて、ジャケ買いみたいな感じだったんですけど、読んでみたら、公民権運動とかアメリカの黒人社会の実情を知って。

それまで無条件的に大好きだったアメリカという国の影の部分を知るきっかけとなりましたね。

―― アメリカへの興味はいつ頃から?

零士郎さん 小学生の頃、8歳年上の姉がアメリカの大学へ留学していて、たまに帰国する時にくれたお土産が大学のスウェットや鉛筆、ノートや雑誌、派手なパッケージのお菓子とか、見るもの見るものすべてたまらなくかっこよくて。

中学生になってからも邦楽にはまったく興味が湧かなくて、英語もわからないのにいつも米軍放送を聞いていたり、もう部屋の壁いっぱいにアメリカ的なものを貼りまくって、もうアメリカ人になりたいと思ってました(笑)。

―― アメリカ大好き少年が、その後成長し……。

零士郎さん 大学に入って間もない頃だから18歳かな? 友達と夜遊びをして歩いて帰る途中、(青山の)キラー通りにあったアメリカン・アンティーク屋の前を通りがかったら、アルバイト募集の張り紙が貼ってあって。

「これ、大庭にぴったりだよ」って友人にも言われて、バイトさせてもらうことになったんです。憧れの物に囲まれて、買い付けでアメリカへ連れていってもらって……。

―― まだ大学生ですよね? バイト始めて、いきなりアメリカに行けたんですか?

零士郎さん はい。他に男のスタッフがいなかったのもあって、割と頻繁に行かせてもらってました。

いわゆる観光旅行とは違って経費節約しなくてはならないので、治安の悪い、ちょっと危険なエリアに泊まったり。いまとなっては味わい深い思い出です。

移動で何にもない荒野のなかの一直線を走っていていると、眠くなってしまうことが多いんですけど、路肩に停めて休んだりしたら「Jap!」って白人に撃たれてしまうんじゃないかと本気でビビっていて、死ぬ気で頑張って運転したりしてました。

吉田ルイ子さんや本多勝一さんのルポや、映画「Easy Rider」を見ていた影響でしょうかね(笑)。

アメリカってまだ歴史の浅い国なので、ヨーロッパのような歴史がある、いわゆるアンティークはないんです。

買い付けていた物も1940年代から1970年くらいのせいぜい数十年ほど前に大量生産されたものが多かったですが、それでも彼らにとってはアンティークなんです。

当時、生活に余裕のない多くの有色人種は、アンティークなんてものに興味はなくて、基本的に白人の趣向でした。だから、小汚いヒゲ面のアジア人がバイヤーだって言っても信用してもらえず、差別というものを経験しましたね。

―― そんなことがあったんですね。

零士郎さん 「金もってるのか?」とか「カバン置いてけ!」とか、もう露骨に差別されることもあって。

いまでも、自分のなかでそのあたりが歪んでいるというか、白人的な文化を最上とするメンタリズムに嫌悪感があって。世の中の上昇志向って、高級車とか、高級ブランドとか、高級リゾートとか、みんな白人的な文化じゃないですか。それを崇める価値基準が変わらないと、日本は変わらないなって思っていて。

だから、「社会問題」を語っておきながら、外車に乗ったり、輸入ブランド品を身にまとったり、欧米人の論理でつくられた価値基準を崇める風潮を見ると、「結局、何も変わらなくね?」って思います。自分にもそういう部分はたくさんあるので、人に言えた義理ではありませんが(笑)。

―― それって、いまの価値観にもつながってますよね?

零士郎さん 根っこは変わってないですね。まあ、ひねたガキがオッサンになった感じです(笑)。

―― ただ、ライフスタイルとしては変化してきてますね。

零士郎さん そうかもしれませんね。環境問題とか社会問題も、「どんなことが起きたか?」は断片的に知っていたけど、「それがどういうふうに起こったのか?」という背景がつながってきたのは、わりと年を重ねてきてからですよね。

断片的な事象ではなく、「全部がつながってるんだなあ」って思えるようになってきて。

だから、政治に興味がないわけではないし、いまの日本の政治に思いもあるけど、「政治家をアテにするよりも、ミツバチを飼って、畑や田んぼをやることが、世界が変わることにつながるんじゃないのか?」って割と本気で思ったりしています。

吉田ルイ子『ハーレムの熱い日々』

(講談社 1979年)

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000139200

本多勝一さんのルポ

本多勝一「アメリカ合州国」(1970年・朝日新聞社)

Easy Rider

監督:ピーター・フォンダ、主演:デニス・ポッパー制作「イージー・ライダー」(1969年・アメリカ)

「ミツバチを飼って、“畑や田んぼをやることが、世界が変わることにつながるんじゃないのか?”って割と本気で思ったりしますね」

「ミツバチを飼って、“畑や田んぼをやることが、世界が変わることにつながるんじゃないのか?”って割と本気で思ったりしますね」

―― 下山口の田んぼは、いつくらいから始めたんですか?

零士郎さん 2020年かな。コロナ騒動が始まる年でした。

田んぼにはずっと憧れていました。静岡にあった祖父の家が田んぼに囲まれてたので、どじょうとかゲンゴロウを捕まえたり……。虫が大好きだったから、田んぼで遊ぶのが楽しくて。

だから、お米をつくるというより、生き物がたくさん住んでる沼で好きなだけ遊びたい!って感じです(笑)。

―― 零士郎さんと最初に会ったのは、葉山にある真砂(秀朗)さんの棚田でしたよね?

零士郎さん そうそう。まだ鎌倉にいた頃、ちょうど東日本大震災の年だったんですが、蛍が見られるということで友達に案内されて、「すごくいいところだな」と感動してから、毎年のように通ってました。ひょんなきっかけでお手伝いすることになって、長沼さんともご一緒させていただきましたね。

―― なるほど。その後、葉山に引っ越してきて……。

零士郎さん 葉山に引っ越して、挨拶まわりで伺ったご近所さんから、「畑、やりませんか?」とお話しがあって、もちろん即答で「ハイお願いします!」と。それから案内されて、「こことここ、使っていいよって」って言われました。

きょん2 エエッ、引っ越してすぐに?

零士郎さん そう。もともと田んぼだったと聞いたので、「田んぼやっていいですか?」ってお願いしてみたら、「まあ、やれるもんならやってみたら?」って(笑)。ホントにやるとは思ってなかったみたいで(笑)。もうやるっきゃないって、まず鬱蒼とした藪を刈って、竹も伐採して、根っことか取り除いて……。その場所、40年以上耕作放棄地だったんですよ。

―― すごいなあ。いきなり田んぼをやることになったんですね。

零士郎さん 畑くらいはやりたいと思っていたけど、田んぼは真砂さんのところを手伝わせてもらうつもりだったので。

でも、突然やることになったので、「水をどうしよう?」とか、「最悪、山から引っ張って来ればいいだろう」とか、すぐにいろいろと考えはじめましたが……。

まあ、ミツバチでも、田んぼでも、どんなことでも、僕は「とりあえずやってみる」んですよ(笑)。

田んぼの収穫の時期、ご近所の皆さんと一緒に。

撮影:小禄慎一郎

https://www.instagram.com/orokuphotography/

―― ミツバチのほうはいつから?

零士郎さん ミツバチは田んぼよりも前、鎌倉の長谷にいた頃に始めたんですよね。

大学時代の友人が「日本ミツバチのお話会があるんだけど行かない?」って誘ってくれたのがきっかけで。その頃ブラブラしていたし、日本ミツバチと西洋ミツバチの違いもわからないくらいだったから、日本ミツバチって何? 面白そうだなって思って。

―― どんな会だったんですか?

零士郎さん 長崎県の五島列島で養蜂をされていた久志冨士男さんの講演会で、この方は高度成長の時代に農薬散布で島から日本ミツバチがいなくなったのを、ひとりで復活させた方なんです。

ミツバチと心の交流をするみたいなことも話していて、ちょっとスピリチュアルで怪しいんだけど(笑)、そこも含めて話がすごく面白くて。講演の帰りに久志さんの著書と巣箱を買って。

―― いきなり巣箱を? ミツバチを飼いはじめたんですか?

零士郎さん はい。長谷の家の裏が斜面になっていたので、いつも一緒にそこの手入れをしていた隣家のご夫婦に了解をとって、まずそこに置いてみました。

でも、何もせずただ巣箱を置いただけだから、待てど暮らせどミツバチは来てくれなくて。やがて草に埋もれ、忘れ去られ……。最初はそんな感じでした。

―― ちゃんと飼えるようになったのは……。

零士郎さん たまたま知り合った女性が、大仏の近くの山のなかで畑をやっていて。あるとき手伝いに行ったら、日本ミツバチが結構飛んでいたんです。

きょん2 それって、見てわかるんだ。

零士郎さん 意識するようになると、わりと普通にいますよ。

それで、お願いして巣箱を置かせてもらって。ここも斜面の畑だったから、斜面を削って巣箱を乗せる台をつくって、縛って倒れないようにして。

最初にやったときはただ置いただけだったけど、今度はちゃんとやろうと思って、ネットでいろいろと調べました(笑)。

―― 具体的になにか工夫をしたんですか?

零士郎さん 主に匂いつけです。蜜蝋を塗ったり、女王バチのフェロモンを人工的につくった誘引剤を取りつけたりしました。他にも細くいろいろとやれることはありますが……。

―― ああ、それでもすぐには入らなかったんですね。

零士郎さん 自宅の近所だったので、一日に4回くらい見に行ってたんですが、ちっとも蜂は来なくて、2週間くらいしたらまた飽きてきちゃって(笑)。

「ああ、日本ミツバチって難しい!」って畑へ通うことをやめたんですが、それから2ヶ月くらい経ち、「畑でBBQやるからおいで」と誘われて、久しぶりに畑に行ったんです。それでワイワイやっていたんだけど、ふと「そういえば、巣箱はどうなってるかな?」って思って見に行ったら、何と入っていたんです。

ただ、入ってくれたはいいけど、まったく知識がないので、これからどうすればいいのかさっぱりわからなくて。

とりあえず、Facebookで「日本ミツバチ」で検索したところ、安曇野にある「シャロムヒュッテ」という場所で、日本ミツバチの愛好者が日本全国から集まるイベントが近くあるというのを知り、すぐに申し込みました。

それが本当に面白かった。一泊だったんですけど、いままで会ったことのないようなタイプの人たち、聞いたことのないような話を夜遅くまで酒を酌み交わしながらたくさんお聞きして、それでもう開眼しちゃいました(笑)。「これは面白いぞ、どえらいことを知ってしまったぞ」と。

日本ミツバチの世界に入った最初はこんな感じでした。

―― それって、畑の周辺に飛んでいるミツバチが巣箱のなかに入っていったということ?

零士郎さん そうです。西洋ミツバチは女王バチと働きバチのセットを買うんですが、日本ミツバチはそのへんにいる野生のミツバチです。通常は木のうろとか民家の屋根裏などに巣をつくるんです。

巣箱の内側に蜜蝋を塗っておくと、「以前、ここは自分たちの仲間が暮らしていた実績がある場所だな」って思って住処として選ばれやすくなります。

まわりの環境や内部の広さなども含めて、蜂たちに気に入ってもらえれば、自然に入ってくれるんですね。

まず、巣分かれの季節になると、探索蜂っていう物件探しの働きバチが来はじめて、気に入れられると、探索蜂の数が増えてきて……。でも、ある段階でピタって来なくなって「ダメだったのかな?」と思っていると、女王バチを連れてザーッと大勢でやって来る。簡単に言うとそんな感じですね。

―― それから巣をつくるということ?

零士郎さん (写真を見せながら)これは、いま葉山の田んぼの脇に置いている巣箱なんですけど、木の板の下に5ミリぐらいの入口があって、ミツバチはそこから出入りして、天井から何枚かこういう巣房をつくって……。

きょん2 すごい。こんなにブンブン飛んでいるんだ。

零士郎さん これが巣分かれと言って、春にお母さん女王バチが娘女王バチを産むんですよ。

一年に何匹か産むこともあるし、季節的にはこのへんだったら3月半ばから5月にかけて……。人間は子供が育ってくると、子供が住宅ローンを組んで、新しい家を買うけど、ミツバチの世界はお母さんが出ていくんです。

より長く生きる個体に安全で有利な場所を譲って、残りの短い婆ちゃんは危険を犯して外にでる。人間と逆なの。

で、そういう巣分かれしたミツバチたちに次の引っ越し先を選んでもらうため、新しい巣箱をつくって……。

―― いま、巣箱はいくつあるんですか?

零士郎さん 何ヶ所かに分けていて、全部で10群くらいです。家の田んぼには巣箱が3つあるんですが、一昨年、最初の巣分かれがあって、お母さん女王はどこかに行っちゃって、長女の女王バチがそのまま住むようになったんです。

それで、1ヶ月後に孫の女王バチが生まれたので、今度は長女が出ていって、いまは孫がもとの巣箱にいて、長女のほうは別の新しい巣箱に移っていて。

きょん2 それって、同じ敷地内とかでもいいの?

零士郎さん 問題ないですね。巣分かれで出て行った女王バチと働きバチは、近くの木に集まって、新居が見つかるまでビバークするんだけど、うちの畑には梅の木が何本かあって、たいがいそこに留まっているんです。梅の樹皮ってゴツゴツしているから、つかまりやすいみたいで。

―― 仮の宿みたいな?

零士郎さん 女王バチを中心に働きバチが集まって、蜂球という塊をつくるんです。それを網ですくって、巣箱の屋根を外して中へザーッと入れてあげるのを強制捕獲と言うんですが、逃げてしまうことも多いので、僕はできれば自分たちから選んで入居してもらうようにうながしています。

―― 巣箱のなかでミツバチの巣をつくっていく?

零士郎さん はい。女王バチが中に入ると働きバチもゾロゾロとあっという間に入居し、すぐに巣をつくりはじめます。

久志冨士男『ニホンミツバチが日本の農業を救う』(高文研 2009年 *新装版2022年)

https://www.koubunken.co.jp/book/b604328.html

舎爐夢(しゃろむ)ヒュッテ

http://www.ultraman.gr.jp/shalom

日本ミツバチ

日本ミツバチ

西洋ミツバチ

西洋ミツバチ

写真を見せながら

春、零士郎さんのつくった巣箱に集まる日本ミツバチ。葉山・下山口にて。

春、零士郎さんのつくった巣箱に集まる日本ミツバチ。葉山・下山口にて。

蜂球

蜂球。スズメバチと戦うため、熱殺蜂球をつくることも。

―― よくスズメバチが怖いって話を聞きますが……。

零士郎さん スズメバチにもいろんな種類があって、代表的なものでは、時期的にもう少しするとキイロスズメバチが、お盆の前くらいになるとオオスズメバチが現れます。

オオスズメバチのおっかなさは、他のスズメバチとレベルが違います。体が大きいのはもちろん、色はヴィヴィッドオレンジと黒で、まるでプラモデルみたい。羽音も重低音、もう本能的に恐怖を感じちゃうんですね。

実際、オオススメバチが来たら、ミツバチたちは巣に閉じ籠ってしまいます。巣門(巣箱の入り口)が小さいから中へは入れないんだけど、大きな顎でガリガリかじって食い破ろうとしているのを見かけますね。

きょん2 それって、みんな逃げたくなるよね。

零士郎さん キイロスズメバチぐらいだったら戦うんです。オオスズメバチより小さいから、彼女たちは巣のなかに侵入できるけど、熱で返り討ちに遭うことになります。

―― 熱で? どういうこと?

零士郎さん ミツバチは変温動物なので体温はないんだけど、熱殺蜂球といって、一匹一匹が胸の筋肉を振動させて全体で熱を出し、その熱で殺しちゃうんですよ。

たとえば、ちょっと泣かせる話なんですが……、スズメバチが侵入してきたら、もう余命の短い老いた働きバチが特攻部隊になって、最初に数匹が食い殺されるんです。

で、その隙に残りのハチたちが一瞬で群がって、押しくらまんじゅうしながら熱を上げていく。スズメバチが死ぬ温度のほうが5度ぐらい低いから、もう必死になって。

干からびた死骸が巣のまわりによく落っこちているのは、こうした戦闘の結果です。

―― すごい。外でもやるんですか?

零士郎さん 外でも球になっているのをよく見ますね。それはわりと日常的な営みなんです。

ただ、熱を出した働きバチたちも無傷なわけではなく、高温にさらされた中心部のハチは後遺症を負うらしく、そういうやつらが次の特攻部隊になっていくんですね。

ミツバチを見ていて思ったのは、生きることと死ぬことの境がないんだな。と。死を恐れない、かといって死を美化することもないし、成功哲学なんてない。

ただ自分たちの子孫、DNAを残すということだけに生きている。「それと比べたら、俺たち人類って何だかなあ……」って、すごく思うわけです。

きょん2 まさに個が全体なんだ。

零士郎さん 本当にその通りです。だから、それを見せつけられた時は本当に鳥肌が立ちました。(こうした光景を)すべての人類が見たほうがいいと思う(笑)。

―― なんだか想像を超える話ばっかりですね。

零士郎さん この間、友達が教えてくれた某国営放送局のアーカイブスでミツバチの特集番組を見たんですが、これが結構ヤバくて(笑)。特に印象の残ったのが巣づくりで……。

巣の原料になる蜜蝋が働きバチの身体から出てくることは知っていたけれど、(胴体を指しながら)このシマシマの隙間からビヨーンって出てくるのを初めて見て。

その蜜蝋を口に入れて、巣をつくっていくんですが、巣箱をバーって開けると、働きバチたちみんなが手をつないで、数珠つなぎみたいになっているんです。

何だろうなと思っていたんですが、(番組によると)どうやらそうすることで巣の寸法を測ってるらしいんですよ。

―― そうやって巣をつくっている?

零士郎さん そうらしいです。話は変わりますけど、ミツバチの巣って蜜がたまっていると重たくて、採蜜の作業をするときは結構テンパるんですが、そういう時のこっちの感情って、ミツバチたちにも伝わっている気がします。

だから、深呼吸して、心を穏やかに。彼女たちが少し怒ってるなと思ったら手を休めて、お互いにクールダウンしてから作業を再開すると、攻撃してこないことが多いです。

きょん2 そういう感覚がわかるんですか?

零士郎さん 羽音でわかります。ミツバチの羽音は彼女たちの感情表現だと思うんです。

怒っているときの羽音って、「なんだよあんた!」みたいな感じがあるし(笑)。巣全体で「敵機来襲! 敵機来襲~!」ってシマリング(警告音)を出したりもします。

それが鳴りはじめたら「怒ってるな」ってわかるから、手を休めて様子を見る感じですかね。逆に、穏やかな時の羽音はかわいらしい感じがするんです。

きょん2 ウェルカムって言ってることもあるの?

零士郎さん それはわからないな。だって、採蜜って自分たちが食べるためのものを持っていかれるわけだから、ウェルカムじゃないよね。「エーッ、まじですか」みたいな(笑)。

―― ミツバチの巣にはどうやって蜜がたまっていく?

零士郎さん ミツバチの巣って、巣箱の天井からつくりはじめて、だんだん下に伸びていくので、下のほうが新しい。そこに女王バチが卵を産んでいくんです。

それで、上のほうにあるかつて子育てをしてた部屋が、貯蜜エリアになっていて、そこに蜜がたまっていく。

―― 巣がだんだん大きくなっていくってこと?

零士郎さん (重箱式巣箱の写真を見せながら)一番下に入口の扉があって、ミツバチたちは下から入って、天井から巣をつくりはじめて、1段、2段、3段って伸びていくんです。

それで、巣が底につっかえないように様子を見ながら、下に増段して空間を増やしていく。

これを繰り返しながら5段くらいになった頃、上から一段取って、蜜をもらうって感じですね。だいたい春の巣分かれが終わった後とか、秋口なんですけど。

きょん2 巣って下に伸びていくんだね。

零士郎さん そう。ミツバチの数と巣箱の空間を適正に保つように調整し、その副産物として蜜をもらう。そうするとうまくいくことが多いですね。

ただ、重くて簡単には持ち上がらない。蜜がいっぱいついたのは30キロぐらいあるから。

―― そんなに重いんだ。箱からどうやって外すんですか?

零士郎さん 段と段の間にナイフを入れたり、ワイヤーで切ったりして取り出すんです。僕は、ケーキづくりで使うステンレスのスパチュラが好きなんで、主にそれを使ってます。

オオスズメバチ

オオスズメバチ

オオスズメバチ

オオスズメバチ

重箱式巣箱の写真を見せながら

バームづくりの一コマ。

バームづくりの一コマ。

完成したキャンドル。

完成したキャンドル。

自家採取したニホンミツバチの蜜蝋と、蜜蝋でつくったバーム。

自家採取したニホンミツバチの蜜蝋と、蜜蝋でつくったバーム。

できあがったハチミツは瓶詰めに。

できあがったハチミツは瓶詰めに。

―― そのとった巣のかたまりからハチミツが採れるんですよね?

零士郎さん そうそう。ハチミツができる過程から話すと、まず花の蜜を働きバチが胃のなかに入れる。蜜を入れるための胃なので、蜜胃って呼ばれていて……。

―― みつい(蜜胃)さん(笑)。

零士郎さん そう(笑)。その蜜胃さんに蜜を入れて巣に戻ってくると、巣には蜜を回収する働きバチがいて。口移しで蜜を受け取って部屋まで運んでいくと、今度はそれを受け取って、貯蔵係のミツバチが待っているんですよ。

そうやって複数のミツバチの体内を通り、酵素が加わったものを、僕らはハチミツとしていただいているんです。要は、花の蜜そのものじゃないということです。

―― 貯蔵した段階でハチミツになっている?

零士郎さん いや、まず巣のなかで空気が循環するよう、羽を使ってサーキュレーターみたいに風をまわして、運んできた蜜の水分を飛ばしていくんです。それで、糖度が70〜80パーセントくらいになったら、蜜蝋で蓋をする。

だから、水分が多い状態のを採蜜すると、発酵してきます。泡が立って瓶から吹き出したりして見た目はあまりよくないんだけど、これが絶品なんです。

きょん2 すごい、どんな味がするの?

零士郎さん 超フルーティーでエレガント。聞くところによると、いろんな病気にも効くらしい。

―― ローヤルゼリーとかとはまた違う?

零士郎さん ローヤルゼリーは、次期女王バチにあたえられる特別食料ですよね。ハチの巣のなかに王台という特別な部屋があって、女王バチの幼虫はここでローヤルゼリーというベビーフードを食べながら育てられるんです。

ローヤルゼリー、蜜蝋、もちろんハチミツもそうですが、ミツバチの体内で生成されるものになります。

―― 女王バチのために、わざわざつくってるんですね。あと、プロポリスもよく知られているけど……。

零士郎さん プロポリスは、ミツバチが集めた樹液に唾液を混ぜたもので、巣の入り口や隙間に塗って、外敵や雑菌の侵入を防ぐ抗菌作用がよく知られていますね。

じつは僕の親がブラジルに海外赴任していた時期があって、ブラジルってプロポリスが有名なんですが、40年前のプロポリスが封を開けないまま、いまも家にいくつもあります。

昔のものなんだけど、絶対腐らない。ハチミツも蜜蝋も、色は劣化することはあっても腐らないんですよ。

―― いやあ、すごい。ミツバチが生み出すものって、人にとっても文字通りのスーパーフードなんですね。

零士郎さん そう言えば、先日、田植えを手伝いに来てくれたアラスカの友達が、「アラスカにハチミツだけを食べて160歳まで生きてる人がいる」っていう話をしていました(笑)。

―― もしかしたら、それもあるかもしれない?

零士郎さん まあ、ハチミツだけっていうのは飽きると思うけど(笑)。でも、いろんな人が「ミツバチを飼ったらいい」って言ってるのは、ハチを通して自然とのつき合い方も生活スタイルも、いろいろといい方向に変わっていくからじゃないかな。

健康にもとてもいいわけだし、(もっとハチのことを)意識してほしいなとは思いますね。

―― ミツバチから学べることって、本当に多いですね。

零士郎さん そもそも、働きバチの寿命って、1ヶ月か2ヶ月くらいしかなくて。生まれたての新人は巣の掃除から始まって、巣の増改築とか、エアレーションとかいろいろやって、慣れてきたら子どもの世話をして。

それで、人間で言うと40歳くらいでようやく外まわり(=蜜や花粉を集める)を担当するようになるんですが、若いからって軽くみられるわけじゃなく、若い働きバチのほうがより大切にされているんです。より余命の長い個体により安全な役割を与えることで、種の存続をうながすっていう合理的な生存戦略をとっています。

―― 人の社会と逆みたいな……。

零士郎さん そうそう。人間はなぜか年長者のほうを大事にするけど、若い人がいないと滅びちゃうでしょう?

もちろん、老人も大事にしないとだけど、いままさに多くの先進国は少子高齢化で子どもが減っているわけで、もしかしたら人類はもう消えてなくなる段階なのかもしれない。

―― 人と自然の共生みたいなことがよく言われてるけど……。

零士郎さん 子どもの頃は「人間って公害を生んだり、環境を破壊したり、本当に余計なことばっかりしてる。地球のガン細胞みたいだ」って思っていたけど……。

そういう人間だって自然の一部で、人間の行いのどこが良いとか悪いとか一概に言えないし、そもそも善悪なんてないって、ミツバチを見ていたらよくわかるんですよ。

―― 確かに、善悪って絶対のものではないですよね。

零士郎さん 日本ミツバチって野生の生き物でしょう? その野生の生き物の巣箱を、僕が電動ドリルとかで組み立てて、ホームセンターで買ったネジでとめて……(笑)。

そうやって人工的につくったものに入ってもらっているじゃないですか。どこまでが自然でどこからが人工か、その境界にすごく興味があるし、面白いところかなって。

自然をコントロールして、服従させるというのが欧米人の感覚なんだけど、「じゃあ、僕ら日本人はどうなのか?」っていうことも 日本ミツバチは教えてくれている。

田んぼもそうだけど、自然を観察して、癖とか特性を学んで、「じゃあ、ここだけ手を出してみよう」って、その手の出し方が適正だったら、それは人間が生態系に入り込んだ、参加したっていうことなんだなと思うんです。

―― その見極めが大事ですね。微妙なこともあるし。

零士郎さん でも、それって感覚じゃないですか。一回わかってしまったら、あとは芋づる式に進んでいく。だから、何かのきっかけで「これだ」って思えたらしめたもので、そのセンスって、他のことにどんどんつながっていく。

―― なにかひとつがわかれば、自然とつながっていける。

零士郎さん そう。日本ミツバチのおかげでね。

絵に描いたようなナチュラルライフを送っていなくても、長髪束ねてヒゲを生やして、麻の服着て太鼓叩いてなくても、自然に参加できる(笑)。

―― 形から入っていかなくてもいいんですね(笑)。

零士郎さん たとえば、倒れそうな木とか、手入れをしたほうがいい木ってあるでしょう? 自然保護を謳う人のなかには「なんで木を切るんだ、自然破壊だ」って言うかもしれない。

でも、自然のなかに参加するっていうことは、自然をそのままにしておくことではなく、手を入れたりすることも含まれているって思うんです。

いわゆる里山と呼ばれる場所がそうであると思います。

―― なるほど。自然を守ると言いながら、自分と自然を分けてしまっているのかも。

零士郎さん 西洋ミツバチと日本ミツバチって、おなじミツバチでも、飼うことの意味合いは全然違うと感じてます。

―― 西洋ミツバチと日本ミツバチ、おなじミツバチだけど……。

零士郎さん 西洋ミツバチは野生ではありません。ニワトリとかウシ、豚も野生じゃないですけど、基本放し飼いはないです。人為的にエサを与えるわけです。

ただ、西洋ミツバチは野生ではないけれども、放し飼いなわけ。法律的には、畜産なんですけどね。

―― ああ、ウシやニワトリとおなじなんですね。

零士郎さん もともと生態系にいなかったものを外から連れてきて、放し飼いにするから、在来生物のエサになる蜜源を奪ってしまう。しかも、ものすごい大喰漢なわけです。

下手したら日本ミツバチの百倍は集めるから、養蜂家は西洋ミツバチを選びます。日本ミツバチだと商売として成り立たない。

江戸時代までは日本ミツバチしかいなかったから、そのハチミツは地位の高い人の薬だったり趣向品だったわけですが、いまはそんな時代でもないし、売る必要だって必ずしもない。

できる人はどんどんやればいいと思いますね。

―― 商売にこだわらなければ、誰もで飼えるわけですね。

零士郎さん もちろん、基本的な生態を勉強したり、環境を調べたり近隣への配慮をすることは必要ですけど、別に失敗してもいいし、失敗こそがいろいろ教えてくれるから、臆することはないです。

みんな、始める前から正解を求めて、「これで大丈夫ですか?」って聞いてくるけど、本とか人から教えてもらったことって、すべては当てはまらないんですよ。

地域差もあるだろうし、個体差もある。そういう一つのロジックに当てはまりきらないわけだから、とりあえずやってみる。失敗が一番の先生になるから、失敗しながら学べばいい。

きょん2 いまの時期、ミツバチの仕事は落ち着いたの?

零士郎さん そうですね、このあいだ二つの巣箱を同時にやって。遅ればせながら、昨日田植えをしたんですよ。今年は水が枯れちゃったりとかいろいろあったけど、一応、田んぼが終わったから、6月は海の家のバイトですね。

―― 海の家を建ててるんですか?

零士郎さん そう、大工さん。とはいっても、ホント素人仕事ですよ。海の家だから許されてる感じで(笑)。

―― 建築科に進んだ頃の思いと少しつながっているのかな? 今日は忙しいなかありがとうございました。

零士郎さん いやいや、僕も楽しかったです。今度は田んぼのほうに遊びに来てください。

―― 次のタイミングは現地集合ですね。

零士郎さん はい、ありがとうございました。

パートナーの有紀さんは、「楚白」という屋号で服づくりを続けている。

パートナーの有紀さんは、「楚白」という屋号で服づくりを続けている。

https://www.instagram.com/sohaku_yuki/

現在、「風と森」の前田朋英さんを招き、「里山講座」を開いている。

https://www.instagram.com/kazeto.mori_homestead/