葉山の対話 2023ー2025 19

葉山の対話 2023ー2025 19

秋本圭介さん Keisuke Akimoto

秋本圭介

1989年、神奈川県藤沢市生まれ。3人の娘の父。2012年より、葉山町役場に勤務。環境部下水道課に配属されて以来、一貫して下水道事業に携わり、地域インフラを支える現場での実践を重ねる。2021年、国土交通省・下水道部下水道企画課に出向。現在は、官民連携・共同事業化、DX(デジタル・トランスフォーメーション)、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みなど、多岐にわたるテーマに挑戦中。自治体の枠を越えた連携による、インフラや行政サービスの「広域化・共同化」を目指し、三浦半島を視野に入れた持続可能な地域づくりを模索している。

収録:2025年2月6日 @葉山浄化センター

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @葉山浄化センター

―― 秋本さんは、葉山町役場に入って、最初からずっとこの部署だったんですよね?

秋本さん そうです、ずっと下水道課ですね。

―― どういう経緯で? 希望されていたんでしたっけ?

秋本さん 最初の希望は、役場に入庁する前、おめでた婚というか、学生結婚していたので、志望動機を書く際、子ども育成課を希望していたんです。どんな内容かも知らず、ただ子どもがいるからというだけの理由だったんですが(笑)。

―― そこをアピールポイントにして。

秋本さん そうです。ただ、ある意味アピール失敗で。いま思うと、(下水道事業に配属されて)のめり込むきっかけをいただけたことに感謝していますね。

―― 最初、下水道課と聞いてどんな印象でした?

秋本さん 最初はやっぱり皆さんと一緒で、下水道=臭い、汚いというイメージがあったので、「そこに何の仕事があるんだろう?」という感覚でしたね。

下水処理場とかは思い浮かびましたが、公務員という立場で下水道で何をするのか、まったくわからない。同期が配属された都市計画課とか福祉課とか町民健康課って、なんとなく読んで字のごとくイメージできるじゃないですか。そのなかで自分が配属された課は、未知という状態でしたね。ただ、不安感よりもワクワクする気持ちが、不思議と強かったです。

―― 実際、どんなことをされているんですか?

秋本さん 当時の上司、自分が入った時の下水課長が、最初に「下水道課は小さな役場だから」と言われたんですが、時間が経てば経つほど、それが実感できます。

つまり、(一つの課のなかで)お金の入りもあれば出もある。工事もあるし、住民対応もある。事務作業もあれば、国関連の事業も、新規案件もある……。

役場で一つ一つの課がやっていることを、下水道課にいれば全部経験できるので、自分に合っているなと感じましたし、あまり凝り固まらずにやれた気がします。

―― 自分で動いて、自分で形にしていくという、みずから裁量できる範囲が広いんですね。

秋本さん そうですね。入って最初の現場見学で上司の人たちに案内してもらったとき、「この仕事ってとても面白いな」って思えたんですよね。

あと、一番大きいのは、自分は人との交流が好きなんですよ。10年経ったいまだからわかるんですけど、他の部署に比べて、他の自治体との連携が圧倒的に多い。下水道って迷惑施設なので、結構、同じことで悩んでいるんですよね。

―― ああ、悩みが共有できる素地があると。

秋本さん そうです。だから、入って数年の早い段階で、県内の下水道関係者と大きな処理場に見学に行ったり、国が企画した勉強会などで東京に行って、全国の若手職員たちと交流したり……。同じ立場、同じ感覚を持った方との交流が、早々に取れたのはかなり大きかったなと思います。

あとは、入って10年目、2021年に、国土交通省に一年間出向をさせてもらったことも大きな分岐点になりました。この一年があったから、いまこうやっていろんな分野の方とおつきあいできているのかなと感じます。

―― 一年間の出向で世界が広がったんですね。

秋本さん はい。葉山で下水道の仕事の面白さはわかっていたんですけど、やっぱり役場のなかだけで育ってきている分、閉鎖的な思考だったと強く感じました。

必要最低限の情報だけ外に出して、それ以外は中で整えておきましょうみたいな風潮に違和感をおぼえ、もう少し外に発散したいなと思っているなかでの出向だったので……。

それこそ仕事のやり方から、タイムマネジメント、考え方……、すべてが180度変わりました。葉山に戻って来て、得たことを加速度的に動かしている感じですね。

きょん2 国交省って、誰でも行けるものなの?

秋本さん じつは町村の職員では、自分が全国で初なんです。基本的には、政令指定都市とか中核市以上が対象なんですよ。

―― それがどういう経緯で?

秋本さん いろいろな背景があると思うのですが、ひとつはもともと葉山町の下水道課が国と積極的に連携し、パイプを持っていたことがあったと思います。

あとは、個人の取り組みとして、(葉山町の)下山口地区にある下水道の整備を官民連携でやってきたのですが、これが全国で3番目の事例だったんですね。

国のモデル事業として実施しながら、下水道協会が発行している専門誌に記事を何度か寄稿したり、目にとめていただく機会があったことが大きかったのかもしれません。

(国交省の上司に)「こうした実績もあるから十分やれると思いますよ」とおっしゃっていただいて、「ぜひ行ってみたいです!」って即答させていただいた感じですね。

国土交通省に一年間出向

国土交通省の水管理・国土保全局下水道部下水道企画課に配属。

公共インフラの一つである下水道は国交省の所管。実際の整備・運営は、市町村の自治体が主体になっている。

下山口地区にある下水道の整備

2018年、下山口地区の管渠整備事業を、設計から施工までを一括発注することで効率化を図る「DB(Design-Build)方式」で実施。この結果、整備エリアが大幅に拡大した。

「下水道協会誌」(日本下水道協会・刊)

http://www.gesuidou.jp

―― (秋本さんを知るきっかけとなった)加藤さんとは、出向の間はお会いしてなかったんですよね?

秋本さん そうですね。もちろん、お名前は存じ上げていましたが、葉山に戻って、官民連携をさらに進めていくになかで、ある方に紹介していただいたんです。

―― 国交省時代の加藤さんは、下水道のネガティブなイメージをどう塗り替えられるか? 「ビストロ下水道」と呼ばれる広報プロモーションを、国規模でやっておられましたよね。

秋本さん そうです。加藤さんの発想力、行動力など、どれをとっても一流で、出会えたことが私にとって大きな財産になっています。

当時から若手をつなぐ「下水道場」というネットワークに参加しているんですが、これも加藤さんがが創設したと聞いています。40歳以下の下水道経験者であれば誰でも参加でき、みんなでワークショップや勉強会をやったり……、国交省に出向する前からずっと参加してきたんですが、(出向後は)運営側としてこの場に関わるようになったんです。

そうしたらより一層面白くなって、交流も一気に進んで。

―― 出向以前と何が違ったんですか?

秋本さん 普段、神奈川県内にいると、県主催の勉強会にはなかなか参加できないんですよ。

基本的に政令都市が対象になるからなんですが、国のそういうネットワークに行かせてもらえると、隣の席に横浜市の人がいたり、福岡市の人がいたりとか、大阪市の人がいたり……、そういう交流が加速的に進んでいくんですね。

大きい自治体は、国外でも下水道事業を推進しているので、いろんな事例が入ってきて知見が広がり、それをいまはどう活かしていくかを日々考えているところですね。

―― 加藤さんは飄々としていて、人当たりがすごくいい方ですけど、発想はすごく斬新で。広報戦略にとどまらず、とても柔軟に活動されていた印象があります。

秋本さん 当時、国土交通省のなかに下水道事業調整官というポストがあって、下水道行政のすべてに関わる重要なポジションなんですが、加藤さんはそこに長くいらっしゃったんです。

自分が出向した時は、本田康秀さんという方が調整官だったんですが(現在、大臣官房参事官)、本当にスペシャルな存在で、本田さんのもとで働くことができ、新しい発見の連続でした。

本当に鍛錬、鍛錬……という毎日で、自分にとってすべてが刺激的で、すごく面白かったです。

―― 調整官って、その名の通り……。

秋本さん そうです。まさにメディアとか人事とか、国会対応とか、災害対応とか……、本当に何もかも知っていないと対応できないポジションなんですね。

東日本大震災のときも、(調整官だった)加藤さんは一番最初に現地に行かれて、インフラの復旧から人道支援まで、全部やられていたと聞いています。

―― いわゆる〝官〟のイメージとだいぶ違いますよね?

秋本さん いま思うとすごく恥ずかしいんですが、自分自身、国に対して結構高飛車なイメージだったんですよ。特に町村から初めての出向だったので、舐められちゃいけない。絶対バカにしてくるんだろうって思っていたら、まったくそんなことはなくて、本当にびっくりしました(笑)。

「これから小規模の下水道の支援をもっと深めたいから、町村の秋本君の意見を会議に入れてくれないか」みたいなことを普通におっしゃっていただいたり、立場にとらわれず、意見交換も活発にさせていただきました。

―― 下水道のセクション全体が、そういう空気だった?

秋本さん 国の事業のなかで、唯一、国直轄の事業がないのが下水道なんですね。国営の下水道は存在しないので、国の下水道分野の人たちって、自治体だったり、住民の皆さんだったり、人や地域に思いを持っている人が多いんだと思います。

だから、人を動かす感覚に長けておられて、皆さん、「下水道でつながっていきましょう」「下水道って、ネットワークですよね」っていう感覚を持ち合わせた方たちだったので、本当に風通しが良かったんですよね。

しかも、名だたるキャリアの方ばかりなんですが、むちゃくちゃ優しくて、頭が良くて。勝ち負けじゃないですけど、絶対に勝てないと3日くらいでわかりました(笑)。

―― そんな世界があるんですね。何も知らずに入ったら、かなりカルチャーショックを受けますね。

秋本さん だから、いろいろなスキルを盗もうと思って。この一年間で学んだことをどれだけ葉山に持ち帰れるか? とにかく吸収、吸収ということに意識を切り替えました。

実際、「国の印象ってどうだった?」って聞かれて、「めっちゃ偉そうにしてると思ってましたが、全然違ってびっくりしました」って正直に答えたら、みんな笑っていましたね。

―― こういう話って、あまり知られてないですよね。

秋本さん 自分が行ったポストがたまたま良かったのかもしれないですけど、本当に勉強になりました。より一層下水道の仕事の楽しさが感じられるようになったし、メディアとの関わり方とか、人との関わり方とかも学ばせていただいて。

―― いまの仕事にどんなところが活きていますか?

秋本さん 一つは、やっていることの見せ方ですよね。いままでの通り一辺倒の説明会はやめたほうがいいかなとか、決定事項だけを伝えるスタイルは改めて、まさに対話がいいんじゃないかとか、かなり意識するようになりました。

―― 下水道って地味なイメージもあったんですが、じつはそうでもないんですよね。

秋本さん はい。国も自治体も、いろんな面白い取り組みをやっていますよね。先日も国主催の勉強会があったんですが、何をやっているかというと広報戦略なんですよ。

下水道を使ってどんなことをやっているのか? 全国の優良事例を集めて、該当する自治体の人たちが登壇して、プレゼンして、パネルディスカッションをやって……。

連携する相手も地域住民だったり、学生だったり、企業だったり、農家さんだったり多岐にわたっているんですけど、オープンである点が共通していて。

自治体が外に向かってしっかりアクションを起こしつつ、受け皿にもなっているのを見て、葉山でもこうした活動をやっていかないとって、つくづく感じました。

―― 今回の対話を通してつながった人たちが集まるだけでも、新しい循環が始まる気がしています。

秋本さん いやあ、本当にそうですよね。

―― ここにみんな集めて対話しませんか?

秋本さん いいですね。ぜひやりましょう。

―― オープンな場をつくって、いろんな人とマッチングしていくだけでだいぶ変わりそうですよね。

秋本さん はい、本当に変わると思いますね。

加藤裕之さん

国交省を経て、現在は東京大学大学院特任教授として、下水道システムイノベーション研究室に所属。

https://www.envssil.t.u-tokyo.ac.jp

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z1304_00281.html

もともと加藤さんを取材するご縁があり、「ビストロ下水道」の取り組みを知ったのが最初でした。秋本さんのような方がまさか葉山にいるとは……。(長沼)

ビストロ下水道

国土交通省が展開した下水道広報プロジェクト。加藤さんが名付け、処理水や下水熱、汚泥を資源として活用し、野菜や魚などを育てる取り組みを展開。

https://www.gk-p.jp/activity/bistro下水道/

下水道場

自治体の若手職員が全国から集まり、学びと交流を深めるネットワーク。下水道を単なるインフラではなく、未来に誇れる世界ブランドとして育てていくことを目指している。

国の事業のなかで、唯一、国直轄の事業がないのが下水道

下水道は、生活に直結する地域密着型のインフラ。都市計画と一体で進められてきたため、戦後一貫して自治体の所管。住民や地域と接する機会が多く、国は制度・補助金・技術基準を担い、広域の課題は県や流域下水道で補完している。

やっていることの見せ方

2024年、町制百周年に合わせ、累計1000万部を突破、小学生に大人気の「うんこドリル」シリーズと葉山町がコラボ。冊子「うんこドリル 下水道」が完成した。

https://unkogakuen.com/collaboration

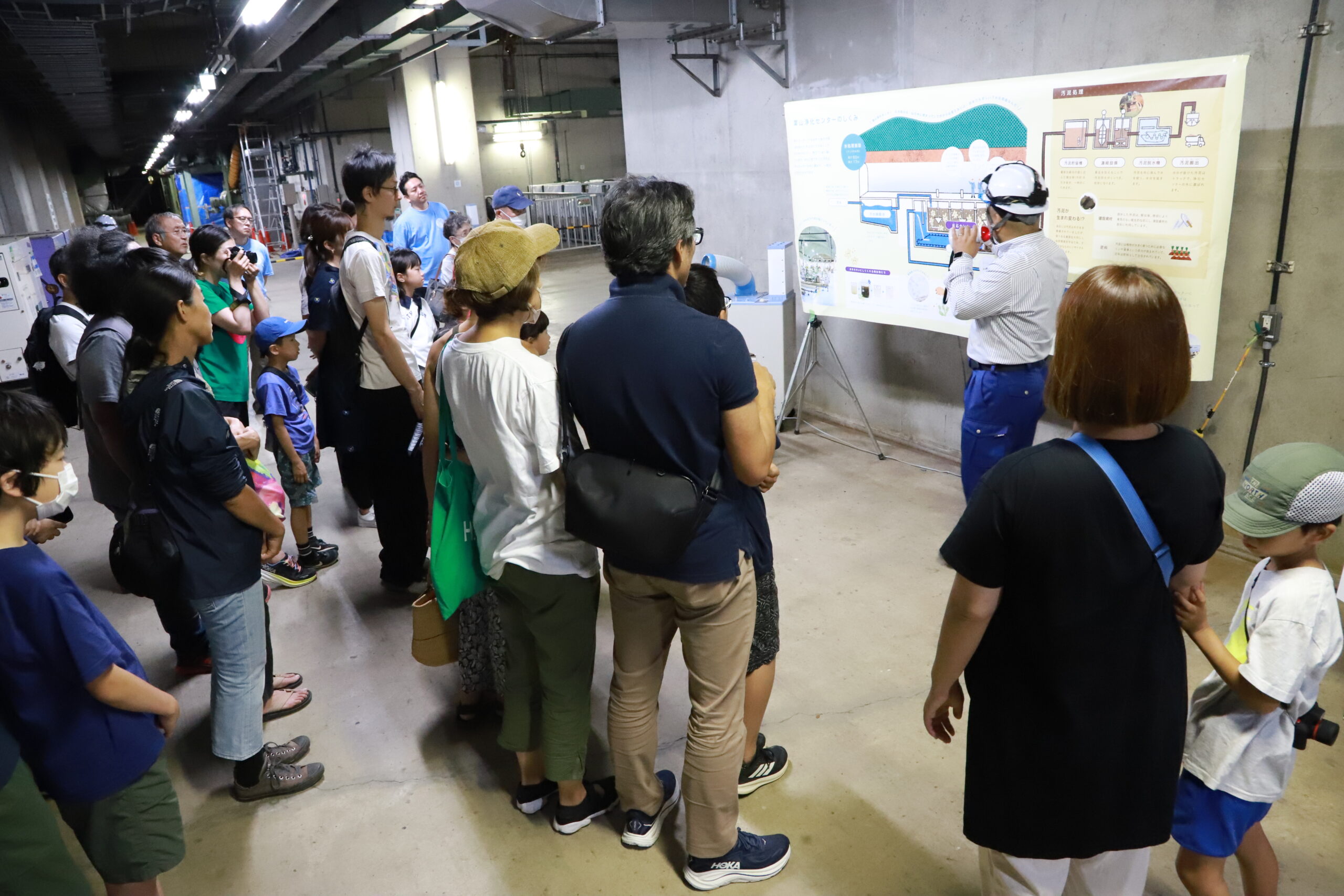

定期的に企画されている浄化センターの見学会(40ページ)では、うんこドリルをはじめ、さまざまなグッズがおみやげに。

町制百周年を機に、公募により、下水道のマンホールのデザインも一新。浄化センター入口には、「うんこドリル」バージョンの、ユニークなマンホールも飾られている。

―― そろそろこちら(浄化センター)のことも聞いていきたいのですが、どんなところに特徴があるんでしょう? かなり珍しい施設だと聞いているんですが……。

秋本さん そうですね。大きく3点あると思っていまして……。

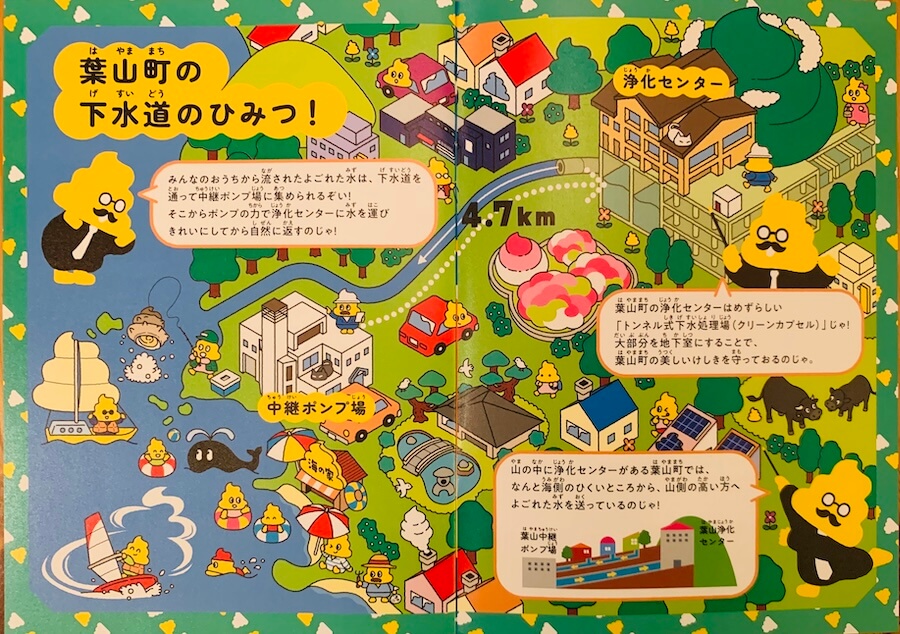

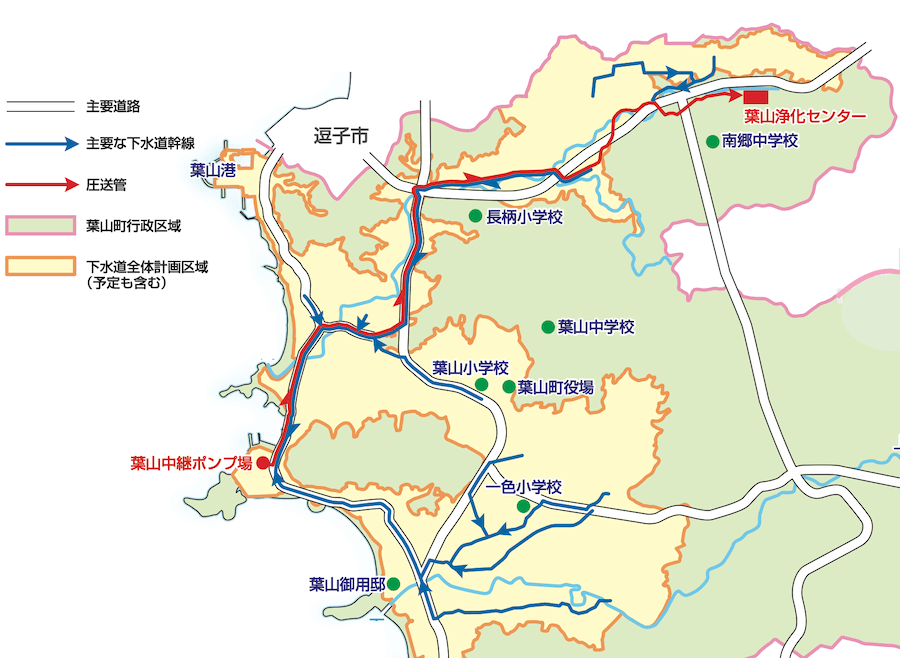

1つ目は、海側の中継ポンプ場にまず汚水を集め、浄化センターのある山側まで4.7キロという長距離を圧送している点ですね。これは、全国的にもかなり珍しいです。

2つ目は、トンネル式処理場といって、処理施設が屋外に出ていない点です。通常の下水処理場って、施設が場外に出てしまっているので、近隣の住民からは「家のまわりにつくらないで」というご意見が多いですよね。

臭気もあって、迷惑施設と呼ばれることもあるのですが、葉山は山のなかに施設を入れているので、臭気対策にもなり、海辺の景観が変わることもありません。

3つ目は、1つ目と共通しているんですけど、浄化センターに自然流下で汚水が入ってこないという点です。

中継ポンプ場からの圧送が9割、あとは葉山ステーションの隣にマンホールポンプがあって、イートピア団地と葉桜団地の汚水は、そこから送られてくるんです。

―― このシステムに何か課題はありますか?

秋本さん 先ほど言った通り、葉山の下水の処理場は電気への依存が非常に高いので、電気というインフラが消耗してしまったとき、なかなか対応がしきれない面があります。

中継ポンプ場とこの浄化センターは、停電してしまうと何もできません。非常用の自家発電も設けてはいるんですが、停電時のリスクについてはかなり大きいと認識しています。

―― 通常、下水処理場は海沿いに多いですよね? 山側に施設を置いたのは、やはり景観対策が大きかったんですか?

秋本さん たしかに景観に配慮した面があったと思いますが、海側の処理場にも津波のリスクなどがあり、山側にあることのメリットが語られることも少なくありません。ですから、山側に処理場をつくる判断は間違っていなかったと思います。

―― いま、具体的に進めたいことってありますか?

秋本さん いま、自分が大きく舵取りをしているのは、やはり民間との連携ですね。町の職員だけでは限界があるので、官民連携に力を入れて、システムの維持管理からリスク管理まで長期的に協働していけたらと考えています。

たとえば、大雨や台風などで下水施設が停電してしまった場合、先ほど話した自家発電で電気を供給し、皆さんの生活に影響がないようにすることがひとつ。

ただ、それでは対処しきれないという時は、各地点にあるマンホールから汚水を汲み出す必要があるんですね。

その場合、下水道課でバキューム車を持っているわけではないので民間の業者さんに連絡するわけですが、それだと1時間、2時間とかかってしまいます。

―― この時間を短縮するために、民間との連携を強化する?

秋本さん そうです。住民の方たちに安心感を与えるのは、解決するまでの時間の目安を伝えることだと思うんです。

これまでだと、状況を確認はできても、どのくらいで対応できるかまで読めず、先が見えないまま何時間も過ぎてしまうことも結構あったと思うんですね。

まずそこを変えたい。「あと何時間で復旧できるので、それまで下水の使用を止めてもらえませんか」といったことを具体的にお伝えできるよう、民間と協働して、KPIのような目標値が出せるようにしたいと思っているんです。

―― 正確な情報を迅速に伝えていただけると、安心できますね。

秋本さん いまも「こういう状況が発生しています」という情報は伝えていると思いますが、住民の皆さんが知りたのは「いつまでにどうなるか?」ですよね。

たとえば、一日で回復するなら、トイレを我慢しようと思えるかもしれないですけど、何日も続く場合、別のところへ移動しようとか、いろいろと考えますよね。

―― そうした状況に対応するための官民連携なんですね。

秋本さん はい。こうしたリスク管理もそうですし、事前の点検などももっとフレキシブルに対応することで、住民の皆さんの生活へのリスクを減らしていきたい。

いま、こうした住民、まち、民間がつながった下水道事業を進めるべく、それこそ国全体の先進事例として、どんどん走っているところなんです。

葉山浄化センター

葉山の暮らしを地下で支える浄化センターの下水設備。天候悪化や事故に備え、24時間体制で葉山の下水インフラ全体がモニター監視されている。

海沿いの中継ポンプ場と山側の浄化センターが4.7キロもの圧送管でつながっている。上は「うんこドリル 下水道」より。

KPI

Key Performance Indicator

組織や事業の目標を達成するために設定する「重要業績評価指標」

―― 今後の構想として、どんなことを考えておられますか?

秋本さん インフラというのは、下水道や上水道だけじゃなく、電気、ガスもありますが、官がやっている下水道と上水道以外、通信はNTT、電気は東京電力、ガスは東京ガスと、どれも民間企業が担っているじゃないですか。

住民の皆さんから見れば、どれも同じインフラであるわけですから、窓口がバラバラなのはおかしいと思っていて。いま、ライフラインを持っているどうしでインフラの連携を組めないか? 模索しはじめているところなんです。

―― すごいですね。具体的にどんな連携を?

秋本さん たとえば、家を建てたとき、水道、下水、電気、ガス、通信の開始をそれぞれに連絡しないといけないですよね? これって、まさに縦割りじゃないですか。

それぞれの分野はもちろん違いますが、葉山町というまちの単位で全部一緒にやってしまう、インフラの共有化を進めていく計画をまさにいまスタートしています。

つまり、葉山町の道路の下にあるものは、全部ここに任せられますという、そういう一本化ですね。それがいま目指す、究極の住民サービスだと思っているんです。

―― 葉山という3万人規模の自治体で雛型がつくれたら、全国に広まっていきやすいかもしれないですね。

秋本さん 経営はそれぞれ別々でいいと思うんですが、なんらかトラブルが起こったときの対応って、ひとつにまとまっていたほうがいいと思うんです。

それぞれに電話するのは本当に大変ですし、たらい回しされることにもなりかねないですから。

もちろん、いまの体制のまま一本化するのは難しいでしょうから、それぞれが出資しあって会社をつくり、そこを窓口にするのが理想だなって構想しています。

―― かなりスケールの大きな話ですが、前例はあるんですか?

秋本さん 加藤さんの紹介で知ったのですが、秋田県が音頭を取って、県内の自治体すべてが出資するかたちで「ONE・AQITA」という民間企業をつくられたんですよ。

下水道分野が対象ですが、秋田県は人口減少のスピードが全国一で、施設の老朽化も進み、自治体の職員だけで体制を維持するのが難しくなっていたと聞いていて。

―― なるほど。そうした背景もあって……。

秋本さん そうです。県内の自治体、民間企業がひとつになって下水インフラに関する事業を展開して、住民サービスを維持・向上させていくことを目指しているんだと思います。

加藤さんに誘われて視察に同行させていただくので、ここでの知見も葉山に活かしてきたいですね。

―― いやあ、すごい。こういう話を聞くと、秋本さんの構想も現実味を感じます。

秋本さん 自分としては、行政という枠組みにとらわれず、官と民がつながり、葉山、三浦半島というエリア全体のインフラを共有するような事業を興したいですよね。

夢のように思われるかもしれませんが、そうすることで住民の皆さんの生活によりよいサービスが提供でき、安心が確保できるのではと感じています。

―― 生活のベースは葉山ですけど、生態系でみたら三浦半島が視野に入ってきますよね。

秋本さん おっしゃる通り、地域のインフラという点では半島マネージメントが大事だと思っていて。

特に葉山は、半島の真ん中に位置しているじゃないですか。葉山を起点に下水道のインフラを整え、その先にいろんな分野との連携を広げていきたいと思いますね。

―― 生活、生存に直結しているところから、仕組みをより良いものに変えていくということですね。

秋本さん そうです。下からどんどん変えていく。できることをどんどんと進めていきたいですね。

―― もうひとつ、下水処理システムの周辺の環境への影響についてはどうとらえていますか?

秋本さん 葉山は山側に施設があるため、この浄化センターで処理された排水はまず森戸川の源流に流され、長いプロセスをたどって海に注がれていきます。

排水というとあまりいいイメージはありませんが、施設内で十分に浄化されますし、海側の施設に比べると二重三重に浄化されていくため、じつはとても綺麗なんです。

―― なるほど。全国的に見ても?

秋本さん すごく綺麗ですね。排水基準が国で決まっていて、海辺の処理場が排水を海に流す場合、CODという化学物質の量が基準値になっています。

ただ、川に流す場合はこのCODではなく、BODという生物の酸素量が基準になるんですね。

神奈川県の基準では、河口近くにある森戸橋で計測したBODが5以下でなければならず、排水の基準としては、これってとてつもなく綺麗な状態なんです。

綺麗すぎて、逆に栄養がないくらいなんですね。

―― なるほど、そこまで綺麗だとは思いませんでした。

秋本さん ただ、海に栄養が十分に行き届かないことで、生態系への影響は少なからずあるのかもしれません。

うちはまだ関われてはいないんですが、葉山アマモ協議会がやっているブルーカーボンの活動ってご存知ですか? 本来、下水処理場って海側にあるから、他の自治体ではこうした活動に下水道関係者が関わっていることが結構あるんです。そのわかりやすい例が、九州の有明海苔ですね。

―― ああ、佐賀市では下水施設の処理水を海苔の養殖に使って、富栄養化を図っているんですよね。

秋本さん はい。海苔もブルーカーボンの一つなんですが、海中で育ちやすい適正値がわかっているので、(処理水の)放流基準に上下限があるんです。

瀬戸内海でも別の基準があって、こちらも上下限が決まっているんですが、いまのうちの基準だと(BODが)5以下なので、上限に縛りがあるわけです。

そうすると富栄養化が進まず、海産物が育たないということが想定できると思うんですね。

―― 佐賀市は、下水の汚泥を微生物処理で有機肥料化して、農業指導も進めていますよね。

秋本さん そうです、本当そうです。じつは葉山の下水汚泥にも、農業に必要な栄養のうち、カリは量が少ないんですけど、リン、窒素はかなり多いんですよ。

特に窒素分が多いので、海に汚泥由来の栄養を一定量撒いてみるとか、処理場の余っている池で汚泥を使って藻を育成してみるとか、川で藻を増やしてみるとか……。

こうした広い意味でのブルーカーボンというか、水回りの対応は可能だと思うんですよね。

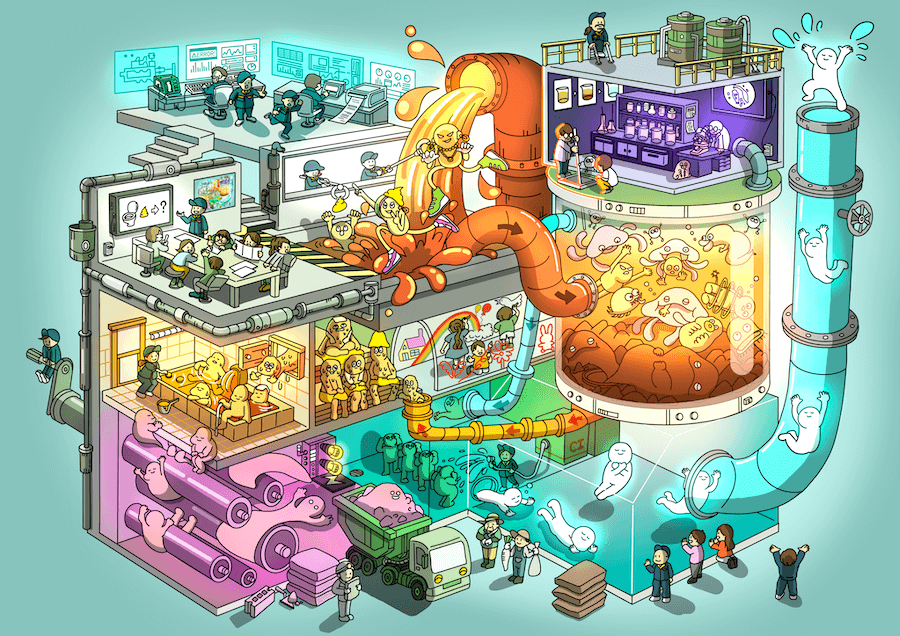

「妄想アーキテクツ」とのコラボで実現した、葉山浄化センターのユニークな全体像=ビジョンピクチャー。

https://mousou-architects.co.jp

COD(化学的酸素要求量:Chemical Oxygen Demand)

水に含まれる有機物を「化学的に分解するために必要な酸素の量」。

BOD(生物化学的酸素要求量:Biochemical Oxygen Demand)

水に含まれる有機物を「微生物が分解するために必要な酸素の量」。

葉山アマモ協議会

https://hitoumi.jp/torikumi/wp/jisseki/1851

下水の汚泥を微生物処理で有機肥料化して

佐賀市では、下水処理過程で生じる汚泥を超高温発酵によって肥料化。「宝の肥料」として、20年以上にわたって農家を支援、高収量・高栄養の農作物を生み出す仕組みづくりを進めている。

佐賀市をはじめ、下水汚泥由来の発酵肥料で育てた農作物は、国交省の主導で「じゅんかん育ち」とネーミングされている。

https://www.water.saga.saga.jp/main/5806.html

―― いろいろと出てきましたね。秋本さんのなかに、他に何か大きなビジョンってありますか?

秋本さん ちょっと夢みたいな話になっちゃうんですけど、国交省に出向していたとき、直属の上司の方から健康をテーマにした面白いアイデアをいただいたことがあるんです。

下水道の使用料って、基本的に入口にあたる水道メーターで測っていますよね? でも、出口管理のほうはどうかというと、技術がなかなか進んでいない面があって。

―― 出口管理というのは?

秋本さん 要は、トイレの排泄にあたる部分ですね。将来、技術面が革新していくことで、一人一人の糞尿から健康診断することも可能になると思うんですね。

たとえば、トイレで排泄するたびに便からデータがとれ、アップルウォッチにその日の健康状態が届くようなシステムも、いずれは実現できるんじゃないか?

その意味では、下水道はいずれ人の健康の領域にもつながっていくと感じています。

―― なるほど、腸内フローラ解析がその場でできるようなイメージですね。将来的にはありえそう。

秋本さん 便を扱っているわけですから、(下水システムが)健康につなげられたら最高ですよね。

自分自身、下水道にこうした付加価値をつけていく構想があるんですが、町役場のなかだけ、下水道課の担当だけで考えていてもなかなか実現はできない。

もっと自分の思いをいろんなところに発信して、下水道というジャンルにとどまらず、「健康というジャンルのなかに下水道があります、ライフラインがあります」と言えるような……、究極はそこを目指したいですね。

―― 加藤さんと最初にお話しした時、「下水処理システムは、人体における『腸』そのものなんだな」って感じたんです。

腸というミクロの世界で起きていることを、社会のインフラとし具現化しているのが下水施設なんだなって。ミクロとマクロがつながったような衝撃があって。

秋本さん まさにその通りです。面白いですね。

―― その時は、まさか地元の葉山に秋本さんのような面白い方がいるとは、想像もしてなかったです(笑)。こうしたつながりを、もっと深めていきたいですね。

秋本さん はい。まず、地域の皆さんと交流していくことが大事なので、広報に力を入れ、浄化センターの見学会なども定期的に続けていきたいと思っています。

あと、役場の自主研究グループという制度をつかって、政策、広報、環境、教育など、各部署の同世代の有志で「葉山人財塾」というグループを立ち上げているんです。

自分としては、こうした仲間たちにそれぞれの分野のハブになってほしいと思っているんですね。

―― すごい。役場内にそんな仲間もいるんですか。

秋本さん 下水道関連のハブは自分がいくらでも受けられるんですけど、それだけでは葉山町は回らないので、新しいことをやりたいメンバーと動きたいですよね。

―― どこかでお会いする機会をつくってほしいですね。

秋本さん もちろん。このメンバーはいつでも呼べますし、僕らも一緒にやっていきたいと思っていますから、ぜひやりたいです。

きょん2 海でゴミ拾いをやっているのも、このメンバーなの?

秋本さん ゴミ拾いは、この10年くらい、このなかの山本さんとやっていますね。もともと飲み会が多かったので、健康になろうぜっていうところから始めて(笑)。

―― 政策課のあきじさんから、その話を聞いて。「下水道ということなら、加藤さんのことも知っているのかな?」と思って、そこからのつながりでしたね。

秋本さん やっぱり、葉山町の規模感と風土だからこそ、できることがあると思うんです。

ここでできたことは横展開しやすいですし、社会の変化にもつなげていけるかもしれません。これからも下水道の新たな価値をずっと探していきたいですね。

―― いやあ、今日はその一端に触れられたような気がします(笑)。ありがとうございました。

秋本さん こちらこそ、ありがとうございました。

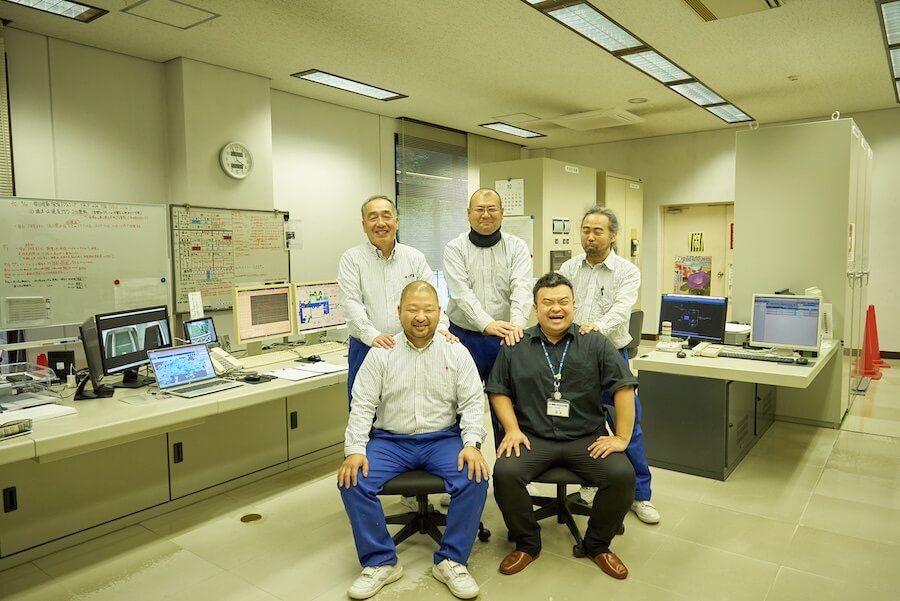

浄化センターのスタッフの皆さんと。若きリーダー・秋本さんを中心に、チームワークもバッチリ。

浄化センターの見学会

葉山町では、浄化センターの見学会を定期開催。2024年には、計4回にわたり、子どもから大人まで150人が参加した。

2025年も開催済み。今後も年4回、開催予定。

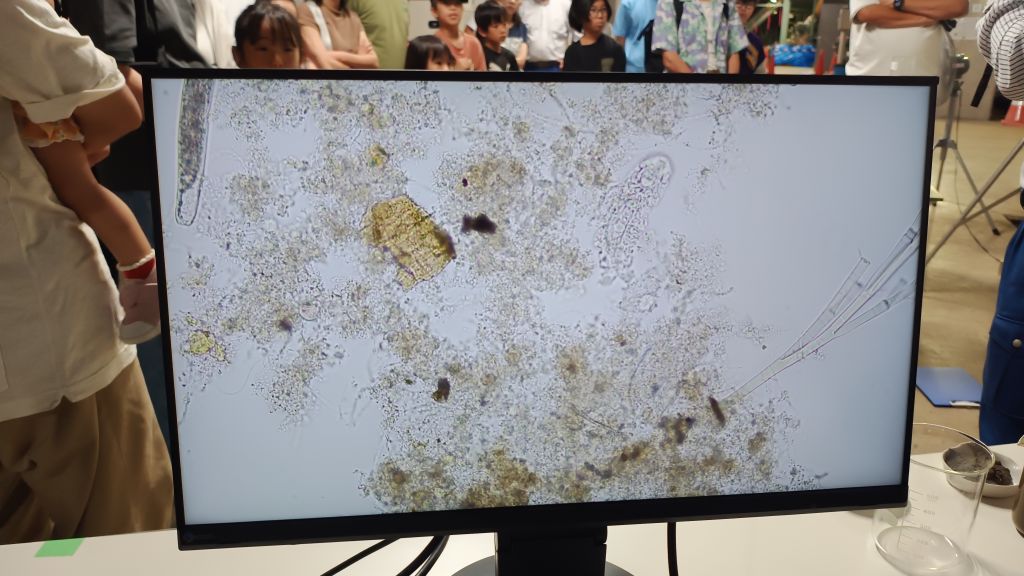

*こちらは、モニターに映ったクマムシ。