葉山の対話 2023ー2025 18

葉山の対話 2023ー2025 18

高田明子さん Akiko Takada

高田明子

NPO法人「葉山環境文化デザイン集団」代表。

東京・吉祥寺生まれ。20代よりファッション、インテリアの分野で経験を積み、インテリアコーディネーターとして、主にバイヤーやコーディネーターの仕事に従事してきた。

都内から葉山に移住して40年あまり。葉山の別荘をはじめとする歴史的建造物の保存や活用、まちの魅力を再発見するツアーなどを企画。葉山の景観を次世代に継承することを目的に、さまざまな形でまちづくり活動に関わってきた。

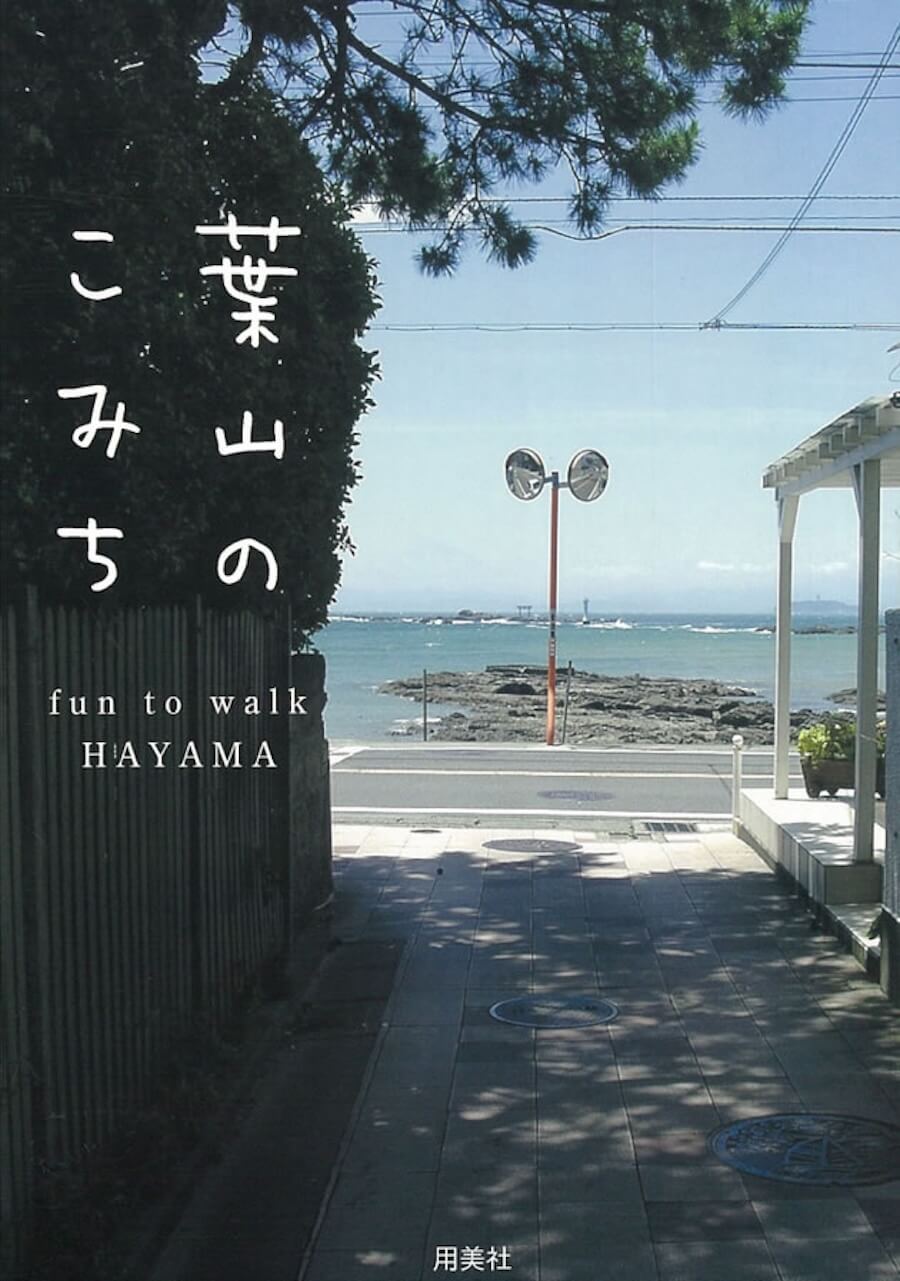

2025年、一般社団法人La Casa Blanca Hayamaの設立に関わり、国登録有形文化財「旧東伏見宮葉山別邸」継承プロジェクトに尽力。現在、2006年に刊行した「葉山のこみち」の新装版を出版するべく、デザイン集団のメンバーと鋭意準備中。

https://www.hayama-design.org

収録:2025年4月29日 @カフェテーロ葉山

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @旧東伏見宮葉山別邸

―― 明子さん、葉山に移住されて40年になるんですよね? 地域に関わりはじめたのは、いつくらいだったんですか?

明子さん 正確には、まず34歳の頃に逗子に移住し、ワンクッション置いたあとに葉山に移住したんです。

当時はまだ東京でハードに仕事していたんですけど、その頃から「地元のことを考えよう」「地域にふれあっていこう」と、さまざまな活動を始めるようになったと思います。

―― 地域の活動の一部だと思いますが、葉山の別荘文化のことも、ずいぶん調べられてますよね?

明子さん 私は、東京の吉祥寺に生まれ育ったんですが、親が毎夏、葉山や大洗などの海沿いの家を借りてくれて。夏になるとそこに従姉妹が集まって、親は休暇を取って交代で子供たちの面倒を見るという暮らし方をしてきたんです。

みんなで一緒に住んで、みんなで一緒にごはんを食べて遊んでということを当たり前のようにしてきたので、それが別荘を意識した最初だったかもしれません。

―― 別荘の暮らしが、原体験としてあったんですね。

明子さん ただ、それは貸し別荘であって、あくまでも地元の人の建物だったりするんですけどね。葉山で実際に暮らすようになってからも、東京で仕事する時間が多かったので、最初はそこまで詳しいわけではありませんでした。

―― 当時、ファッションやインテリアの分野で……。

明子さん はい、主にコーディネーターやバイヤーの仕事をしていて、イタリアにも買い付けによく行っていました。イタリアの街を歩きながら「イタリアと葉山って似ているな」と思ったのも、まちづくりのヒントになりましたね。

―― 時代で言うと1980年代?

明子さん そう。買い付けに行った時、向こうのオフィスって本当に美しくて。バブルが崩壊して、それまでのファッションの仕事を切り替えたいなと感じていたから、もともと好きだったインテリアの方向に進もうとスイッチしたんですね。

―― ファッションとインテリアって、分野は違いますよね?

明子さん 私が最初に携わったのはオフィス空間デザインなんですが、ここは専門家が必要だろうなと思って、(ファッションの仕事をしながら)学びはじめていたんです。

そのタイミングで話が来たから、資格は取れてなかったんですが、受け入れていただけたので。

―― 買い付けでイタリアに行ったのもその時期?

明子さん そうそう。8階建てのビルの全フロアをショールーム化して、家具を揃えて、あとは営業で建築事務所をまわって……、ニューオフィスの時代だったから、外資系を中心に億単位のプロジェクトを何件も抱えて、同時進行させていましたね。

―― そんなことをやっていたんですか。

明子さん そう。私ね、同時進行が得意なの(笑)。

―― 確かに。いまもそこは変わらない気がしますね。

明子さん まあ、そんな経緯でインテリアの世界に入って。その時に、私のファッション時代のお客様で、イタリアに長く住んでらっしゃった方が、書と音楽を合わせたイベントをしたいって相談してこられたんです。

どちらも芸大出身のアーティストで、じつはその音楽のほうに真砂(秀朗)さんが参加されていたんです。

―― エエッ、そうなんですか? その時って、真砂さんとは面識はなかったんですか?

明子さん それがなかったの。(相談された方が) うちのショールームのギャラリーを使わせてとおっしゃるので、コラボしたんですが、そこにひょうたんスピーカーが吊り下げられていて。

どこかで見たことあるなと思ったら、葉山のしゅうせいさんのスピーカーだったんです。葉山芸術祭で見たことはあったけど、誰がつくっているのか知らなくて。

聞いていったら、(芸術祭のメンバーとして)真砂さんや朝山(正和)さんの名前が出てきたんですね。

―― 葉山で出会ったわけではなかったんですね。

明子さん 同じ葉山に住んでいながら、東京で知ったのよ(笑)。それで、芸術祭を手伝うことになって、ボランティアスタッフとして入ったら、ちょうど杉浦(敬彦)さんや山本(勝哉)さんから、朝山さんに世代交代したときだったんです。

この時はじめて杉浦さんと出会って、そこから彼が創立したデザイン集団に入ることになったんです。

―― 葉山環境文化デザイン集団ですね。

明子さん そう。それで週末にまち歩きを始めるようになって、こんなに別荘があって、しかも、どんどん数が減っているということを、歩きながら知っていったんです。

ニューオフィスの時代

1980~90年代、従来の机と棚だけの事務所からデザイン性、快適さを重視したニューオフィスに注目が集まり、大規模な改装が進んだ。

真砂秀朗さん

ネイティブフルート奏者。葉山芸術祭を立ち上げた中心メンバーの一人。葉山在住。

https://www.awa-muse.com

ひょうたんスピーカー

アーティスト・秋元しゅうせいさんが、ひょうたんを素材に制作。

https://www.hayama.shop/home/gourd-speaker/

葉山芸術祭

葉山町を中心に、湘南地域のアーティストの参加、毎年ゴールデンウィークの時期に開催するアートフェスティバル。

https://hayama-artfes.com

朝山正和さん

葉山芸術祭を立ち上げた初期メンバーの一人。葉山町森戸海岸の海の家「OASIS」を運営。

https://www.instagram.com/amasakaz/

葉山環境文化デザイン集団

「葉山に眠っているポテンシャルを見つけだし、リバリューすることで新しい葉山の魅力を創造する」ことを活動の目標として、2001年設立。町民との交流を通し、これからの「葉山のまちのあり方」について考え、提案している。

hthttps://www.hayama-design.org

―― 杉浦さんって、どんな方だったんですか?

明子さん 東大の建築科を出て、建築家として活躍するなかで、生まれ育った名古屋のまちづくりにも関わっていたんだけど、当時は開発、開発で……。

思い描いていたことができなかったこともあって、リタイア後、住まいのあった葉山のまちを良くしよう、別荘文化を残していこうというミッションを持って活動されていました。

―― もう一人の山本さんは、たしか「逗子葉山秋谷新聞」をやっておられた方ですよね?

明子さん 山本さんは、もともと高校の英語の教師をされていた方で、退職後に「逗子葉山秋谷新聞」を立ち上げたんだけど、音楽活動にも深く関わっていて。

クラシック系の音楽鑑賞会を主催したり、福文(葉山福祉文化会館)ができたのは山本さんの活動があったからだと言われるくらい、情熱を傾けていました。

たしか、芸術祭ができる前にアート集団を立ち上げたり、文化に対してもすごく貢献された方です。

―― 明子さんより一世代上、先輩に当たる方々ですね。

明子さん 10歳くらい上だったのかな。当時、私はまだ40代で、現役バリバリだったのよ(笑)。

―― 明子さんは杉浦さんとの出会いから、まちづくりに関わるようになったわけですよね。

明子さん そう。じつは杉浦さんもイタリアのまちづくりに注目していて、「ああいうまちになるといいですね」って、そこで意気投合したところもありますね。

―― 具体的にどんなイメージなんですか?

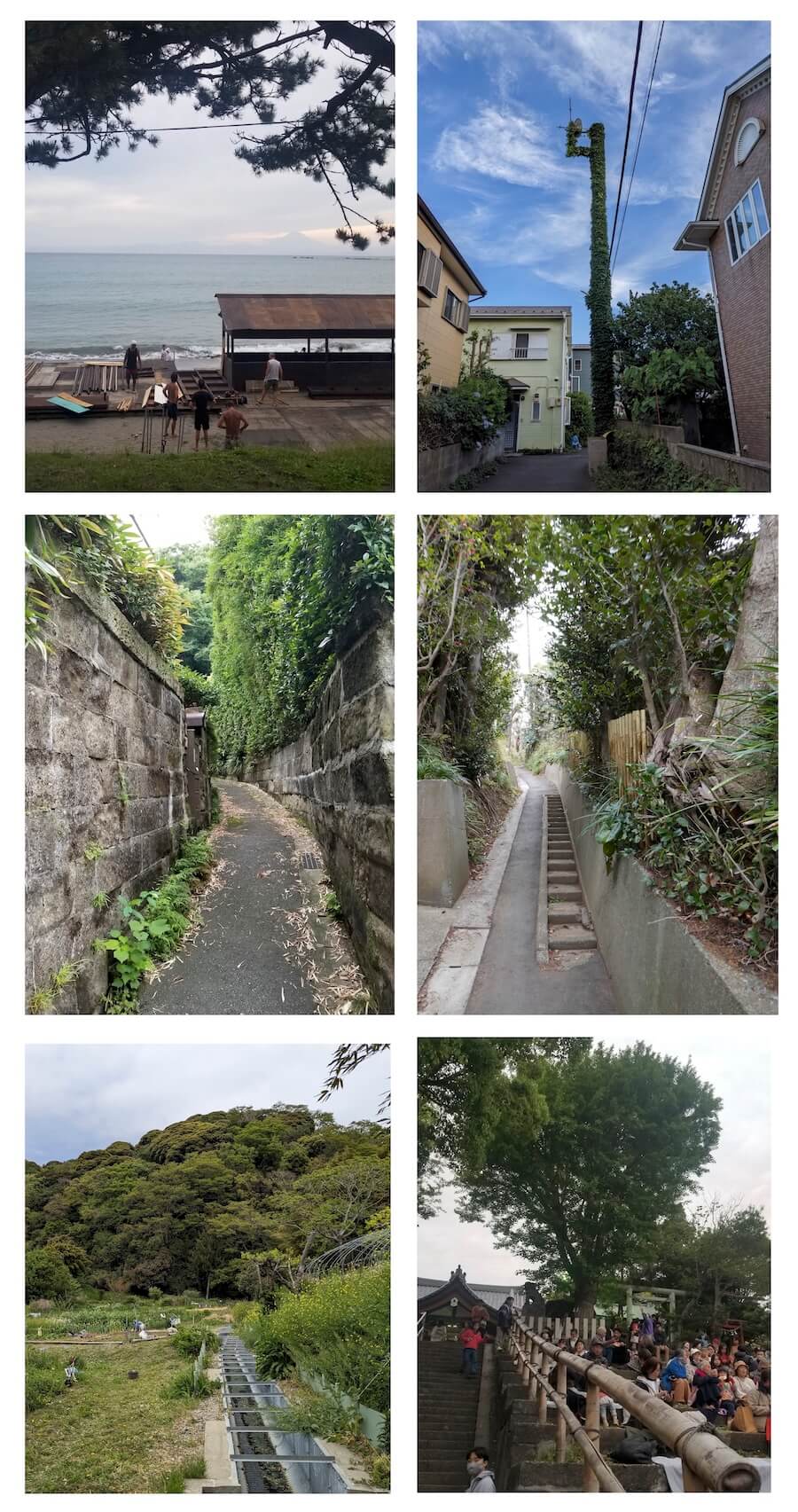

明子さん 私が通っていたのは主に北イタリアで、町が丸ごと世界遺産のビチェンツァという学園都市があって、小さな教会、最古の音楽ホールとともに、小道があって、坂道があって、石畳があって、食材があふれていて……。

この町に一週間滞在した時に、葉山にある佐島石の生垣とか、大谷石を使った建物や歩道とか、すごく似ているなって。本当に大好きな町でしたね。

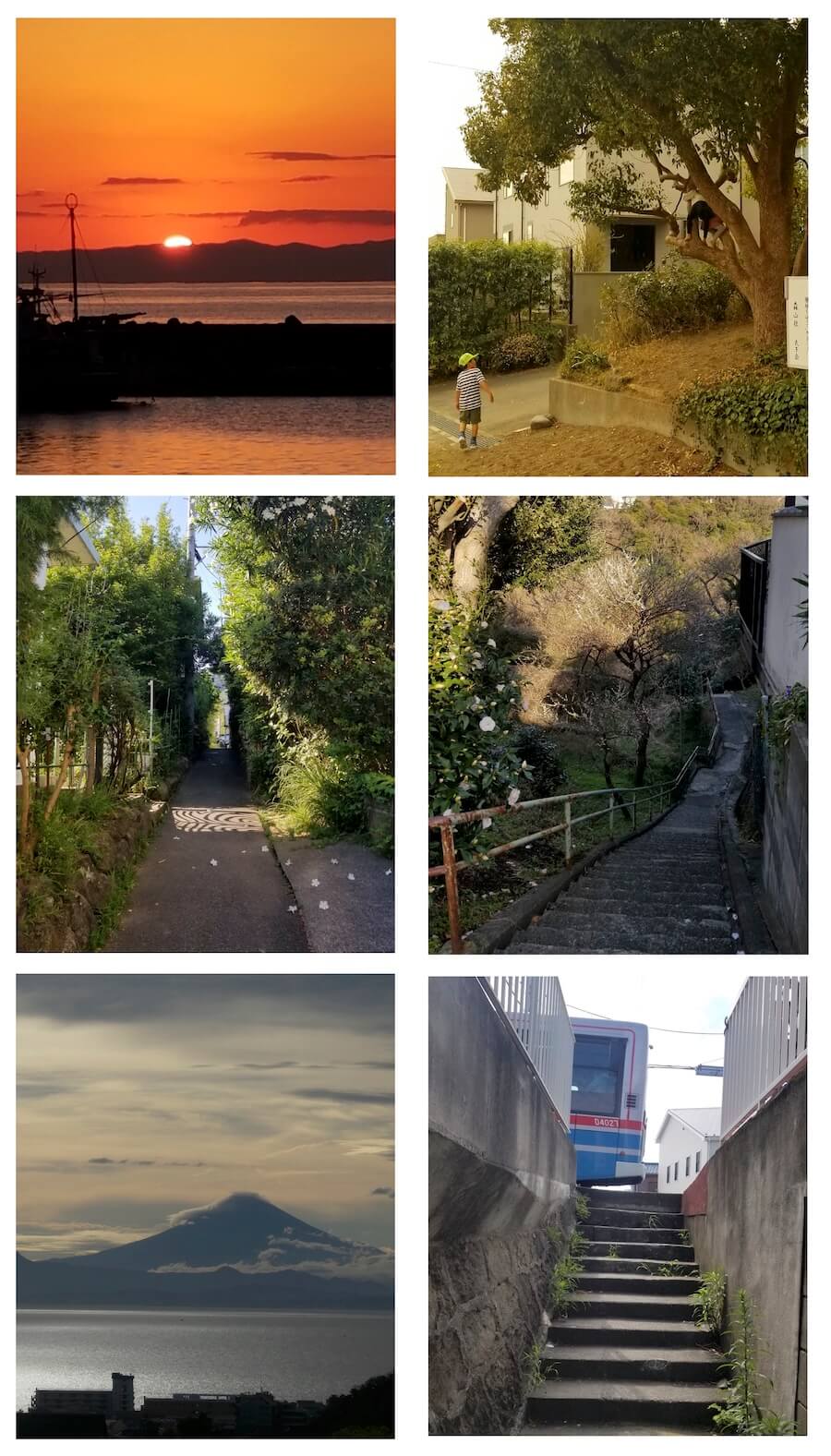

―― 葉山を歩くことで感じられたんですよね。それが「葉山のこみち」の出版につながった?

明子さん そうなのだけど、まち歩きはまず葉山の建物調査から始まっているんです。建物を調査していくと、歴史のある別荘なんかは、小道の奥にドーンと現れるわけ。それってほとんど私道に近いから、みんな知らないんですよね。

―― 建物調査はなぜやろうと思ったんですか?

明子さん もともとは葉山町が提唱した「くれ竹の郷葉山」という構想があって、その部会の活動のなかに歴史的建造物の保全や活用に関する調査、研究の部門があったんです。

杉浦さんたちは、この活動の一環として調査を始めていて、私も発表の場に参加していました。実際に一緒に歩きはじめたのは、発足して半年後くらいかな。

―― 最初は公的な活動からスタートしたんですね。

明子さん そう、町全体で取り組んでいたんです。そこにいろいろ部会があって、プロジェクトが終わった後、建物調査に関わった人たちとつくったのがデザイン集団なんです。

―― デザイン集団の設立はいつくらいなんですか?

明子さん (「くれ竹の郷・葉山」の構想が立ち上がった)2000年から活動していたけど、デザイン集団として登録したのは2001年、だから、25年くらいになるわね。

当時、バブル崩壊して、最盛期に432棟あった別荘が企業の保養所になって、その時は銀行が多かったんですが、リーマショックなどがあってマンションに変わって。

だんだん細分化されて、いまでは40棟ほどしか残っていません。その間に木もどんどん切られ、古い時代の景観がなくなり……、これはまずいなという状況になっていたんです。

いろんな思いを持って葉山に越してきているのに、「このままでは都会と変わらなくなっちゃう」って、そういう危機感があって調査を始めたところがありましたね。

―― なるほど。調査をはじめた背景が見えてきました。

明子さん みんなで建物や小道の写真を撮って、あの頃はフィルムを現像して、焼き増しをするじゃない? 当時、一色にあった事務所にみんなで撮った写真をダーッと並べて、景観ごとに分類していって、それでテーマを決めて……、そうやって最初にできたのが『葉山のこみち』だったんです。

―― そうか、まず『葉山のこみち』の本が生まれたんですね。いやあ、初めて知りました。

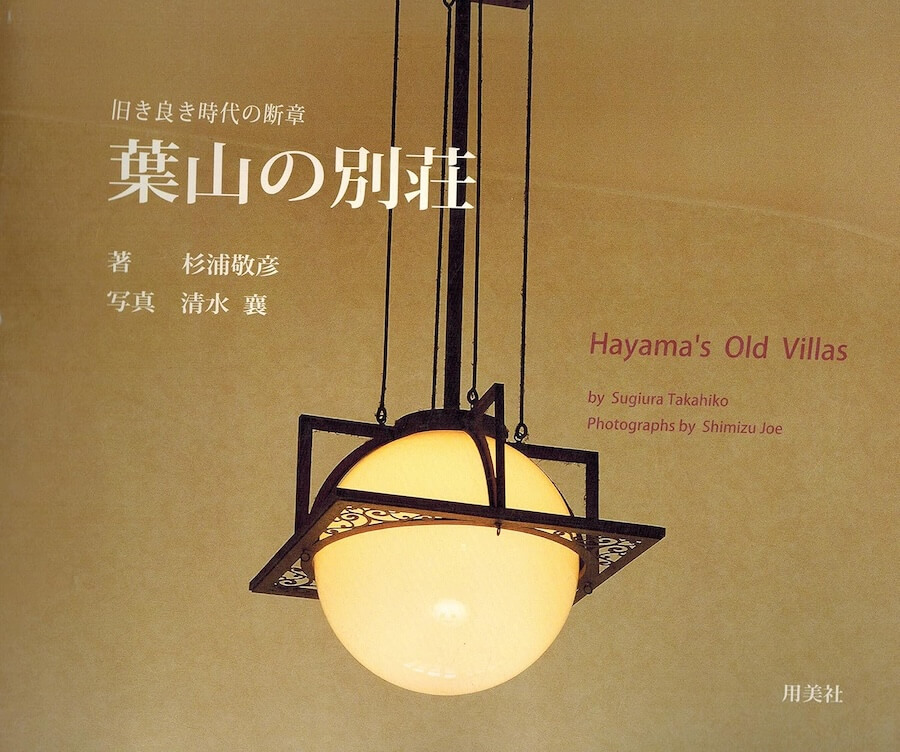

明子さん 2001年から調査を始めて、こみちの本が刊行されたのは2005年かな? その後、2006年に『葉山の別荘』を出して、それぞれの建物にどういう歴史的背景があるのか? どういう人が住んでいたのか? こうした内容をまとめた『葉山の別荘時代』を2007年に出して。

『葉山のこみち』『葉山の別荘』『葉山の別荘時代』と、全部で3冊つくったことが、デザイン集団としての活動のベースになっていった気がしますね。

―― どれも建物調査から始まっているんですね。別荘の調査って、かなり大変だったのでは?

明子さん 戦前からあったと思われるものは全部調査して、そこから大事だと思える建物については杉浦さんが直接オーナーにアタックして、写真撮影や聞き取りをさせてもらったり、私たちも撮影のためにお掃除させてもらったり……。

(本に掲載できたのは)全部で21棟だったかな? でも、その3分の1はもうないですけどね。

―― 寂しいですけど、時代も移り変わっていくんですね。

明子さん でも、こうした調査から葉山というまちの姿が見えてきたところはたくさんありました。

別荘に関しては、その後、湘南エリアの別荘文化を調べる機会もあって、景観的なものも含めて、鵠沼と逗子と葉山の3ヶ所で調べたものを「原風景を活かした町づくり」として、資料にまとめたこともあります。

こうした活動の成果をもとに、これからどういうまちになったら幸せに生きられるか? まちの皆さんと熟成させていって、共有できたらいいなと思っています。

逗子葉山秋谷新聞

故・山本勝哉さんが立ち上げた地域新聞。逗子・葉山・秋谷の文化や暮らしを発信し、住民どうしの交流を深める役割を担った。

北イタリア

ビチェンツァ(Vicenza)

ヴェネト州ビチェンツァ県。ルネサンス期の優れた建築家アンドレーア・パッラーディオが手がけた美しい町並みで知られる。

佐島石の生垣

三浦半島の佐島地区で採れる軽石質凝灰岩。葉山の数々の生垣や石塀に使われている。

大谷石を使った建物や歩道

宇都宮市大谷町で採掘されてきた軽石凝灰岩。葉山の旧加地邸などに用いられてきた(写真は「タウンニュース」より)。

くれ竹の郷葉山

葉山町が2000年に提唱した地域活性化プロジェクト。自然環境の保全や歴史的建造物の活用を柱に、部会ごとに調査・研究を進めた。

最盛期に432棟あった別荘

1889年 葉山村が誕生。横須賀線開通。

1894年 葉山御用邸の造営。

1925年 葉山町が誕生。人口は8252人。

1927年 別荘数396戸に増加。

1934年 別荘数がピークに。487戸。

1967年 葉山マリーナ開港。

1993年 葉山芸術祭スタート。

『町制施行100周年記念誌 葉山』(葉山町)より

葉山のこみち

葉山の別荘

葉山の別荘時代

「葉山のこみち」(2005年)

「葉山のこみち」(2005年)

「葉山の別荘」(2006年)

「葉山の別荘」(2006年)

「葉山の別荘時代」(2007年)

「葉山の別荘時代」(2007年)

―― 建物調査のほかに、どんな活動をされてきたんですか?

明子さん 週末、夜な夜な飲み会をしながら、まちのグランドデザインについて話し合っていました(笑)。

いまの「葉山ステーション」ができる前、商工会の副会長をやっていた方から、「ここがこんなふうに変わるから、絵にしてほしい」ってリクエストされて、それで「こうあったらいいね」って一つ一つ絵を描いていったんです。

―― そういう構想もあったんですね。いまはステーションがあって、スタバがあって、人が結構集まる場になってきていますが、当時、どんな感じだったんですか?

明子さん スズキ屋のプロセスセンターってあるでしょう? あれはもうできていたけど、ガソリンスタンドはまだなくて、あの一帯がお花畑になっていたのね。

昔は、長柄交差点が逗葉新道の終点で、そこまで有料道路が延びていたんですよ。いまも横横の高速とは別に、逗葉新道で100円だけ料金をとっているじゃない?

きょん2 長柄から有料だったの?

明子さん そうそう。そこが無料化されるということで、道路も整備され、樹木も植えられて、もともとほとんど畑だったんだけれど売りに出されて……。

商工会としては、道の駅みたいなイメージがあったと思うんだけど、何か楽しい仕掛けができないかっていうことで、私たちにも相談があったんだと思います。

葉山コロッケの工場を持って行って、その場で揚げるのを見れるようにしようとか、勝手に言いながら(笑)。

―― いろいろと盛り上がっていたんですね。

明子さん あとは、真名瀬の埋め立て地のあたり、せっかく漁港があるんだから、市場をつくって、朝市をはじめて、訪ねてきた人たちがぐるっとめぐって、富士山が見えるところでご飯が食べられるようにしようとか。

長者ヶ崎も、いまの町営駐車場のままではもったいないから、低層のホテルにして、食事を楽しめたり、スパに入れたり……、そういうグラウンドデザインをつくるのにみんな燃えて。

―― ああ、燃えて。

明子さん 本当に楽しかったわよね。(メンバーも)その時がいちばん多かったんじゃないかな。みんな歳とって、杉浦さんも亡くなられて、ずいぶん変わりました。

葉山ステーション

2016年、逗葉新道沿いにオープンした商業施設。

https://www.hayama-station.jp

スズキ屋のプロセスセンター

1902年4月、神奈川県逗子市で創業。1970年に法人化し、現在、逗子、葉山など12店舗を展開。プロセスセンターは物流の拠点。

https://www.suzukiya-inc.jp

葉山コロッケ

老舗「葉山旭屋牛肉店」の名物。葉山牛と国産和牛をブレンド。

http://www.hayama-asahiya.com/

真名瀬の埋め立て地

長者ヶ崎

―― デザイン集団は、葉山の再開発にも関わってきたんですよね?

明子さん 「葉山コンパウンド・ハウジング」って知ってますか? 昭和初期には別荘地で、その後、「音羽楼」っていう老舗の料亭があったところが売りに出されることになって……。

きょん2 森山神社の隣のおしゃれな住宅でしょう?

明子さん そう。もともと音羽楼があったところなんだけど、そこが開発されるということで、(森山神社の)参道まで盛り土をして、海が見えるようにして、駐車場をつくって、鎮守の森の木を全部倒すっていう計画が出てきたわけ。

そうなると、本当に神社から海が見えなくなるし、とんでもないっていう話になって。たまたま参道が町道ということもあって、氏子会が反対してくれたんです。

私たちも頑張って、4000票近くの署名を集めたんですが、それでも業者は建てるって言っていて。結果的に、うちのメンバーのつながりである方に相談したら、その方がすべて買い取ってくださることになったんです。

―― なるほど。そうやって生まれたのがコンパウンド・ハウジングなんですね。

明子さん そう。オーナーのお父様がこの土地をすごく気に入ってくださって。分譲にすると一代目は残すかもしれないけど、2代目以降にどうなるかわからないから、賃貸にして森を守りますということになって、いま、賃貸物件が建っているわけです。

―― いろいろあったんですね。景観を残すというところは、みんなの思いとしてあったわけですよね?

明子さん 葉山って、観光資源があるわけではないし、御用邸もそうだけれども、このあたりは別荘文化で成り立っているでしょう? 他の地域と違うのは別荘ぐらいだから、それを残さないと葉山らしさがなくなる……、そこはみんな一緒です。

私たちとしては、本当は建物も残したかったですけどね。

―― これは、いつのころの話だったんですか?

明子さん 2008年くらいだったかな。

―― その後も、海岸線をコンクリートにする計画が出てきましたよね? 森嵜さんご夫妻と対話したとき、そのあたりの経緯が話題として出てきたんですけど。

明子さん そう、海岸線をずっと遊歩道にするという計画が持ち上がって、それに反対したのが稲垣智子さん・佐藤正治さん夫妻だったり、真砂秀朗さんだったり……。もちろん、私たちもそうでもしたけど、ここでも署名を集めたし、マスコミを巻き込んで活動して、結果的に撤回される形になりました。

―― その後に311の震災が来て。森嵜さんたちの話だと、森山神社の土曜朝市も、その頃に始まったみたいですね。最初は「焚き火マーケット」って呼んでいたみたいですけど。

明子さん そうね。(メンバーの一人)泰さん(春日泰宣さん)とは、秋谷でトラジションの仲間がやっていた「子安コミュニティーガーデン」で一緒に活動していました。

パーマカルチャーの実践者であるフィル・キャッシュマンに学びながら、ガーデンをつくって、養蜂も始めていたんだけど、震災で若いママたちはみんなに西に移住して。

―― なるほど。当時、デザイン集団とは別に、トラジションとのつながりもあったんですね。

明子さん そう。トランジション・タウン。そこは、デザイン集団と全然別の流れなのね。

当時、トランジション・ジャパンが立ち上がって、最初のミーティングがあるということを聞いて、私と(シネマアミーゴの)長島源さん、藤野の榎本英剛さん、それから葉山の吉田俊郎さん、大宮夏樹さんたちと参加したんです。

トランジション・タウン構想はイギリスで始まったものなんだけど、現地に行って学んできた方が日本で活動をはじめる、最初のミーティングだったんですね。

―― トランジション・タウンって葉山だけじゃなく……。

明子さん そう。最初に立ち上げたのは葉山と藤野で、その後に武蔵小金井が加わったの。

葉山コンパウンド・ハウジング

2008年、老舗料亭「音羽楼」の跡地につくられた賃貸住宅群。

森山神社

森山社。8世紀頃に創建。葉山一色地区の氏神様。

https://www.moriyamasha.jp

「葉山のこみち2」より

「葉山のこみち2」より

森嵜さんご夫妻

https://nowhere-japan.com/hayama/articles/012/

稲垣智子さん・佐藤正治さん夫妻

写真家・佐藤正治の世界

森山神社の土曜朝市

葉山町一色の森山神社の境内で、毎週土曜日の午前中に開催中。

https://moriyama-asaichi.jimdofree.com

春日泰宣さん

https://nowhere-japan.com/hayama/articles/002/

子安コミュニティーガーデン

「トランジション葉山」の活動のひとつとして、地域の自給自足を目指した小規模農園。震災を経て、他県への移住者が増えたため2013年に閉鎖。

パーマカルチャー

持続可能な暮らしのデザイン。農業・建築・コミュニティを一体的に設計し、自然の循環に沿った自給的なライフスタイルを築く手法。菜園づくりから住まい、地域運営まで幅広く応用される。

トランジション・タウン

イギリス発の「トランジションタウン」運動に呼応し、2009年から「トランジション葉山」が設立。そのワーキンググループの一つとして、「子安コミュニティーガーデン」も始まった。

トランジション・ジャパン

https://transitionjapan.net

シネマアミーゴ

https://cinema-amigo.com

―― すごいですね。土曜朝市のメンバーは、トランジション・タウンのつながりなんですか?

明子さん 草暦のさっちゃん(矢谷佐知子さん)とか、川崎(直美)さんはそうだし、泰さんやファイブビーンズの2人はトラディションの仲間でした。

ただ、えりりんとぬほりん(菅原恵利子さん・堀祐一さん)はデザイン集団の元メンバーだし、ももちゃん(稲垣さん)とは東京で知り合って、(パートナーの)佐藤正治さんが真砂さんともつながっていたから、それもあって葉山に越してこられたんじゃないかしら。

泰さんとは、トラジション・タウンでもつながっていたけど、彼のいま住んでいる古民家って、もともと「葉山のこみち」でお世話になった出版社の代表の方が住んでいて、デザイン集団の事務所がすぐ近くにあったのね。

その方が離れるタイミングで取り壊すという話もあったんだけど、テレビや映画の撮影に使ってもらって好評だったし、なんとか残したいなと思って。

―― たしか明子さんが泰さんを紹介したんですよね?

明子さん そう。それで古民家に引っ越してこられました。私の気持ちとして、「ただ住むだけじゃなく、ちゃんとオープンハウスにして、この場の魅力を伝えていってね」って彼に伝えたら、律儀に守ってくれてますよね。

―― お話を聞いてると、さまざまな出会いが重なって、葉山のつながりが生まれていったんですね。

明子さん 葉山の人たちとは、音羽楼の開発問題のときにつながった人が多かったし、そこにトラジションタウン、デザイン集団と、出会いは複合しているわよね。

―― そのあたりの流れに町長選も関わってくる?

明子さん 当時、葉山で「エネルギーシフト」をテーマに環境フェスタを開催したとき、町議だった山梨(崇仁)さんにも入ってもらって、一緒に活動したんです。

それが、トラジションのメンバーとつながる機会にもなったし、

翌年の町長選に出馬し、当選したことで、私たちにとって政治が身近になっていった気がします。

―― 山梨さんの当選が2012年ですよね。

明子さん デザイン集団のメンバーだった杉浦さんは、政治には関わらないスタンスだったけど、政治抜きにまちづくりをするのは難しいって感じるようになって。

開発問題にしても、そもそも、まちづくり条例を変えないと話が進まないところがあるでしょう? 山梨さんのような意見交換ができる方が町長になったことで、まちの問題により踏み込んで関われるようになったと思いますね。

―― 具体的にどう変えていくか、ですね。

明子さん 当時、こうした問題に詳しい高松正彦さんがメンバーに入ってくれたことで、景観条例などについて勉強会をするようになったことも大きかったなと思っています。

その内容を成果報告という形で町議にプレゼンすることで、いまも条例について動いてくださっているので、最初の一歩にはなったと思いますね。

―― 問題提起したことで、行政の俎上に上がっていったんですね。

草暦

https://kusakoyomi.base.shop

りんりん便り

https://tenugui-rinrin.jimdofree.com

古家1681

http://coya1681.blogspot.com

エネルギーシフト」をテーマに環境フェスタ

正式名は、はやま環境フェスタ。エネルギーシフト=石油・石炭・原子力から、再生可能エネルギー(太陽光・風力・バイオマスなど)への移行がテーマ。

山梨崇仁さん

2007年から町議を2期つとめ、2012年、35歳で町長に就任。現在、4期目。

高松正彦さん

現在、葉山環境文化デザイン集団の事務局長。

「葉山のこみち2」より

「葉山のこみち2」より

明子さん この時期、海沿いのハートセンターの前に4階建ての大きなマンションを建てる計画が持ち上がって、ここでも署名運動をしたり、(開発元の)京急不動産に何度も手紙を送ったり、かなり頑張って活動したんですね。

―― 葉山では4階でも高層ですからね。そのまま建てたら、景観がだいぶ変わってしまいそう。

明子さん 開発がすべて悪いわけじゃないけど、もっと光や風が入る設計にしたり、土地をあまり細分化しないよう配慮したり、できることはいろいろありますよね。

だから、言うべきことは強く言わなければと思って。山梨さんも厳しく向き合ってくれて、結果的に落ち着いた感じの建物になったので、そこは良かったと思います。

―― まず、話し合っていくことが大事ですよね。

明子さん そういう思いもあって、「葉山のvisionを考えよう実行委員会」を立ち上げ、自然環境、食、住まいと町並み、交通、福祉など9つのテーマについて、一緒に考える場をつくったんです。

大事なのは、地域で仕事と経済を回すということで、海であったり、山や森であったり、葉山には活かしきれていない資源がいっぱいあるんですね。

その頃、はっぷの大橋マキちゃんとか、漁師の(長久保)晶ちゃんとか、夏みかんプロジェクトの奈美さんとか、若い人たちが動き出していたから、こうした人たちの話を聞いて学ぼうって、数回にわたって勉強会を企画したんです。

第1回には、まちづくり協会の登録団体の代表が集まって、全部で90人ぐらい参加がありました。

―― ここでも、新しい世代が関わっていったんですね。

明子さん そう。「次世代に何をどうつなぐか?」ということもテーマでした。その一方で、若い会員がいないから継続できないっていう登録団体もでてきていて、若い世代といかにつなげるかも意識しながら企画してたんだけど、なかなかね。行政をテーマにするようになって、難しさも感じましたね。

―― 個人の力では届かない感じが……。

明子さん そこが課題だと思いますね。

―― まちづくり協会は、いつくらいに始まったんですか?

明子さん 「くれ竹の郷・葉山」構想が立ち上がったとき、そこに関わった仲間たちが立ち上げたのがまちづくり協会だから……、もう25年になりますよね。

―― 明子さん、いま理事をされてますよね?

明子さん はい。協会に関しては、発足から時間も経って、いま、体制も活動も、大きく変わっていかなければいけない時期に来ていると感じています。

若い世代のはたぼう(畑野真人さん)が理事長になり、新しい事業コンセプトが立ち上がってきたので、私も理事の一人としてサポートしていきたいですね。

―― この対話プロジェクトもそうですけど、ちょうど町制百周年という区切りですからね。一緒に活動されているエンジョイワークスの福田さんとはいつぐらいから?

明子さん 京急マンションの開発問題が最初だったかな? 最初は会社のある鎌倉の物件を手がけることが多かったけど、ビレッジは葉山に結構建ってきたし……。

―― 葉山だと平野邸のリノベーションもそうですよね。

明子さん 平野邸は私が相談を持ちかけて、エンジョイワークスが一棟貸しの宿泊施設として再生させた事例ですね。

彼自身、葉山に住んでいて地域愛着もあるから、いつも「できることやります」って言ってくれて。そういう気持ちのある人なので、すごく信頼していますね。

―― いまは旧東伏見宮葉山別邸の保全を一緒にやっていますよね?

明子さん そう。東伏見宮依仁親王の別邸として大正時代に建てられた建物なのですが、110年ほど経って、所有者のイエズス孝女会から「管理を続けるのが難しいので解体もやむをえない」という話を聞いたんですね。

それで、「私たちが守ります」と思わず口に出てしまったことで、プロジェクトがスタートしたんです(笑)。

―― いやあ、かなり大掛かりなプロジェクトですよね?

明子さん 私もこの規模は経験したことがなくて、つねに手探りしながら進めています。

2023年10月に別邸の保存、利活用を目指す発起人会が立ち上がり、いまはエンジョイワークスを通して投資家の資金を集めつつ、設計士と相談したり、まちの協力者を募ったり、ひとつひとつ課題をクリアしているところです。

葉山ハートセンター

https://www.hayamaheart.gr.jp/

夏みかんプロジェクト

https://www.instagram.com/hayama_summer_orange/

葉山まちづくり協会

https://www.hayama-npo.or.jp

高木奈美さん

https://nowhere-japan.com/hayama/articles/008/

畑野真人さん

https://www.viajp.com

福田和則さん

https://nowhere-japan.com/hayama/articles/016/

エンジョイ・ビレッジ

https://enjoy-village.com

平野邸Hayama

まちづくり参加型クラウドファンディングサービス「ハロー!RENOVATION」によって資金を集め、再生後も「日本の暮らしをたのしむ、みんなの実家」として運営を続けている。

https://hiranoteihayama.com

旧東伏見宮別邸

国登録有形文化財。1914年(大正3年)、東伏見宮依仁親王の別邸として葉山町に竣工。

改修を終えた旧東伏見宮葉山別邸。今後は、一般社団法人「La Casa Blanca Hayama」を母体に、会員制の施設として、宿泊、イベントなど、幅広く活用されていく。

https://bettei-hayama.com

2025年6月、旧東伏見宮別邸の改修工事が完了。支援者を中心にお披露目会が開かれた。

―― 最後に、明子さんの原点の一つ、ファッションの仕事についてもう少し伺ってもいいですか?

明子さん 原点という話で言えば、私は、代々木にあったSUNデザイン研究所のスタイリスト科の4期生なんです。

スタイリスト科が日本で初めてできて、スタイリストの第一人者を輩出している学校なんですけど、そこの会長の実家が葉山で、葉山のローゼンの近くにある葉山文化園をつくった方で。

―― そんなご縁もあったんですね。ここで、どんなことを学んだんですか?

明子さん ファッションにもいろんなジャンルがあるんだけれども、私はショーがやりたかったんです。

だから、山本寛斎や高田賢三のショーとか、2年目からショーの現場に出ていってコーディネートのお手伝いをして、経験を積みながら覚えていった感じですね。

―― そこから社会に出て?

明子さん ここを卒業したあと、ヨーガンレールに入って、コーディネーターとかプランニングとか……、当時はヨーガンさんが独立してブランドを確立したばかりだったから、インテリアや家具もやったり、すごく楽しかったですね。

で、そうこうしているうちに結婚して、一度家に入ったんだけど、2番目の子供が幼稚園を卒業の時に別居して、渋谷西武のショップ販売部に入ったんです。

当時、百貨店のなかにブティックができて、ショップ販売部が生まれて、そこのマスター(店長)は全員女性っていう、新しい試みをしていたところだったんですね。

私は、ソニア・リキエルとかミッソーニを希望したのですが、ここの女性の本部長に、「これからはフェレだから」って言われて、フェレを扱うようになったんです。

―― イタリアに買い付けに行くようになったのは、その頃?

明子さん ファッション時代の出張は2回だけ、1990年代に入って、湾岸戦争時は向こうからわざわざ日本にコレクション持ってくるとか、ファッションショーを日本で開催したりとか、すごく良い時代だったんです。

ただ、そのうちフェレがディオールのデザイナーに尽力するようになり、バブルが崩壊して一枚30万の値がついていたブラウスが売れなくなってきたり……。

仕事の面白みがなくなってきた矢先に、買い付け先で見たフェレのオフィスがすごく素敵で、「日本のオフィスもこうあったらいいな」って思ったんですね。

それで空間デザイン勉強して、秀光というインテリア空間のデザイン会社に入ったわけです。

―― そうか。ここで最初の話につながるんですね(笑)。

明子さん そう。この時代にイタリアに買い付けに何度も行くようになって、現地でメーカーを決めて、戻ってきてカタログをつくって、設計事務所に営業に行って、受注をもらって……。

こういう仕事の流れがずっと途絶えることがなくて、その日の仕事を片付けないと、明日動けなくなるからって、毎日毎日、深夜2時くらいまで働いて。当時はもう葉山に住んでいたので、車で帰って、また6時に家を出て……。

―― いまの葉山での暮らしとは真逆のイメージですけど、変化のきっかけってあったんですか?

明子さん まさにその時期、48歳くらいだったんですが、居眠り運転で事故を起こしてしまって、子どもたちに「もうこんな仕事はやめて」って言われて。

自爆事故だったので、自分の車がダメになっただけだったんですが、後続車の方に助けてもらって、そのあと警察に行っても、病院に行ってもひたすら眠くて……。

「そんなに眠いなら、病院で寝ていきなさい」って(笑)。

―― それだけ無理が重なっていたんですね。

明子さん もともと「こんなハードな仕事は長く続けられない」と考えて、福祉住環境コーディネーターの講習を受けていたこともあって、ヘルパーの資格は持っていたんです。

それで会社をやめて、介護の仕事をするようになって、その後もいろいろとあったんですが、葉山のまちづくりの活動にも関わるようになっていった感じですね。

SUNデザイン研究所

https://www.sun-design.co.jp/

葉山文化園

https://www.sun-design.co.jp/hayamabunkaen

ヨーガンレール

https://jurgenlehl.jp/

ソニア・リキエル

https://www.soniarykiel.com

ミッソー二

https://www.missoni.com

ジャンフランコ・フェレ

https://gianfrancoferre.com/

―― いろいろとお話を伺って、明子さんの生き方の根底には、おなじ思いが流れている気がしました。それが暮らしであったり、ライフスタイルであったり……。

明子さん 仕事を通して一流と呼ばれるものに接してきて、自分のなかに構築されていった思いとか、審美眼とか、そうしたものはあるように思いますね。

あと、スタイリストっていう仕事は、半年、一年先を見て仕事をするでしょう? だから、「次にどうなるか?」、もっと言えば、「人って、本来はどういう存在なのか?」とか、私なりの問いかける癖はあったかもしれません。

―― それが時代を見る目につながっていったところもある?

明子さん どこまでかはわからないですが、感覚としてはそうかもしれないですね。いま振り返ってみると、私はとても豊かな自然環境で生まれ育って、学生時代、大人と、そうした感覚がずっと続いてきたことも大きい気がします。

「人にとって、本来それが心地いいし、幸せなんだろう」という感覚は、ずっとブレてないですね。

先日、「ケアリングデザイン」っていう一般社団法人が70歳以上の人を対象に行ったインタビューに私も選ばれて、その調査報告を見させてもらったんです。

やっぱり人生100年時代だから、70代であっても、まだまだ30年以上あるわけでしょう?

そうした一仕事終えた後の暮らし方で、何が一番幸せにつながるのか? その調査では、「物を整理して、身軽になること」「本当に食べたいものを食べること」「人と会話をすること」「自然のなかで過ごすこと」……。

こうした点に集約できると説明されているんです。

ーーすごいですね。本当にそうなんだろうなって感じます。

明子さん そう。やっぱりそこなんだな、それでいいんだなって。 みんないろんな欲があって、やりたいことだってあるでしょうけれど、その部分さえ整っていれば大事なものにつながっていられるって、私も思ったんです。

―― 本当の一流の世界というと憧れるし、羨ましいと思いますが、そこがゴールではなかった?

明子さん イタリアでは、まだそういう展示会やショーが賑わっていると思いますが、日本はあまりにね……。

―― さっきの4つの項目、いまの時代の人たちの願いが重なっているような気がしますね。

明子さん それって、祖母がやってたことでもあるんです。

年をとって、おじいちゃんが亡くなったあとも30年ぐらい息子家族と2世帯で暮らしながら、いいものをお裾分けしたり、人を呼んでちょっともてなしたり……。

そういう暮らしをしていたから、ボケたりせず、ずっと元気でいられたんだなと思っていて。

―― その時代につながり直す面もあるかな。

明子さん そういう暮らしって葉山はしやすいと思うのよね。

―― あらためて、いろんなお話が聞けてよかったです。これから「葉山のこみち2」の刊行も待っていますね。

明子さん そう。葉山町制百周年の節目に、20年前に刊行した「葉山のこみち」のコースを全面的に見直して、新しい15のコースを紹介したいと思っているんです。

―― まさにいま、デザイン集団の皆さんと、夏の炎天下のなかコースを歩いて、検証して、写真を撮って……、皆さん、20年経ってだいぶお年も召しているのに(笑)。

明子さん 本当にそうよ(笑)。でも、とてもいい本ができそうなので、別荘や古民家の利活用と合わせて、葉山らしいまちづくりを続けていきたいですね。

―― いやあ、いろいろとやることはありそうですね(笑)。今日はありがとうございました。

明子さん こちらこそ、ありがとうございました。

ケアリングデザイン

https://www.caring-design.or.jp

住まいの調査【12の住まい】06:高田明子さん

https://www.caring-design.or.jp/2025/02/25/6765/

「葉山のこみち2」

2025年、葉山町制百周年の節目に、新装版の刊行を20年ぶりに準備中!(表紙はイメージ)