葉山の対話 2023ー2025 17

葉山の対話 2023ー2025 17

今村直樹さん Naoki Imamura

今村直樹

学童保育「TIDE POOL」「うみやま葉山」代表。自然と共に生きること、子どもたちの感性と主体性を育むことをテーマに活動する教育者。

学生時代から海に魅せられ、ライフセーバーとして長年にわたり海と人の安全に関わる活動に従事。「海は師であり、仲間であり、挑戦の場でもある」という想いのもと、カヤック、ヨット、サーフィン、ダイビング、素潜りなどを通し、子どもたちに本物の自然のなかでの学びを届けている。

また、都内の教育系NPO、子ども支援団体などで子どもたちの個性に寄り添った支援のあり方を学んできた経験と、自然との深い関わりを融合、葉山の環境を活かした独自の保育・教育スタイルを築いてきた。「子どもも大人も、もっと自由に、もっと本音で生きられる社会」を目指して活動中。

https://www.tidepool.jp

収録:2024年10月2日 @タイドプール

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @タイドプール、大浜海岸

直樹さん 二人に会ったのは、いつだったかなあ?

―― 星山で焚き火をしたときが最初だよね。

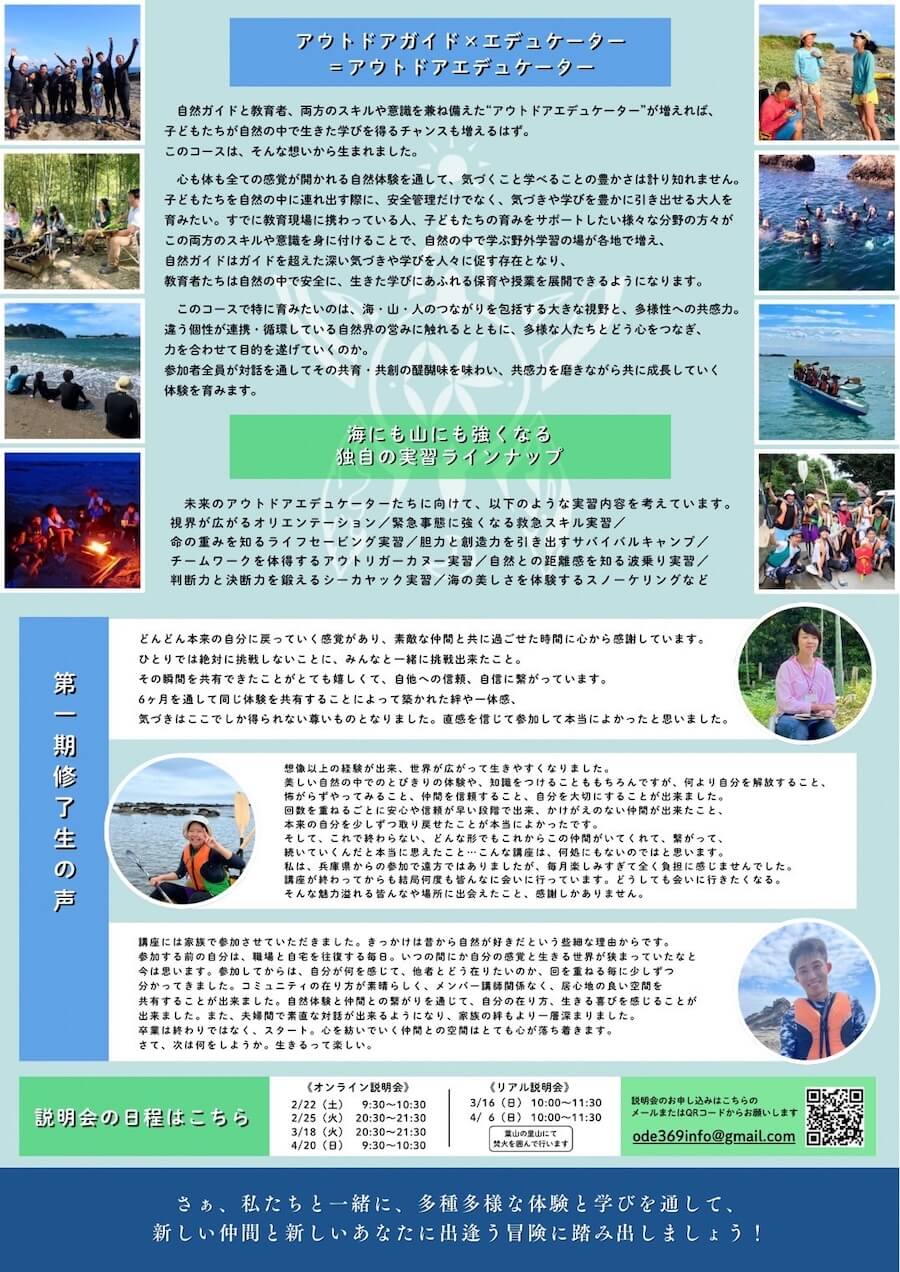

直樹さん もう2年くらい経つのかな? 人が多かったから、あまり話もできなかったね。いま、このアウトドア・エデュケーターっていう大人のコースも始まっていて、これがいい感じに盛り上がっているところなんだよね。

―― (手もとのチラシを見ながら)アウトドア・エデュケーターって、どういうものなの?

直樹さん 僕はいま、タイドプール(TIDE POOL)というアフタースクールを拠点に、子どもたちを海に連れて行く活動をメインにしているでしょう?

でも、全国の自然体験活動を見ると、じつは97パーセントが森や川での活動なんですよ。

きょん2 エエッ、意外だなあ。

直樹さん そう。日本はこんなに海に囲まれているのに、子どもたちを海に導いていく活動はすごく少なくて。要は、それができる大人を育てることが大事だと思っていて。

技術的な面でも、子どもたちを安全に海へ誘える大人を増やしていくということと、大人自身が「受け入れる・受け入れられる」経験を積むことも大切だと思っている。

そのために、小さなコミュニティを少しずつつくっているところで、それが10人、20人……、3期やれば30人というように増えていったらいいなと思って。

―― そのコミュニティって、葉山に限らず?

直樹さん そう。結構遠いところからも来てくれているので、その人たちと講座が終わったあとも、「こんなことやりたいよね」っていう時にみんなにバッと手伝ってもらえるような関係がつくっていけたらいいと思っていて。

(講座を通して)「これを大事にしたいよね」という感覚をみんなで共有しているから、結構話が早いというか。それがコミュニティの核になっていったらと思っているよね。

きょん2 どんな人が参加しているの?

直樹さん 過去3回の募集をしたとき、いろんな人に声をかけたんだけど、「海の経験をしたい」っていう人は結構いるなと感じたんだよね。そのなかには海のない県の人もいるし、なかには「海が怖い」っていう大人もいて。

きょん2 子どもに教える人を育てるだけじゃなくて、大人自身が体験する場でもあるんだね。

直樹さん そうそう。特に最初のベーシックコースでは、自分で面白い体験をするっていうことがコンセプトだから。

みんな、子どもを海に連れて行くと、海が楽しいから自分がつい夢中になって遊んじゃうじゃない?(笑)

それで、子どもをちゃんと見ていられなくなったりする。だったら、いっそ自分たちが海の良さをとことん味わって、楽しんで、それを子どもたちに伝えていくのがいいかなって。

―― まずは自分で体験しないとね。

直樹さん そう、そこが大事だなって感じるね。

アウトドア・エデュケーター

「うみやま葉山」主催。三浦半島の葉山を拠点に、自然ガイド+教育者の視点と技術を備えた人を育てるプログラム。

https://uminohoshi.jp/education/educator/

全8回の体験を通し、アウトドアガイド×エデュケーターを併せ持った「アウトドアエデュケーター」の資格が得られる。

https://uminohoshi.jp

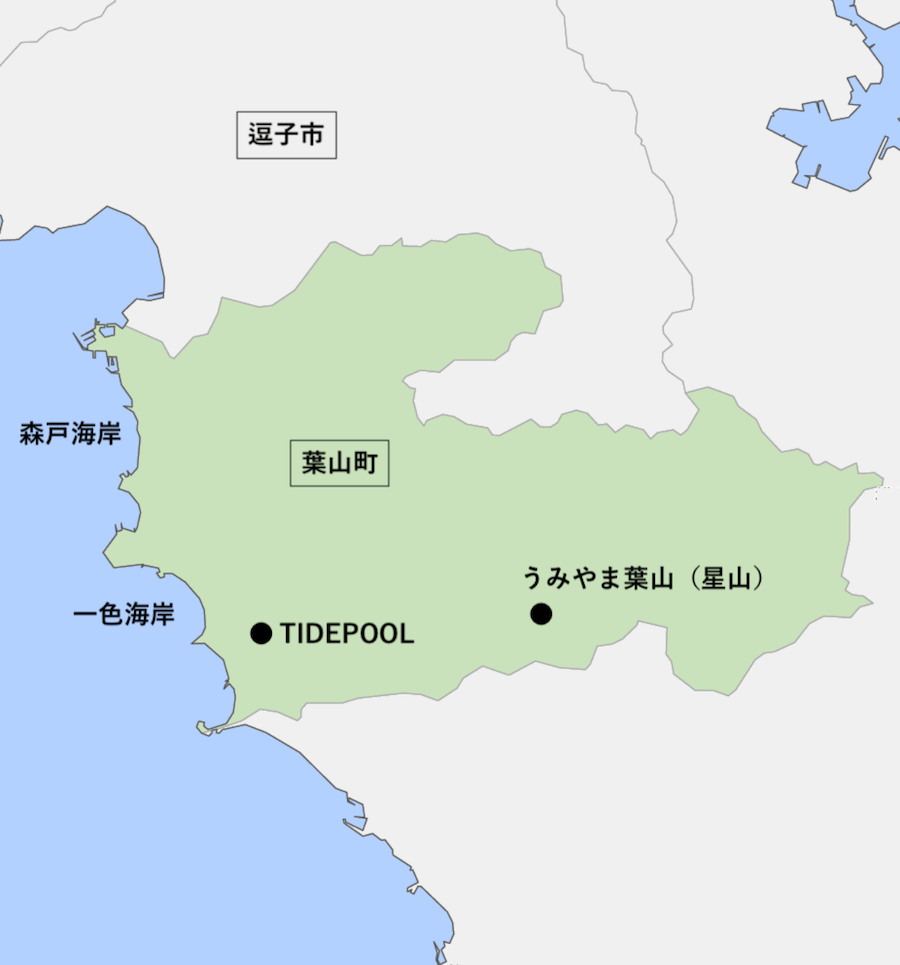

タイドプール(TIDE POOL)

葉山の海や山を舞台にした自然学校。アフタースクールとして、「かたち」「わんぱく」「じぶん」「せかい」「しぜん」という5つのクラスを提供している。

https://www.tidepool.jp/

―― もともとはライフセーバーをやっていたんだよね?

直樹さん そう。いまでもインストラクターはやっているけど、いま(タイドプールで)やっていることはライフセーバーとはまたちょっと違っていて。

―― ライフセービングの経験がベースにあって、それが発展していまにつながっている感じ?

直樹さん そうだね。僕は関東学院大学を卒業したあと、ライフセービングの本場であるオーストラリアに行って。

向こうでは、海が生活に密接に結びついていて、子どもたちは自然と海に集まるし、大人も夕方になると海に出てくる。友達どうしで遊びながら、海のなかで学んでいく文化が根付いていた。

日本でもこうした文化をつくっていけたらいいなって思ったんだけど、帰ってきて気づいたのは、ライフセービングではなかなか食べていけないっていうこと。

それで、子どもたちの活動に目を向けるようになって、葉山のオーシャンファミリーのような、海の活動をやっているグループと関わるようになったんだよね。

―― ライフセーバーって、海の安全を守るイメージが強くて、子どもとつながっている印象がなかったけど。

直樹さん オーストラリアには「ニッパーズ」っていうジュニア向けのライフセービング・プログラムがあって。

ニッパーズは、「子ども」っていう意味のオーストラリアの俗語で、その名の通り、海辺の子ども向けの活動を指しているんだよね。日本でも、オーシャンファミリーがニッパーズをやっていて、じつは僕もその立ち上げに関わっていてね。

―― そういうジュニア教育の枠組みがあるんだね。

直樹さん そうそう。でも、日本にはまだあまり普及していなくて、ライフセービングの歴史自体も浅い。

ライフセービングには事故を未然に防ぐ役割があるけど、そうやって安全を確保したうえで海での活動を子どもたちに提供するのが僕は大切だと思っていて。

やっぱり、何かあったら本当に人が死んじゃう世界だから、僕はライフセービングの技術を使いながら、海の楽しさを共有していきたいと思っているんだ。

―― それで海と子どもが結びついていったんだね。

直樹さん 海に入って、飛び込んで遊ぶのがすごく楽しくて。子どもたちを中心にしつつ、「この楽しさをまち全体で共有したい」と思うようになってきた感じかな。

大人もそうだけど、自分だけが感動を味わうのはもったいない。もっと多くの人に伝えたいし、まちと一緒にやることで、より深い体験になると思うんだよね。

―― その思いが根底にあってタイドプールが生まれた?

直樹さん そう。最初はオーシャンファミリーの海野さんに学んで、その後、ビーチ葉山でマネージャーをやるようになったんだけど、そこは大人向けのクラブだったから……。

2011年10月に独立して、子どもたちのアフタースクールである「タイドプール」を立ち上げた感じだね。

ライフセーバー

海やプールなどの水辺で事故を未然に防ぎ、人命を救助する活動を行う。監視・レスキュー・応急処置などの技術を持ち、安全な環境を守る役割を担う。

オーシャンファミリー

2005年、海野義明さんが創設。葉山の海・川・山を舞台に、自然体験、スクール、海や森を守る活動などを実施。

https://oceanfamily.jp/

ビーチ葉山

葉山の海や山を舞台に、サーフィン、SUP、ビーチヨガ、アウトリガーカヌー、トレイルランニング、ノルディックウォーキングなどを提供する自然体験型のフィットネスクラブ。

https://beach-hayama.com/

―― 海の活動の一方で、山でも活動してるよね。星山の活動も、海の活動と連動している?

直樹さん もちろん、連動してる。思いっきり連動していて、山の活動っていっぱいあるので、夏、暑くなったら海へみんなで行って、秋口ぐらいから山に入って……。

川を遡上して山に入り、銀杏のような山の恵みをもらいながら山の探検をしたりとか、いろいろと楽しんでるよね。

―― 葉山って、一つのエリアに海もあって山もあって、コンパクトな小宇宙みたいな感じだよね。

直樹さん そう。川を走っていって、そこから山でトレイルランができたり、葉山は両方を味わえるよね。

あと、海と山って、日本にはどこでもあるじゃないですか。地方に行ってもそういう環境って結構あるから、ここで実践していることの大切さがすごく通じる。

山のことはやってるけど、海のことはあまりやってない人たちもいたり、逆もあったり。うちみたいに両方やってる人ってなかなかいないから、地方で話をすると「そういうことをもっとやりたい」っていう声を結構聞くよね。

―― 海が好きだった直樹さんが山を体験して、どんなインパクトがあった? やっぱり世界が違う?

直樹さん まあ、率直に言うと、山はめちゃくちゃ手がかかるなって思う。そこがすごく違う。

海は眺めていても勝手に動いてくれる。魚とか海藻とか、海のなかの生き物もよく育つし、循環が自然に起きてる。でも、山の場合、放っといたら荒れていくわけだよね。

もちろん、彼らは彼らで植物としては成り立っていくんだろうけど、人から見たら、やっぱり手を入れることで恩恵をいただいているわけで。手入れを続けないと、その恩恵がいただけなくなるっていうことはすごく感じる。

―― しっかり関わらないとならないわけだね。

直樹さん そうそう。かなりコミットしないと。僕も星山をはじめた時、一時は「いのちを持っていかれる」と思うくらいの勢いで山に関わってたから(笑)。

―― ちょっと想像つかないけど、すごく大変だった?

直樹さん 日々日々、草との格闘なのよね。開墾も大変だったけど、草を刈った後も草は伸びていくから。いまでも夏には、2週間に一回、ワーっと草を刈ってるかな。

―― 最初は人が入りづらかったわけだよね。

直樹さん 全然入らない。いまでこそ広場みたいになってるけど、最初なんて「どこが道ですか?」みたいな。

ゲルとかつくって、まず草刈りから始めるんだけど……、いやもう大変だよね。超急ピッチでいろんな人が手伝ってくれて、一年くらいでスペースが広がってきた。

でも、全然山は落ち着かなくて、切ったばかりの山が暴れるっていうか……。草が「切られた!」みたいな感じで、逆にブワーって出てくるから。

―― まさに生命力みたいなものだよね。

直樹さん それはすっごい感じるなあ。

きょん2 戦いみたいになっちゃうの?

直樹さん たしかに、一時期は戦いみたいになっていたかな。そう、自分の気持ちも含めて。でも、変わっていくんだよ。2年、3年と経っていくと、人がよく入っていくゾーンは、だんだん植物が引いていってくれるから。

彼らも人が踏み入る場所をちゃんと感じていて、あまり出てこなくなる。でも、しばらくまた入らなくなると、いつの間にかまた出てきたりするわけだけど。

―― 植物って、正直なんだね。

直樹さん そう、ものすごく反応がいい。彼らもいろんなことを感じながら生きているんだろうね。

―― だから、勝った負けたじゃない。

直樹さん そう。一時期そういう気持ちはあったけど、いまはほとんど落ち着いて、草刈りもなんかも、大地の再生を2回入れて、だいぶ変わってきたかな。

植物の力を借りながら、うまく山を維持していこうっていう考え方で、そもそも近代土木は目指していないしね。

―― そこは世界観として目指さないというか。

直樹さん そうそう。パーマカルチャーみたいな、自然の力を使った、ゆるやかな土木をやりたいっていう思いがあったから。だから、時間はかかるんだよね。

―― パーマカルチャーの講座もやってたよね。そうした手法を反映させて、人と自然が調和できるような……。

直樹さん 山を開こうとした最初、知り合いがユンボを持ってきてくれたの。超でっかいユンボで、「じゃあ、道でもつくろうか」って動かしてみたんだけど、50メートルくらい進んだところで、「これはまずい!」と思って。

そもまま止めてもらったんだけど、あれが良かったのか悪かったのか……。でも、いたたまれないというか、見てられないというか。せっかく、好意でユンボを持ってきてくれたんだけど、これはダメだなと思ったんだよね。

ユンボの前に立って、体を張って止めました、マジで(笑)。

―― そこに直樹さんの大事な何かがありそう。

直樹さん そう。海でも山でも、確かにそこが大事なところかもしれないって感じているかな。

星山の活動

葉山・下山口の星山エリアに広がる5000坪の森の総称。「うみやま葉山」のメインフィールドで、海の活動と連動しながら、子どもと大人がともに【あそび・まなび・そだつ】場の創造を目指している。

https://uminohoshi.jp/

海辺で始まったタイドプール(TIDEPOOL)を入口に、星山を拠点にした「うみやま葉山」がスタート。海、里山、森が一つにつながってきた。

ゲル

モンゴルなど中央アジアの遊牧民が使う円形の移動式住居。直樹さんは、モンゴルで手に入れたゲルを星山に常設している。

大地の再生

造園技師・矢野智徳さんが提唱。大地の水脈と地脈をつなぎ直し、風と光を通す独自の手法により、環境再生をうながす。

https://daichisaisei.net

パーマカルチャー

自然の仕組みや循環を活かし、人と環境が持続的に共生できる暮らしや場づくりの設計思想。Permanent(永続する)+Agriculture(農業)が語源。

パーマカルチャーの講座

フォレストガーデン&パーマカルチャー講座

https://uminohoshi.jp/education/permaculture/

―― 直樹さんにとって、海も山も別々のものでなく、当たり前にリンクしているものなんだね。

直樹さん そう、それはめっちゃリンクしてる。海もそうだし、山もそうだけど、同じものって生えてないんだよね。それこそ、いろんなものが存在している。世の中にもいろんな人がいるし、それって当然のことだよなって。

―― そう感じられることで変化ってあった?

直樹さん すごく変わってきた。あえて言えば、自分のこだわりを手放すようになったということかな。

たとえば、以前の僕は自分がメインでやっているという意識が強くて、庭をきれいにしておきたいから、子どもたちがつくったものをパパッと片付けちゃったりとか。

子どもが何かを壊した時とかには、「何やってんだよ、お前」みたいに、結構イライラしていて。「そういうところ直せよ」みたいな思いがあったんだけど、いまは「ああ、壊れちゃったんだね。タイミング見て直そうか」みたいな(笑)。ちょっと自分のレンジが広くなった感じがするかな。

―― 相手をコントロールしようとしたり、作為的になんかやろうって感じじゃなくなったんだね。

直樹さん もちろん、大切なところは伝えたいと思ってるから、スタッフと対話したり、子どもでも大人でも話をする時間はとっている。そこは大事なんだけど、でも、無理に何かをやろうという感じではなくなってきたかもしれない。

―― そういう対話的なものって、いつから意識するようになった? まみーたとの出会いも大きかったと思うけど、もっと前からそういう感覚はあったの?

直樹さん そうだね……。最初、星山で保育園をやろうと思って、保育士さんとか雇ってた時があるの。それで、開園まで2ヶ月っていうところまで行ったんだけど、蓋を開けてみたら、採算が合わないことがわかったのよ。

それで、保育士さんの給与をどうするかとか、かなり追い込まれて、最終的に断念した。このまま開園したら、子どもたちも大変なことになると思って。入園を予定していた保護者の方にも謝って、違う保育園を探したり……。

―― そんな大変なことが……。

直樹さん そう大変だった。すっごく大変だった。保育士さんも辞めるし、もう続けようにも続けられない、どうしたらいいのかわからない状況があって。

その時に、「自分ですべてをやるっていうことはできない」ってわかったの、崩壊したの。

そこまでは俺がなんとかしなきゃっていう思いがずっとあって、「何とかしよう、何とかしよう」って、ずっと歯を食いしばっていたんだけど、「もう無理です」ってなって。そこから、いろんなことを吐露するようになった。

―― ある意味、追い込まれたからこそ、それが変化のきっかけになったというか。

直樹さん 一つのターニングポイントだったと思うよね。

―― そうやって吐露したり、自分を出すことが、無理なくやれるようになっていった感じ?

直樹さん そう。その時に話をたくさん聞いてくれた人がいるの。困ったって言った時に、いろんな人がどうしたんだって言って、聞いてくれるんだよね。

―― ああ、対話の原点みたいな。

直樹さん そうだと思う。その経験をしたことで、いろんなことが明確になったり、わからないっていうモヤモヤがちょっとずつ整理されていったり……。

―― そのわからないっていうのは、どんな?

直樹さん 何がわからないかがわからない。混乱しているなかで、自分がどうしたらいいかとか、これからどうすればいいんだとか……。お金の問題もそうだし、人の問題もそうだし。俺はどうすればいいんだみたいなね。

それが、自分の頭で判断できなくなったということで、逆に手放すっていう方向につながったんだよね。

―― 変化につながる直接のきっかけって、何かあったの?

直樹さん 星山でもコラボしたことのある「マザーアース・エデュケーション」の松木正さん、ネイティブ・アメリカンのスウェットロッジなんかをやっている人なんだけど、ワークになんとなくポチってしちゃったんだよね。

お金もないのに、何かに惹かれるところがあったのか……。そこで話す時間をしっかり取ってもらって、いろいろなワークをやりながら自分を取り戻していったという感じかもしれない。いや、ここで一度死んだのかも……。

そこからかな、いろんな人に吐露して、話を聞いてもらったりするようになったのは。

―― 物の見方も変わったりした?

直樹さん そうだね。困っている人のことが他人事じゃないというか……、悩んでる人に対しても、自分も同じ立場だったから気持ちがわかるわけだよね。

それまでは、俺がやってるって意識があったから、そういう人を見ると「何をやっちゃってんだよ」みたいな思いがあったんだけど、それがない。全然ない。

「どうした?」って逆に言えるようになったのは、自分にとってものすごい変化だったと思う。

ーーこういう変化のプロセスって、まさに森のなかで生きてきた先住民たちが受け継いできた……。

直樹さん 叡智だよね。本当に、世界中にあるよね。

まみーた

本名は大澤真美。葉山に対話の種を蒔いた一人。「ことばの焚き火」の著者。

ことばの焚き火

2022年、ハンカチーフ・ブックス刊。葉山での対話がきっかけの一つとなって生まれた一冊。

マザーアース・エデュケーション

松木正さんが始めた自然と人をつなぐ学びの活動。環境教育を軸に、アメリカ先住民(ラコタ族)の知恵や文化に触れながら、自分らしく学び合えるワークショップやキャンプを行う。

https://www.mee-cante.com/

スウェットロッジ

アメリカ先住民ラコタ族に伝わる、死と再生のセレモニー。大地の子宮を象ったドームに入り、熱した石と蒸気のなかで祈りと対話を重ねる。

―― ただ森に入っただけでなく、そういう叡智に接続できたのがすごいというか、必然だったというか。

直樹さん そうだね。叡智と言っていいかわからないけど、もともと海のことをやってたから、海で培ってきた感覚もどこかで関係していたかもしれない。

―― それは言葉にするとどんな感じ? 子どもの頃からだよね?

直樹さん そうそう。子どもの頃から海にはいろいろと関わってるから、言葉にすると……。いや、言葉じゃない世界なので、それを言うとよくわからなくなっちゃうな。

―― 海と関わると言っても、競技的なものとはまったく違うよね?

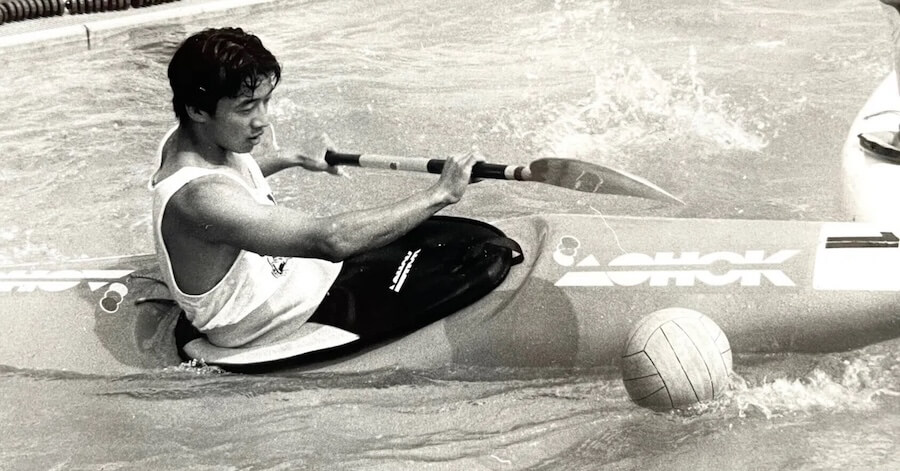

直樹さん 3歳の頃から水泳をやってたし、高校の時はレーシングカヤック、大学に入ってライフセービングをやってきて、もちろんコンペティティブな世界も知っているけど……。

当時はコンマ何秒の世界で競い合っていたわけだよね。でも、そういうことに疲れて、(そこからつながっていったのが)癒されるっていうところなのか……。

海にしても、山にしても、そのなかに抱かれるという感じかな。いろんなものが研ぎ澄まされるよね。

―― 海に入ると、そういう感覚がよみがえってくる?

直樹さん 自分にとって、水のなかにいるのがいちばん研ぎ澄まされるというか、自然のなかに入っている間、その感覚をすごく使っているなって感じるよね。

―― その感覚って、日常にも反映されるものなの?

直樹さん そうだね、自分の直感を信じるようになったり。

―― 「どうしていいかわからない」というところから、だんだん目覚めていったプロセスも、ここに関わってる?

直樹さん ああ、関わっているかもね。それまでは思考ベースだったわけだよね。まあ、完全に思考過多。「なんとかしなきゃ」とか、「この状況をどうしよう」とか。

―― なるよね、追い詰められると。

直樹さん めっちゃなる(笑)。

―― でも、どうにもならないと手放したことで、叡智とか直感につながった感じなのかな?

直樹さん 自分の気持ちを大切にして、こうだなって思ったことをやってきたところはあったから、そういう感覚って、もともとはあったとは思うんだよね。

―― ああ、ベースはあって。

直樹さん 意外と脊髄で反応して動いてる人なので(笑)。ただ、向き合わないとないことが多くなった時、そういう力が発揮されなかったっていうか……。すごく考えちゃってさ。

慣れないことをやっちゃったんだろうね。いい経験だったなあと思うけど、まあ、しんどかったよね(笑)。

高校の時はシーカヤック

直樹さんは、高校時代、レーシングカヤック日本代表として活躍。2005〜2008 年アウトリガーカヌー世界大会「MOLOKAI HOE」に出場した。

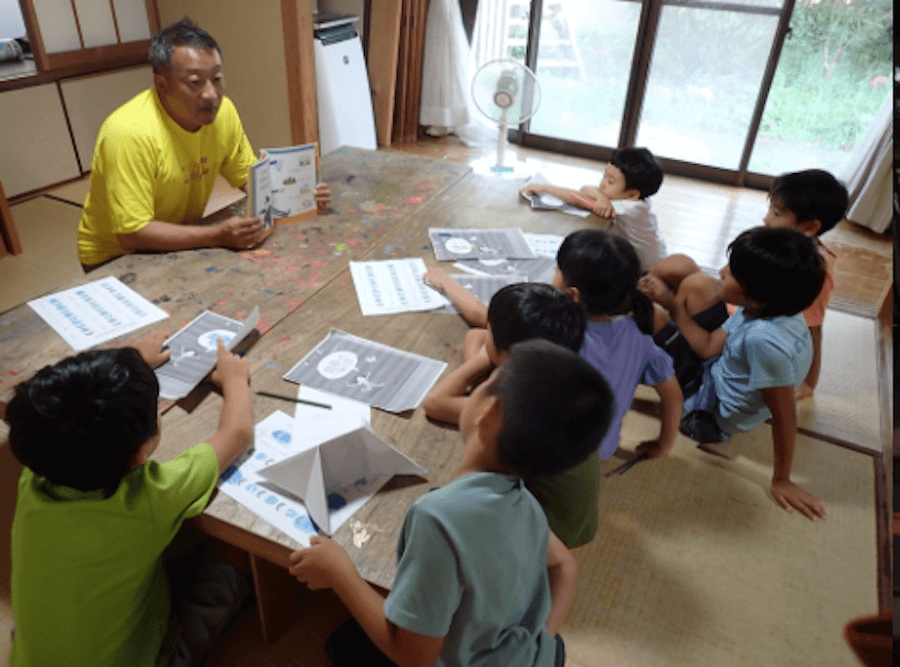

―― タイドプールのことを、もう少し聞いていきたいんだけど、いろいろなクラスがあるよね?

直樹さん そうそう。曜日ごとに、「かたち」「わんぱく」「じぶん」「せかい」「しぜん」と分かれていて。

―― それこそ大学のゼミの学生だったり、美術家だったり、世界を旅している人だったり……、いろんな人が「先生」になってるみたいだけど、どんなことをやってるの?

直樹さん たとえば、「せかい」といっても、自分の中の世界もあるし、外の世界にはいろいろな国の文化とか、範囲がめっちゃ広いというか。要は「私はこれを大切にしています」っていうことが、その人の「せかい」だよね?

クラスの内容は、担当する人が組み立てるという考えで、そこはすべて下駄を預けたいと思っていて。

ーーそこももう手放しちゃってるんだね(笑)。子どもたちは本当にいろんな体験ができる気がするな。

直樹さん そこはそうだと思う。いろんな大人と出会ってもらいたいっていうコンセプトもあるし、大人の側も子どもたちを相手に、打ちのめされたりね(笑)。

―― ああ、思うようにいかなくて。

直樹さん やっぱり、大人は子どもより大人を意識する。保護者のことを意識して、成果を求めちゃうというか……、でも、それって親の喜びであって、本質的に子どもたちがやりたいことなのかっていうと、ちょっと難しいよね。

―― 子どもたちのやりたいことって、どうイメージしてる?

直樹さん いやもう、僕のイメージは、文字通りのフリースクールをなんだよね。そこに行くと、日々大人がバラバラバラっといて、子どもたちがいて、学びたいなと思ったら、それが得意な大人のところに行って聞くみたいな。

だから、カリキュラムも決まってなくて、わからないことがあったら「これどうなの?」って、大人に尋ねる。そういうことができたら、本当に面白いなと思うんだけど。

―― 結構、形になってきてるのでは?

直樹さん いやいや。タイドプールは、月曜日から金曜日までカリキュラムが組み立てられてるから、一応、沿っていかないとならないわけで、そこはすごく悩む。

「これって、俺がやらせてるのかな?」とか、「俺が勝手にいいと思ってるけど、子どもにとって必要なのかな?」みたいなところで、いつもすごく葛藤するの。

―― それって、めっちゃ難しくない? フリーと言っても、何もなかったらただ遊んでるだけだし。

直樹さん 逆に言うと、そういうことをさせてくれるところって、すごく貴重なの。いまって「何かをやらせよう」「何かを習得させよう」みたいなものばかりだから。

現実にはそこまで振り切れないんだけど、でも、その部分の大切さはすごく感じていて。

それぞれ喧嘩したり、怒ったり悲しんだり、子どもたちの間に日々いろんなドラマがあって、そこにどう向き合ってあげたらいいか? 対話じゃないけど、そういう時間をとることが彼らの成長につながるんじゃないかと思っているよ。

「かたち」「わんぱく」「じぶん」「せかい」「しぜん」

TIDE POOLの5つのクラス

かたち(月):素材と向き合い、自由に形をつくる創作体験。

わんぱく(月):子どもの「やりたい!」を冒険や遊びで実現。

じぶん(火):感情と向き合い、自己表現と共感力を育む。

せかい(水):多様な文化や価値観に触れ、視野を広げる。

しぜん(木・金):五感で自然を体験し、理解と思いやりを深める。

―― 直樹さんの話を聞きながら、フリースクールにもいろんな可能性があるって思ったな。

直樹さん たとえば、いまのこの時間、「わんぱく」っていうグループが別に動いてるんだけど、このグループって、子どもたちがやりたいことを決めているんだよね。

それで、今日は横須賀のほうに行ってるんじゃないかな? うみかぜ公園にスケボーをやる場所があって、たぶん、そこに行ったんだと思うんだけど。

―― 結構、遠出もするんだね。

直樹さん そうそう。満場一致だと言ってね。その子たちのやりたいことを大人がサポートして。

きょん2 そういうのが楽しそうだなって。

直樹さん そう、楽しい。これやって、あれやってじゃなくて、これをやりたいっていうワクワクを大切にしないと。でも、すごい難しいよ。だって、みんなのやりたいってことがバラバラだと、それだけ大人の人数が必要だもん。

―― いやあ、運営する側は大変そうだなあ。

直樹さん 超大変。とくに経済的に(笑)。だからもう、学童の域を超えてるよね。普通、学童って一定の空間に子どもを集めて、見ていれば成り立つものでもあるんだよね。そこを超えちゃってるから、どうするの、俺たちみたいな。

―― でも、超えてはいくよね。

直樹さん フリーの意味を取り違えてるって言われていて(笑)。フリースクールのフリーというより……。

きょん2 本当のフリー(笑)。

―― それって、対話も似ているところがあって、こうしたらいけないって縛らず、自由に話したいことを話していい、でも、ゆるやかにホールドはするという……。

直樹さん そうそう。制限をかけようと思ったら、いくらでもかけられちゃうんだよね。「これはやめよう」「これはなしにしよう」とか……、でも、それをやりはじめると縮小していく。ものをつくっていても、面白さがない。

―― 進めていくことが前提になっちゃうと、その分、創造性は落ちてしまう。どこにでもある話だけど……。

直樹さん これやると怒られるとか、これやるとやばいなとか、大人だってビクビクしながらやったりするじゃん。これは書けねえなとか、これは言っちゃいけないなとか。

そういうプレッシャーがないなかで発想していくと、何かがワーッと生まれてくる。それってエネルギーだからさ 子どもたちはエネルギーのかたまりだからドーンって。

―― そこがやりたいところなんだよね。直樹さんは、それをどう受け止めているの?

直樹さん だから、「何かあったら引き受ければいい」って自分で思って、あとは任せるよって。

―― そうか、腹を括ってるんだね。

直樹さん そうそう。もちろん、責任の所在とかいろいろあるけれど、きっとそこが大事なんだろうね。

うみかぜ公園

横須賀市の海沿いに広がる公園。スケートボード広場、多目的広場、釣りスポットなどがある。

対話の進め方

① 自分の中に生まれたものを眺める。

② 自分の中にあるものを、

場の真ん中のテーブルに並べるように外に出す。

③ 同様に、他の人から出されるのを待つ。

④ 自分の言葉・感情、他人の言葉・感情、

どちらも一緒に場に生まれたものとしてテーブルに並べてみる。

⑤ 並べられたものを眺めながら、さらに自分の中にあるものを出す。

——「ことばの焚き火」より

―― 直樹さん、この対話を進めるにあたって、スタッフにも話を聞いてほしいって言ってたよね?

直樹さん そう。僕一人でタイドプールをやってるわけではないし、スタッフがみんないなかったら、うちは何もまわらないんで。ぜひ聞いてほしいなあ。

―― お二人は、どんな経緯でタイドプールに関わったんですか?

メイさん タイドプールで学童がスタートした年なので、10年くらい前、娘がちょうど小学1年生で。

そこから小学校の6年間お世話になって、途中から保護者としてお手伝いしていったら、いつの間にかスタッフになって……、それで10年が経ちました(笑)。

ガクさん 僕はもともと、平塚で15年ほど小学校の教員をしていたんですが、いろいろあって一年ほどお休みをいただいていた時期、ここに遊びに来る機会があって。めちゃくちゃ面白い場所だなと思ったんです。

ちょうど直樹さんも、星山で授業を始めたりしていて、現場を開こうとされていた時期だったから、出会って早々、「ガクちゃん、やろうよ!」って(笑)。

―― いきなり?

直樹さん 会った初日だよね。「やってみる?」って(笑)。「彼ならいける」って思ったからなんだけど。

ガクさん それで早々に学校を辞めて、「ここで働かせてください」って。それから3年になります。

きょん2 なんでここに来ちゃったの?

ガクさん 小学校って、たくさんの生徒を一人の大人がお預かりする場所でもあるので、制限とか管理していかなきゃいけないシチュエーションが多々あって。

自分が関わりたいように子どもたちと関わって、子どもたちもやりたいことがやれるような……、学校がそうなればいいんですが、そこはなかなか難しいだろうなって。

―― タイドプールでは、普段はどんなことを?

ガクさん 主に「わんぱく」を担当してますね。

―― 長くいらしているメイさんのほうは?

メイさん 私は、ガクさんから運営主任というありがたい肩書きを頂戴したんですけど……(笑)。日々の保護者の方とのやりとり、事務的なことが中心ですね。

保護者の方と接するのが好きなので、一人一人悩んだり、考えたりしていることを一緒に話したり、そういうコミュニケーションが喜ばれるのかなって感じています。

―― そうか、子どもだけじゃないですよね。

メイさん はい。お子さんを預かりしているだけでなく、ご家族すべてと関われるところがいいなって。それを望んでらっしゃる方が多いのかなって思います。

―― いろいろ話してきましたけど、タイドプールがやっていることって、大人にとっても必要なことなんですね。

直樹さん そうそう。(アウトドア・エデュケーターのチラシを指しながら)だから、大人はこれなんだよ。

きょん2 タイドプールの大人版みたいな。

葉山・下山口のTIDE POOL にて、スタッフのメイさん(堀口明子さん)、ガクさん(石川岳さん)とともに。

葉山・下山口のTIDE POOL にて、スタッフのメイさん(堀口明子さん)、ガクさん(石川岳さん)とともに。

直樹さん うん。こっちは大人がガッチリ学べるから。いま、家族で参加する人も出てきてるよ。

―― 直樹さんが目指してることって、めちゃくちゃクリエイティブだよね。ただ自然体験すればいいとか、型通りのものではないところが、すごいなって。

直樹さん 毎回いろんな経験をしてるから、振り返りの時間がめっちゃ長くて。みんなでシェアして。

―― これからはこちらも広げていきつつ……。

直樹さん エデュケーターの人たちも、タイドプールの運営を結構手伝ってくれるんだよね。彼らも学びたいから、親子のキャンプも一緒に来てくれて、一緒にサポートしてくれる。

彼らは彼らで持ち帰るものがあるだろうし、運営も大人の手が増えるととてもありがたいし、心強い。

さっきやりたいを叶えようとすると、大人の手がいっぱいいるって言ったでしょう? 実際、大人が増えると、やりたいことが叶っていくんだよね。そういうつながりが広がっていくと本当にありがたいし、好循環だよね。

―― なるほど。一つ一つがバラバラにあるわけじゃなく……。

直樹さん ただ、それは別に意図してないんだよ(笑)。システムとかつくるのが超できない人だから、気がついたらこうなった、やっていったらこうなったみたいな。

―― そういう積み上げ式がいいなって。最初から計画してやるより、リアリティがあると思うなあ。

直樹さん そう。面白いよね。いま、そういうものができつつあるのかなって思っていて。

―― ここから未来が開けてきそうだね。今日は、じっくりお話が聞けてよかったです。

直樹さん 僕も聞いてもらえてすごい嬉しい。自分のことを整理するいい機会にもなった気がするよ。

きょん2 ちょっと遊びに行きたいなって思いました。

直樹さん 一緒に遊べるのがいいよね。いつでも遊びに来て。今日はどうもありがとう。

―― はい、ありがとうございました。

タイドプールにほど近い、葉山の大浜海岸にて。

タイドプールにほど近い、葉山の大浜海岸にて。

メイさん(堀口明子さん)

ガクさん(石川岳さん)