葉山の対話 2023ー2025 7

葉山の対話 2023ー2025 7

堀井祐介さん Yusuke Horii

堀井祐介

Studio RODA代表。ヨガ・ピラティス講師。一般社団法人IKKA 理事。俳優活動を経て、人の心と身体のつながりに関心を持ち、同じエッセンスを持ったヨガとピラティスにたどりつく。葉山・上山口にある自然豊かなスタジオを拠点に、自己と他者をともに大切にするあり方、コミュニティづくりのプロセスを発信。個人レッスン、ビーチヨガのほか、ダウン症の次男の誕生後の気づきから、福祉施設でのヨガクラスも積極的に開催している。三男児の父。妻の理恵さんも、ヨガのインストラクターとして活動中。

https://www.studio-roda.com

収録:2024年12月5日 @Studio RODA

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima

―― ホーリーは、いまどんな日常を過ごしているんですか?

ホーリー 40代になるまでは、あまり自分のことを顧みる時間がなくて。休みもほとんどとらず、ずっとぐるぐるぐるぐる、いろんなところをまわっていました。

―― ここでパーソナルレッスンするだけでなく?

ホーリー 仕事の半分ぐらいはここなんですけど、あとはビーチ葉山でのレッスンとか、ご自宅やマンションのジムエリアに呼んでもらってレッスンしたり。

ほかにも、関西でピラティスのインストラクターを育てる養成コースに関わったりしていたので、すごく忙しかったですね。ただ、お客さんの身体を見ているのに……。

―― 自分が後回しになりがちだよね。

ホーリー はい。ボーッとしているとき、その時間だったり、まわりの環境がどうかということが、(体を整えるうえでも)すごく大事だなと思うようになって。

(屋根の上に乗った落ち葉を見ながら)多分、もう少ししたら日が入り方が変わって、ちょうど落ち葉に色がつきはじめた頃だから、漉(す)き和紙みたいな感じで、木漏れ日が散らばるようにバラバラバラバラって見えたり……。

いまは、仕事の合間に、そういう光景を静かに見ているような時間が持てるようになってきました。

―― それがいつくらいから?

ホーリー コロナが始まった4年前くらいですね。

―― コロナで時間ができたんですね。

ホーリー そう。ヨガとピラティスって、探求したらいろんなことが見えてくると思うんだけど、仕事として関わっていると、ちょっと違うものに触れたいと思う時があって。

僕の場合、息子が小6のとき、「バスケをやる」って言うから、庭にゴールを取りつけたんですね。

僕自身、中学と高校はバスケ部で、内心またやりたいなと思いながら「自分のための時間をそんなに取っていいのか?」っていう心のブレーキがあって(笑)。それがようやく取っていいんだって思えるようになったんです。

―― 仕事の合間に、一人バスケをやるようになったんですね。

ホーリー あと、コロナの始まった年(2020年)の誕生日に、バイオリンを始めるようになりました。

それまでやったことはなかったんだけど、ピラティスの生徒さんに、小学生で全日本のコンクールに出ちゃうような子がいて。その子が習っている先生を紹介してもらったんです。

―― プライベートで打ち込むものが見つかって、心や体に何か影響ってありました?

ホーリー バスケで良かったのは、一人で練習していること自体がマインドフルネスになるというか……。

40代に入って燃え尽き感があったんだけど、(バスケが)いいリセットになって、いまようやく回復されて、心も体も充電できたところがあるんです。

ただ、それと同時に、これも40代になってからの本当に大事な気づきだったと思うんだけど、適切な競争って、時にはすごくいい活力になると感じるんですね。

―― 適切な競争、なんかいい響きですね(笑)。

ホーリー 力が強い、技術がある、かっこいい、収入がある……、競争的なことを通して多くものを得たほうが認められるし、優れているって世の中では評価されますが……。

僕の場合、次男がダウン症だったこともあって、そうした競い合うこととは別の幸せを見つけなきゃいけないっていう課題をもらっていたと思っていて。

―― そうか。競争とはまた違う……。

ホーリー そう。「勝ったから幸せ」ではない、「そのままで幸せ」っていうものを探す旅がこの10年ぐらいあって……。

ヨガ自体にそういう要素があったわけだけど、障害のある子供が生まれたことでより向き合うようになれたというか、それは僕の心にすごくいい影響があったんです。

ただ、競争的なものを避けすぎることで、自分のエネルギーが減っていくのを感じるようになって。

―― ぐるっと一周まわって、「競争とは何か?」ということに向き合うようになったんですね。

対話の本

「ことばの焚き火」(大澤真美・中村一浩・植田順・野底稔 2020年 ハンカチーフ・ブックス)

ビーチ葉山でのレッスン

葉山の一色海岸近くにある会員制のアウトドア・フィットネスクラブ。

https://beach-hayama.com/

屋根の上に乗った落ち葉を見ながら

自宅に併設されたピラティス・ルームは、ほぼ手づくり。半透明の屋根は、秋になると色鮮やかな落ち葉に覆われる。

ホーリー 僕のまわりには、プロアスリートの指導している仲間もいるんですが、そういう人たちはガチの世界で勝たないと、もう収入にならず生きてはいけないわけです。

でも、僕の場合、スポーツクラブでレッスンしていた頃から、怪我をした人とか、「他の先生はアクティブすぎて合わない」っていう人が集まってくるところがあって。

きょん2 ホーリーらしいかも(笑)。

ホーリー そういう流れがずっとあったなかで、いま、ビーチ葉山でレッスンをしているときも同じことを感じていて。

つまり、自分でも気づかないうちに、メイク・イット・ハプン(make it happen)、無理やりコントロールして、目的にたどり着こうとする人っていると思うんですけど……。

そうしたタイプの人を、そうではない、レット・イット・ハプン(let it happen)、「そこに向かっていくけど、自然とそれが起きる」という方向にどうつなげていくか?

つまり、環境からいつも影響を受けているのに、それを無視して、「いや、自分はこっちに行く」って物事をコントロールしようとしていた人を、そうした影響を受け入れて、微調整しながら、体が望む方向にどう誘っていくか……。

そうしたやりとりを繰り返すなかで、心身のバランスを感じて、怪我をしたりするような破綻や無理を起こさず、でも、向かいたい方向を持ち続けるという。

―― ガチの世界って、競技だけでなく日常のなかでもありますよね? そこで無理をしてしまうのを、ピラティスやヨガで整えている感じなのかな?

ホーリー レッスンを始めた最初の段階で、身体の動きを通して、自分のあり方にもそうした無理があることに気づいて、「こんなふうに力が入りやすかったんだ」って感じる機会があればいいと思いますよね。

その体験を通してフィットしてきた人のなかには、10年、15年とずっと一緒に続けている方もいらして、それはもう道みたいな感じだなって思うんです。

―― 「ガチ」ではなく、「道」なんですね。

ホーリー ガチの世界、競争の極限みたいなところにいる人って、本当にすごいと思うけど、80代になっても剣道を続けているような方ってまた別ですよね。

競争とはまた違った、道の世界に生きているというか……。

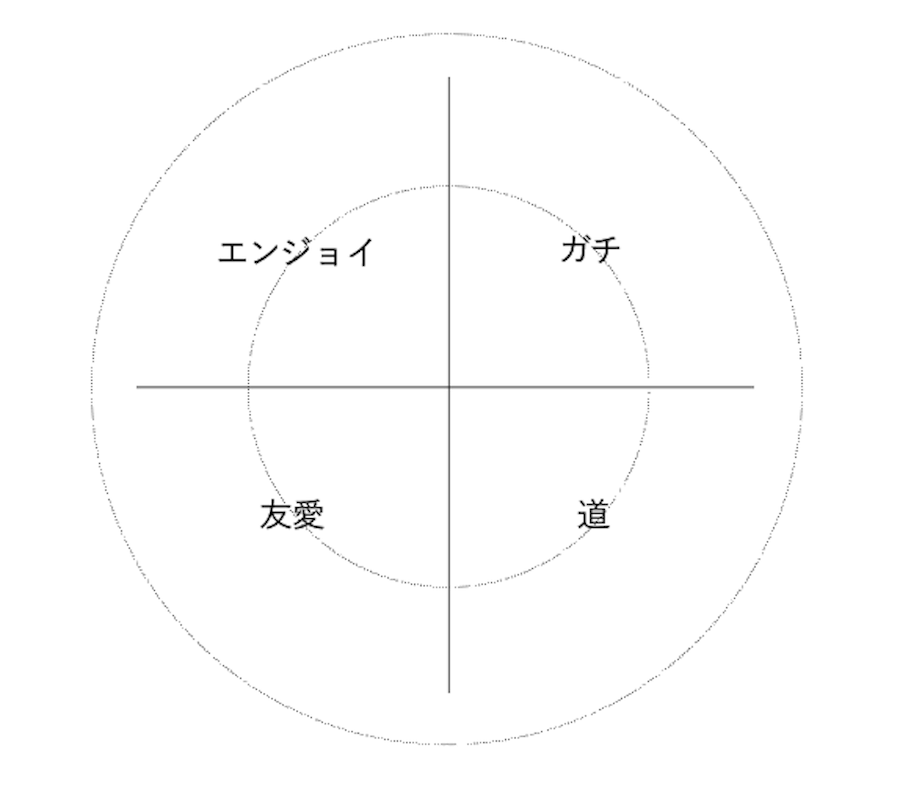

もう少し言うと、「ガチ」と軸が違うところに「道」があって、また少し外れたところに「エンジョイ」や「友愛」の枠があるというふうに感じていて。

―― なるほど。「道」と「エンジョイ」はどう違うの?

ホーリー たとえば、自分一人でバスケのゴールにボールを入れていくのは、続けていくと「道」に近くなるけど、「エンジョイ」にはなりにくいところもあって。

一人でも楽しいは楽しいんですけど、それでは偶然性が入ってこないからだと思うんです。

―― 偶然性が楽しさを生むんですね。

ホーリー 僕はあまり人と戯れたいほうではないんだけれども、一人だけだと「エンジョイ」が足りないって感じるようになって、スポーツセンターの情報とかを探して、他の人と混ざってバスケをやるようになったんです。

そこで、初めは一生懸命やってみたけど、「ガチの意識でやってもまた違うんだな」って感じたり、そうやってエンジョイを感じるようになっていった気がします。

―― なるほど。もうひとつの「友愛」というのは?

ホーリー エンジョイは自分が楽しむことが中心だけど、たとえば、障がい者スポーツに参加すると、みんなが楽しむように考える場面がすごく出てくるんです。

障がいを持った当事者の方のなかには、そういう場でもガチになる人もいるし、道やエンジョイになる人はいるんだけど、福祉の現場、支援する側に立つと、そこには「友愛」というスタンスがあると思うんですね。

―― 「ガチ」「道」「エンジョイ」「友愛」……。おなじ身体を動かすことでも意味が違ってきますね。

ホーリー 自分にとっての定義と他の人の定義で、それぞれに違ってくると思いますけどね。

僕自身はエンジョイと、ちょっと道が入るぐらいのところでバスケを毎日練習していて、そのなかでその日ごとにテーマを設定してみたり、エネルギーが落ちないように、肺活量とか運動能力を高めることを混ぜていったり……。

―― 道を意識するなかで感じることってありますか?

ホーリー そうですね。ガチの競争とは違うんですけど、道の一部としてほんのちょっと競争に触れることってあると思うんです。でも、それって他の人を蹴落とすためではなく、自分の課題を見つけるために必要だと感じていて。

―― 武道はそれに近いですよね。

ホーリー はい。武道をやっている人のすべてがそうなのかわからないですけど、素晴らしいなって感じる方は道を持っているんだなと感じますよね。

メイク・イット・ハプン (make it happen)

コントロールして、目的にたどり着こうとする

レット・イット・ハプン(let it happen)

目的を持ちつつ“自然とそれが起きる状態”に向かっていく

「ガチ」「道」「エンジョイ」「友愛」

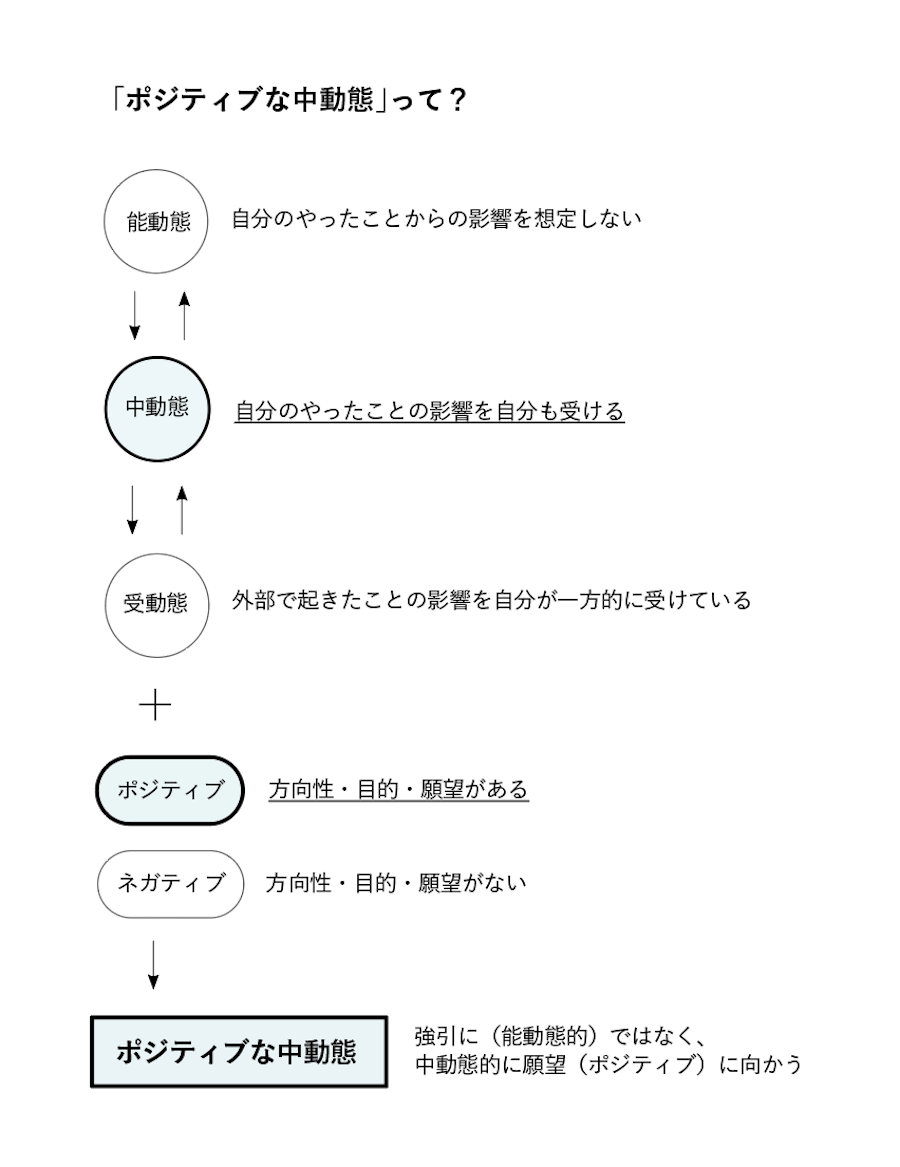

きょん2 いまのお話って、前に聞いた「ポジティブな中動態」の話に重なるなって感じました。

ホーリー それは嬉しいですね。ビーチ葉山のレッスンでも、中動態とプラーナのことをテーマにしてきたし、もともとヨガの本質はそこにあると思ってきたので……。

―― そもそも、中動態ってどんな意味でしたっけ?

ホーリー 英語文法で言うところの能動態と受動態に対して、古代ギリシャ語の文法には中動態があって……。

能動態は、本来は一神教の神のイメージと関係していて、一神教では、神は完全な存在として描かれますよね? だから、「神は世界に影響を与えるけれども、神自身はその影響を受けない」。……能動態は、そうした一神教的な絶対神の視点に感性の面で影響を受けた表現なんですね。

―― なるほど、では中動態は?

ホーリー 中動態の場合、「自分がやったことの影響を自分も受ける」という、能動態と受動態、二つの要素があるとされていて。

簡単に言うと、自分の体をコントロールしようとした時、そのコントロールしようという思いを持つこと自体、身体を緊張させてしまうことがあるんですね

つまり、自分がやろうとしていることに自分も影響を受けている、(他人どころか)自分自身すら支配することができないよねっていう前提があるわけで……。

僕のレッスンでヨガやピラティスの動作をする時は、この「自分すら思い通りにできない」という中動態的な前提をふまえたうえで自分の身体と向き合って、でも、ポジティブな方向に働きかけようとしてもらっているんです。

―― ああ、それがポジティブな中動態。

ホーリー 自分がこうなりたいと思って働きかけるだけでは、まだ能動態ですよね。そのなかで、身体が調和して動けている範疇を超えた瞬間、肩に緊張が起こったり、首に力が入りはじめたりするようになるわけです。

要は、チームワークじゃなく、スタンドプレーが身体のどこかで始まっている。そのことに気づいて、ちょっと先走ったなと思ったら戻ってきてもらう。

その繰り返しが大事だなと思っているんです。

―― 一方で、起こることを受け入れるのが受動態ですよね。

ホーリー ありのままでいいんだよ、何も変わらなくていいんだよって言うと、自己受容にはつながるかもしれないけど、それだけでは成長もなければ、行きたい方向に行くこともできない。だから、理想的な状態を目指して働きかけようとする。

ただ、そうした「こうなりたい」っていうビジョン(願い)は持つけど、そうなれるかどうかに対する執着を一回手放すのが、中動態的に自分の心や体と向き合うことだと思うんです。

プラーナ

体内を流れるエネルギーの流れ。サンスクリット語で「生命エネルギー」「呼吸」を意味する。

中動態的な前提

体の働きは、自分ではコントロールできない

↓

無理やりコントロールしようとすると、負荷がかかって、症状に現れる

↓

「こうなりたい」という願いは持っていい(=ポジティブ)

↓

でも、強引には動かない(=能動的ではない)

↓

中動態的に願望に向かう(=ポジティブな中動態)

―― こういう微細な感覚をどうつかんでいったんですか?

ホーリー どうやってかというと難しいですけど……。身体に関わる仕事を、何千時間、何万時間とやっているうちに、そういう感覚になっていった部分がありますね。

あとは、まだピラティスに出会う前、20代の頃にお芝居を学んでいたんですが、そのなかで、人と人との間で言葉以外の情報がやりとりされていることをインストールしてきた感覚があって、その影響も大きいと思います。

―― 身体のなかで起きていることをどうとらえているか、もう少し言葉にできますか?

ホーリー まず、僕が大事だなと思うのは、自分の身体に出している命令が、身体の中心とつながったものなのか? それとも、一部分に命令を出しているだけなのか?

一部分に命令を出しているとしても、本人にその自覚はなく、「腕を上げるってこういうことでしょう?」って上げているわけだけど、その上げ方を何千回、何万回繰り返すと、肩に緊張感が積み重なって痛みにつなることもあるんです。

たとえば、重心が右に偏っていることが感じられたら、左のお尻にも重心を乗せてもらって、骨盤の左右に体重が同じぐらい乗ったところに来るようにする。

そうすると、身体を支えるためにコアが働きはじめるので、その状態で腕を上げると、「腕を上げるためにお腹の力も使うようになったね」ということになるわけです。

―― なるほど。腕という身体の一部を動かすのではなく……。

ホーリー そう。身体の中心につながって、そのつながりを感じながら動いていくことが大事だなと思っていて。

そういう本人がなかなか意識化できない身体の使い方って、外から見ているからわかるという面もあるし、僕自身の特徴、特性として、相手のコンディションを自分の身体を通して知覚したりすることが得意でもあるんですね。

―― 相手の身体の状態を自分の身体で?

ホーリー そうなんです。そして、それを僕がただ誘導するだけではなく、相手の方も自分で自分の状態を意識化できるようにお手伝いしていく。

そうすると、自分の心と体がどう離れていたか? その点がだんだん自覚できるようになっていくと思っています。

要は、自分の身体の中で起きていることを認識し、それを調整することで、自分の身体の情報を聞きながら、よりラクに動けるようになっていくという……。

最近は、そうしたアプローチをベースにしつつ、筋力だったり、肺活量や酸素の摂取量だったり、そういう物理的なエネルギーへの働きかけもやっているわけです。

―― 適切な競争に必要な要素として。

ホーリー はい。周囲のエクササイズの傾向を見ていくなかで、以前は、「火を燃やせば熱くなるみたいなことばっかりやってる世界だなあ」と思うところがあって。

でも、自走し続けるためのエネルギーはやっぱり必要で、この数年、僕自身もそうやって元気を回復させてきたので、いまはとらえ方が少し変わってきましたね。

―― 動きにつながらないと日常も変化しないし、自分の生き方も変わらないですからね。

ホーリー そう。「ああ、調和した」って思うけど、そこで静止してしまったら、もうどこにも行けなくなるというか。止まっていても、時間は流れつづけるので……。

きょん2 気づきは大事だけど、そのときだけなんだよね。

ホーリー 共通している話かわからないですけど、太陽系は太陽からエネルギーが外にずっと流れ続けているし、地球も内部でぐるぐる回ってるだけじゃなく、外から来たものをまた外に出していくという流れがあるわけです。

同じように人生も時間があって、始まりから終わりに向かって流れていくし、完成したと言っても、それが永久に続くわけではなく、変化はずっと起き続ける。

そう思ったとき、「ああ、整ったな。調和したな」と思って、それで終わりではなく、その整った状態で自分の興味や関心のあること、「これをやっていると幸せだな」って感じることに向かって、自分を使っていくことが大事だと思うんです。

―― 自分の生き方につながる話ですね。

ホーリー 『進撃の巨人』に、「キャッチボールしてるだけで良かったんだ」というシーンがあって。

登場人物の一人が、昔、おじさんとキャッチボールしていたことを思い出して、本当はそれだけでよかったんだけど、それ以外のものに巻き込まれていって……。

―― 人生そのものの話ですね。いったんキャッチボールの世界に立ち返る必要があるかも。

ホーリー 要は、目的達成の手段となることに邁進するインストルメンタルな生き方から、行為そのものを目的にして純粋に楽しめることをするコンサマトリーな生き方へ……。

年齢によっては体力は落ちていくかもしれないけど、その制限された条件のなかでよりよく自分を使っていく、そうやって成長していける可能性があると思っていて。

外から見たら下り坂であっても、より効率がいい、洗練された生き方はあり得ると思うんです。

身体の中心

自分の身体に出している命令が、「身体の中心」とつながったものなのか?

進撃の巨人

『進撃の巨人』第135話「天と地の戦い」(コミック37巻)より

インストルメンタル(instrumental)

何かの目的・手段としての行動

コンサマトリー(consummatory)

行動そのものを楽しむこと

―― ーベースのひとつにしているピラティスについて、もう少し教えてもらえますか?

ホーリー ピラティスは、ドイツ人のジョゼフ・ヒューベルトゥス・ピラティスさんが創始したメソッドです。

名前がそのままメソッドの呼び名になっていますが……、ピラティスさんは第一次世界大戦中に捕虜になって、イギリス領のマン島に勾留されていたとき、戦争で傷を負って、寝たきりで動くこともできないた兵士のリハビリに、ベッドのスプリングを使ったケアを思いつくんです。

―― (スタジオを見渡しながら)ここに置いてある器具の原点にあたるお話しですね。

ホーリー はい。ピラティスさんは、もともと身体が弱い人で、喘息やくる病にずっと悩まされいて、幼い頃から肉体的なトレーニングに励むようになったといいます。

調べていくと、お父さんは機械体操の選手で、お母さんは自然療法の医師だったこともあって、もともと自分の体は自分で治すという考え方が強かったんでしょうね。

ピラティス・メソッドが広まるようになったのは、1925年にアメリカに渡って、ニューヨークでスタジオをオープンさせてからだと言われていて……。

現代舞踏の先駆者であるマーサ・グレアムとか、20世紀を代表するバレエの振付師、ジョージ・バランシンのような著名人に支持されることで、「ダンスで怪我をしたら、ピラティスのスタジオでリハビリ、トレーニングをして、また舞台に戻ってくる」という流れが生まれていったみたいです。

―― ホーリーがピラティスに出会ったのは……。

ホーリー 20代の前半、お芝居をやっていた時ですね。まわりには、3歳からバレエをやっているような人もいて、身体のつくりとか使い方が見た目にも違っていて……。

「大人になってから頑張っても、追いつけないじゃないか」って、ちょっとコンプレックスがあったんです。

でも、たとえ頭の上まで足が上がるような柔らかさがなくても、ピラティスをやっていけば正しい身体の使い方を学べる、そういうセンスは磨いていけるんだって思えたんですね。

―― 生まれついての素質がすべてではない?

ホーリー そうですね。(素質がある人は)そういう動きがなぜできるのか? 理由はわからないままずっとやっていて、それであちこち怪我したりすることもあって……。

そうではなく、身体の使い方がわかったうえで、その使い方を身につけていけば、結果としていいパフォーマンスにつながるし、怪我なども防ぐことができる。そこが、「ピラティスって素晴らしいな」と思った点ですね。

―― 最初の出会いは何年くらいになる?

ホーリー ピラティスを教えるようになってから、ことしで19年くらいですね。ピラティスが世界中に広がるようになったのは2000年代に入ってからですが、日本に広まったわりと初期の頃に出会ったんだと思います。

―― ヨガはどんなことを実践されてきたんですか?

ホーリー いわゆるフィットネス系のヨガを学んだのが最初のきっかけですが、その後、もう少し別の学びもあるのかなと思い、東京の町田にあるヨーガ・ニケタン、日本ヨーガ療法学会を通してヨガセラピーの基礎を勉強をしました。

その後も、ヨーガの本場であるインドのリシケシュに滞在して、勉強したり、自分なりに体験を重ねてきました。

きょん2 リシケシュに行ったんですね。

ホーリー ヨーガ・ニケタンの本拠もリシケシュにあるし、それぞれのアシュラム(寺院)でさまざまなヨガが受けられるので、ヨーガに対する理解もかなり深まった気がしています。

―― そういう探求を通して、ピラティスとヨガが両輪というか、実践の軸になっていったんですね。

ホーリー お芝居をやっていたとき、練習してきたことが本番でできなくて、「心も体も自分のものなのに、なぜ思い通りにはならないのか?」って、ずっと悩んできました。

その一方で、他の人の素晴らしいパフォーマンスを目にするたびに、「この動きや表現に心と体はどう関連しているのか?」、そこに興味を感じる自分もいて……。

お芝居自体も面白かったけれど、心と体のつながりを探求することへの関心が深くなって、お芝居を離れた時期があったんですが、その時もまた心と体のことがやりたくなって、ヨガやピラティスにつながった面もありますね。

ジョゼフ・ヒューベルトゥス・ピラティス

(Joseph Hubertus Pilates, 1883-1967)

ヨーガ・ニケタン、日本ヨーガ療法学会

日本ヨーガ・ニケタン

https://www.yoganiketan.jp

日本ヨーガ療法学会

https://www.yogatherapy.jp

リシケシュ

インド北部、ヒマラヤ山脈のふもと に位置する「ヨーガの聖地」 。有名なガンジス川の沐浴もここ。

―― なるほど。もともと身体のことには興味があった?

ホーリー 心と体がどうつながっているか? お芝居を通してより感じるようになれたんですが、ヨガやピラティスは、それそのものを扱っているんですよね。

その部分に惹かれたからこそ、この20年近く、仕事としてずっと続けてこられたんだと思います。

いまは、そうした意識、心、神経の領域にとどまらず、筋肉なども含めた物理的な体を大事にしていこう、その強さも求めていこうと思えるようになって……。

―― ある意味、バランスがとれてきたのかな。

ホーリー 体の強さを求めることへの罪悪感が減ってきた感じはありますね(笑)。多分、ルッキズムに対しての嫌悪感みたいなものもすごくあった気がします。

―― なんかわかる気がする(笑)。

ホーリー やっていることと自分の適性もあると思いますが、何をしていると自分は幸せなのか? 自分を知っていくためにも、ある程度環境に揉まれたり、何かにぶつかったり……。

そうやって、自分自身の輪郭、心の形を探ることが大事ですよね。僕自身、10代、20代は、そういうことをめちゃくちゃ繰り返してきた気がしていて(笑)

―― 話を聞きながら、生き方と身体の使い方がリンクするような感じだったのかなと。

ホーリー ああ、確かに。身体を動かすことを通して、自分の命令がどう届いているか? 違和感があるから少し変えてみたら、ちゃんとつながったとか……。

自分の人生のなかでも、どんな選択で、どんな行動で、どんな時間の使い方をしたらいいか?

そうした問いのなかで、「これじゃあ、睡眠が足りないな」とか、「楽しいより疲れるほうが多いな」とか、いろんなことを試してみて、それでぶつかって、無用なぶつかりは減ってきたつもりが、また別の何かにぶつかって(笑)。

それでいま、自分のなかにエネルギーが貯まってきたからだと思うけど、自己破壊の痛みを経験しています。

これまでの自分のパターンの一部を壊して、また何か新しいことをしたいと思っているところがあって。

―― おお。具体的にはどんなことを?

ホーリー 自分の仕事は人をサポートすることだっていう自覚が強くあるんですけど、もともとお芝居をやったりしていたなかで、自分自身でも何かを表現していきたい、そういう欲求があったことを思い出してきたんです。

―― 新しいことを始めていくフェーズなのかな。

ホーリー そうですね。全部をガラッと変えるのは難しいけど、いまのこの生活をつづけていく習慣を持っていれば、朝にこれぐらいの時間がつくれるとか、もう少し早く寝られるかとか、大人なりに探っていけると感じていて。

そうやってできた時間に映像を編集してみたり、BGMにバイオリンの演奏を入れてみたり、自分で表現したものを発信していけたらいいなって思っています。

―― 身体のなかで循環がはじまってくると、自己表現欲求って自然と出てきますよね。

ホーリー 20代の頃は、事務所に入って、一生懸命オーディションを受けたり、「自分がどう見られているか?」ということで、すごい擦り切れてしまったけど……。

いまは素直に表現したいと思うし、人に届いてリアクションがあったら、やっぱりうれしいなって感じていて。

自分が大事にしてきたものを表現していく……、でも、あまり道に偏りすぎると、自己満足になってしまうかもしれないから、人とのコミュニケーションを保ちつつ、どう伝えるか? そのバランスを探っているところがありますね。

―― 大事なものをどう表現し、伝えていくか。

ホーリー そこはもう、勇気を持ってチャレンジしなきゃいけないことのような気がしています。

―― そうした欲求は、そもそもどこから来るんだろう?

ホーリー 日常生活のなかで大事にしたいと思ったことだったり、美しい瞬間だったり……。

たとえば、それを少しずつ映像に残して編集して、形あるものに表現したことが会ったことのない人にも届いたら、何かシナジーが起こる可能性がありますよね?

―― そうしたチャレンジも、ポジティブな中動態の話につながってくるように感じますね。

きょん2 つながるよね。時々、話をするもん。

ホーリー へえ、それは嬉しいなあ。

―― 勇気を出すということも、ポジティブな行為なんだけど、でも、過剰な無理はしないというか……。

ホーリー そうですね。一見、地味に思えることであっても、美しいと思うことを形にする。そのために行動することが、いま、必要だなって感じていて。

―― そういう感覚って大事だなって思いつつ、でも、それで本当にうまくいくのか、生きていけるのかって感じるところもありますよね? それこそ、アウターマッスルを鍛えるみたいに、映えることをしないと注目されないのかなって。

ホーリー うん、わかる。わかる。

―― そういう思いから抜け出して、ポジティブな中動態でうまくやれるということを示していけたらいいですね。

ホーリー はい。わかる人にわかればいいとか、ちょっと前まで思っていたし、実際、今日話したことって、サイエンスのように数値化は難しいところもあって。

でも、自分の中心とつながって、そこから起こすものは、動作でも日常の中の行為でも、本当に美しい。

僕自身、そうした確かにそうだと感じられる、少なくとも関わっている人にとって共有できるものを、デフォルメせずに形にし、体現していきたいと思う。

僕がこんなふうに思うのは、そういう時代だからなのか、それとも、葉山というこの地域だからなのかわからないけど……、今日、話し合ったような感性、そして価値観を多くの人が求めたり、共有したり、それで大きな流れが生まれていったら、本当に素晴らしいなって思いますよね。

―― いやあ、今日は本当にいい話を聞けた気がする。またゆっくり対話しましょう。

ホーリー はい、ありがとうございました。

―― ありがとうございました。