葉山の対話 2023ー2025 6

葉山の対話 2023ー2025 6

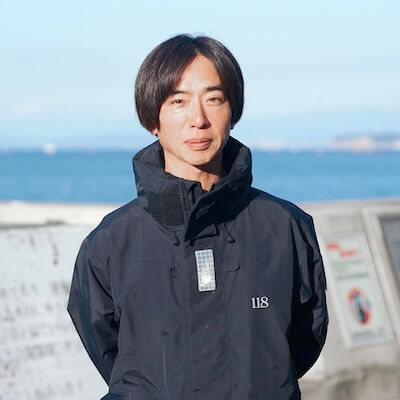

佐藤輝さん Teru Sato

佐藤輝

1976年、葉山町生まれ。大学時代にヨット部に所属、ほぼ毎日を葉山の海で過ごす。卒業後、都内のホテルに就職したものの海への思いが断ち切れず、サイパンでダイビング修業。生まれ故郷・葉山での独立を決意し、2005年に「ダイビングショップNANA」を設立。毎日葉山の海に潜り、世界中の誰よりも湘南の海を知るガイドダイバーを目指し、活動中。また、葉山の海の環境を守るため海藻の保全活動にも携わっている。

https://nana-dive.net

収録:2023年8月18日 @カフェテーロ葉山

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @芝崎海岸

僕は、風早橋にあるダイビングショップでオーナーをしながら、ほぼ毎日、葉山の海にもぐっています。

ダイビングに参加するため、東京や横浜から集まってくる皆さんに、〝いま一番の葉山の海の中〟を紹介するということを一番の仕事にしています。

もともと葉山に生まれて、地元の幼稚園(明の星幼稚園)を出た後、小学校から東京に引っ越して、そこから大学、就職とずっと東京で過ごしていたんですが、社会人になってからダイビングに出会ってその楽しさに惹き込まれ……。

どうしてもダイビングがやりたくて、入社して6年目にサラリーマンを辞めて、ライセンスを取りにサイパンに行き、4年ほどダイビングの修行に明け暮れました。

帰国後、「どこで独立するか?」って考えたとき、このあたりは伊豆がダイビングのメッカで、たくさんのダイビングショップがひしめき合っているんですが、葉山には3~4軒しかなかったんです。しかも、いまの僕がやっているみたいな、海の中をしっかり紹介するガイドさんがほとんどいなくて。

「葉山の海でも、きっといろいろなお魚と出会えるはずだ」と思って、2008年に「ダイビングショップNANA」を開き、いまに至っているという感じですね。

以来、15年ほど葉山の海を潜ってきましたけど、それでも知らないお魚が出てきます。

あと、陸上にいたらあまり実感できないと思うんですけど、海の環境がどんどん変化していて、じつはいま葉山の海も、全国の海もすごい危機がやって来ているんです。

そういうお話もできたらと思いますが、まず葉山の海にどんな魚がいるのか? これまで撮影してきた水中写真をお見せしながら、たどっていきたいと思います。

まず、葉山のどこでダイビングをやっているのか?

葉山の方は知っていると思うんですけど、僕たちは真名瀬(しんなせ)漁港に近い芝崎海岸をベースにして、ここから船でボートダイビングをしたり、このへんに基地をつくってビーチダイビングをしたりしています(地図1~3)。

葉山の海の特徴は、海の向こうにすぐ山が見えること、それからリゾートマンションが立ち並んでいて、こうした光景は伊豆とかとは全然違っていますね(笑)。

地理的には、東京に一番近いダイビングポイントと言っていいと思うんですけど、葉山イコールおっしゃれみたいなイメージもあるので、東京から来られる方のなかには「葉山で潜れるの?」って思っている方も結構いるんです

実際、ダイビングショップNANAを始めた当初、ダイバーの人にも同じことを言われたのが結構悔しくて……。

僕たちとしては、そういうイメージをくつがえして、「葉山の海はすごい、楽しかった!」って言っもらえるように、日々いろいろと努力しているところです。

ちなみに、この芝崎海岸の一帯は、岩礁地の一部を埋め立てられ、現在の五角形の地形になりました。

(地図を指しながら)埋め立てによって相模湾の沖合にすぐ出られるようになったことから、ダイビングやシュノーケリングのスポットとして知られるようになったんですね。

この芝崎海岸の隣に真名瀬漁港があり、もともと漁業も盛んだったんですが、昔に比べると魚があまり採れなくなってきていると言われています。

それは、海に潜ってきたなかで実感することも多いですし、漁師さんからも同様の声を聞きます。

そういう背景もあって、いまは漁師さんたちと協業して、沖合に出る際にボートを運転してもらうなど、ボートダイビングのサポートもしてもらっています。

僕たちにとっては有難いことでもあるんですけど、もっと海全体のことも考えないといけないなと思いますね。

葉山の海に興味を持ってもらった皆さんには、自分の体験を交えながら、「いま、海で何が起きているのか?」ということも伝えていきたいと思っているところです。

地図1 三浦半島周辺

地図2 葉山町周辺

地図3 芝崎海岸周辺

さて、ここから葉山の海のなかを紹介していきたいと思いますが、葉山の海を陸から見たら、本当にそのへんに見えている水深2~3メートルぐらいのすごい浅い世界で、秋になるとイワシが大量に群れている海なんですけど……。

まずここで、「葉山の海には何種類くらいの魚がいるか?」をイメージしてみてください。

葉山の海で何種類かは正確に数えられないので、相模湾……。三浦から横須賀、葉山、鎌倉、大磯ぐらいまでの海で何種類ぐらいの魚がいると思いますか?

じつは、ざっくり2000種類いると言われているんです。

相模湾は、深いところも浅いところもあって、僕たちも2000種類を全部を見れているわけではないんですけど、透明度がいいと、シュノーケリングで顔つければ、(写真1、2 を指しながら)こういう景色が見えるんですね。

葉山に住んでいる方にもぜひ見てほしい景色なんですけど、ダイビングになると、水深でだいたい1~20メートルの間を僕たちはもぐっていて、おそらくは300~400種類ぐらいの魚を見ているんじゃないかなと思います。

写真1 葉山の海(水深1m)

(写真3 を指しながら)このあたりからだんだん深度が深くなってきて、そうすると一見何もいない岩肌にいろんな生き物が増えてくるんです。それを見つけてご紹介するというのが、僕たちの一番の腕の見せ所というか……。

ダイビングの世界ではマクロ生物って呼ばれているんですけど、これはギンポっていうお魚で、穴の中に棲んでいて顔だけを出しています(写真4 )。

これは、バルタン星人みたいですが、ワレカラっていうんです(写真5 )。じつは1ミリぐらいの大きさで……、僕たちは「この草にいる」って何となくわかっているので、まずその草を探して……、写真を撮るときは、カメラの前に虫眼鏡みたいなマクロレンズをつけて撮影するんですね。

こちらのダンゴウオは、2ミリぐらいの大きさで、寒い時期しか出てこないんですが、ダイビングの時に出会える葉山の生き物のなかでは圧倒的に人気があります(写真6 )。

ダンゴウオは、昔は伊豆のほうでもたくさん見られたんですが、だんだん温暖化、海の南国化が進んでいって、最初に伊豆で見られなくなって、次は小田原も見られなくなって、次は葉山っていうところまで来ちゃったんです。

実際、今年もすごく数が減っているので、「もう葉山では見えなくなってしまう」と思ったら、葉山を飛び越して、城ヶ島は見られなくなっていて……。だから、神奈川と静岡で今年ダンゴウオが見られたのは葉山だけなんですね。

ダンゴウオは、毎年2月に出てきて、5月一杯くらいで消えるお魚で、ご覧のようにお腹にある吸盤で岩や海藻に張りついてはりついて生活しています。

ただ、水温が20度以上になると暑さで生きていけなくなるんです。そうなると海が荒れた日などにその場所を離れ、波に乗って、どこか別の場所に移動するんですね。

ダンゴウオが見られなくなってしまうと寂しいので、僕たちも「いない年をつくらないぞ」っていう感じで、ダンゴウオを毎年頑張って探しています。

スタッフは5人いるんですけど、毎年2月ぐらいになると「ダンゴウオを一番最初に見つけた人にはボーナスを出します」っていうぐらい、必死に探して何とかつないでいる感じなんです。

湘南エリアは赤のダンゴウオが多いんですけど、こちらは緑バージョンのダンゴウオ(写真7 )。

あと、赤ちゃんには「天使の輪」と呼ばれる輪っかがついています(写真8 )。1ミリくらいしかないので、目の悪い方にはレンズを3つ重ねた虫眼鏡で見てもらっていますね。

写真1 葉山の海(水深1m)

写真3 葉山の海(水深10m)

写真4 コケギンポ

写真5 ワレカラ

写真6 ダンゴウオ

写真7 緑ダンゴウオ

写真8 ダンゴウオの赤ちゃん

聞いたことがあると思うんですけど、昭和天皇が御用邸にいらしていたとき、葉山で研究されていたのが、こちらのウミウシという生き物になります(写真9~11 )。

ウミウシってもともとは貝類の仲間で、巻き貝のような殻を持っていたのですが、進化の過程で捨てたと言われていて、カラフルでいろいろな種類があるので、海のなかで宝探ししているみたいな感覚になりますね。

特に冬にウミウシは多く、ダイビングを2本すると40種類くらいは見つかるんです。だから、この時期は「今日は何種類みた?」と話をすることが多いですね。

じつは、葉山はこのウミウシのスポットとして有名で、僕たちが確認しただけでも200種類くらい……、本当に色とりどり、様々な種類のウミウシがいるんです。

こうしたウミウシのなかで葉山に最も多いのが、このアオウミウシ(写真9 )なんですが、じつは(葉山町の)山梨町長がとてもお気に入りで、以前、葉山の記念誌の背表紙にもアオウミウシのイラストを載せたというエピソードがあります。

最近では、町制百周年のキャラクター にもなっているみたいなので、葉山とアオウミウシのつながりを知る人も増えてきているかもしれませんね。

山梨さんは、大学時代にウインドサーフィンで活躍されていたんですが、ダイビングも得意で、うちでライセンスも取ってくれたり、海の活動にはすごく理解が深いんです。

このトゲトゲウミウシ(写真10 )は、普段は葉山にいないんですけど、夏~秋にかけて黒潮に乗ってやってきたウミウシですね。

本当は南の島で暮らしていたんですけど、黒潮に流されてこっちまで来ちゃったんです。

あと、このリュウモンイロウミウシ(写真11 )が出てきたら「もう少しで梅雨が明けて、夏が来るな」って思ったり。僕たちダイバーは海のなかで季節を感じているんですが、それって陸の季節よりも少し早いんですね。

葉山の海はすごく四季があって、たとえば沖縄の海と比べたら、綺麗さとか派手な感じでは敵わないんですけど……。

葉山の海の良さがどこにあるかといえば、冬は海藻が生えていたり、春になったらウミウシが増えて、夏場になったらまた別のウミウシが出てきたみたいな感じで、海のなかで四季が感じられるところがいいと思うんです。

写真9 アオウミウシ

写真10 トゲトゲウミウシ

写真11 リュウモンイロウミウシ

町制百周年のキャラクター

葉山町制100周年PR大使

「Myusy(ミューシー)」

次は、魚たちの求愛とか産卵についても紹介しますね。

葉山の海って、すぐ近くにリゾートマンションがあるし、夏には海の家も賑わっているので、そのすぐ近くで産卵が行われているって想像がつかないかもしれません。

たとえば、これはイシモチの仲間で(写真12 )、メスが生んだ卵をオスがくわえて、孵化するまで口の中で卵を育てるんです。この写真はその卵をくわえている状態ですが、これも6月くらいに潜ったらたくさん見られます。

これは、平成天皇が研究されていたチャガラっていうお魚で(写真13 )、葉山に一番多いお魚だったんです。

実際、潜っていても以前はもうチャガラだらけだったんですけど、最近は本当に減ってしまっていて、多かっただけにそれがすごく感じられるというか……。

これがそのチャガラの卵です(写真14 )。メスが産んだ卵をオスが巣穴の中で守っていて、敵が来ると攻撃して、孵化するまで見守っているシーンも見られたりします。

これもチャガラですね(写真15 )。さっき卵を守っていたオスどうしの喧嘩ですね。

縄張り争いで口を開けたり、ヒレ広げたり、そうやってメスを取り合ったりとか……。これはいろんなお魚で観察できるんですけど、写真にするのが意外に大変で、いいのが撮れたら「やったー」っていう感じになりますね(笑)。

あと、アイナメ(写真16 )って知ってますか? これはアイナメの卵なんですけど(写真17 )、アイナメも昔、葉山と三浦で観察できていたんですけど、葉山ではほぼ絶滅してしまって。

冷たいところが好きなお魚だからというのもありますが、昔は結構いっぱいたんですよね。それが、いまはまったく見られなくなってしまって……。

これは、タツノオトシゴです(写真18 )。厳密にはハナタツって言うんですけど、タツノオトシゴって、葉山の海にはあまりいなさそうじゃないですか。でも、わりと普通にいて、これ2匹で求愛しているシーンなんです。

お腹が大きい奥のほうがメスなんですけど、タツノオトシゴはメスがオスのお腹に卵を産み付けるんですよ。

オスがカンガルーみたいなイメージで、オスのお腹の中で卵を熟成させて、産むんですね。

この写真は、もうちょっとであなたのお腹に卵を産み付けますよっていうシーンなんですけど(写真19 )、それをオスとメスで遠吠えみたいな感じでやるんです。

写真12 イシモチの口内保育

写真13 チャガラ

写真14 チャガラの抱卵

写真15 チャガラのオスの喧嘩

写真16 アイナメ

写真17 アイナメの卵

写真18 ハナタツ

写真19 ハナタツの求愛

あと、とても切実な問題として、アオリイカ(写真20)の産卵のために、卵を産みつける木が必要なんです。

本来は海藻に産むんですけど、その海藻がいますごく減っているため、海藻の代わりに木を集めて海に入れ、産卵床をつくるということをずっと続けています。

地元の漁業者、釣り人、釣具店の皆さんの協力をいただきながら、もう9年くらい続けているんですけど、最初の数年はなかなか産卵してくれなくて……。

写真20 アオリイカの産卵

また、たくさんの木を確保するのが結構大変で、毎年苦労していたんですけど、3年前、HFC(葉山の森保全センター) の皆さんと出会って、いままで捨てていた危険木を利用させてもらえるようになったんです(写真21~23 )。

葉山の森には、そのまま放置しておくと土砂崩れが起きてしまうような危険木がたくさん生えていて、これはこれで問題になっていたようなんですね。

HFCの皆さんの協力で大量の木が集まるようになっただけで有難いんですけど、メンバーの皆さんが趣旨に共感して、ダイビングのライセンスも取ってくれて、いまはその方たちが木を切って、束ねて、一緒に海に入れて……。

葉山の森と海が一つになって連携して、まさにSDGsというか、すごくいい関係を築けているなって感じます。

アオリイカって、海藻がないと海に落ちた自転車にも産卵するくらい生命力が強いところがあるので、葉山の森の木がいい産卵床になっているように思います。

木を束ねた産卵床も人工的なものではあるんですけど、いまではまわりに海藻が生えていても、こちらで入れた木に卵を産みにきてくれるようになりました。

多分、枝がいい具合に入り組んでいて、奥のほうまで入っていけるので、卵が見つかりにくく、それがアオリイカの繁殖につながっているのかもしれません。

HFC(葉山の森保全センター)

2021年、葉山町に生まれた、森林保全のための非営利法人

https://www.hayamanomori.org

産卵床をつくるため、HFCの皆さんが葉山の森の木を回収

写真21

写真22

写真23

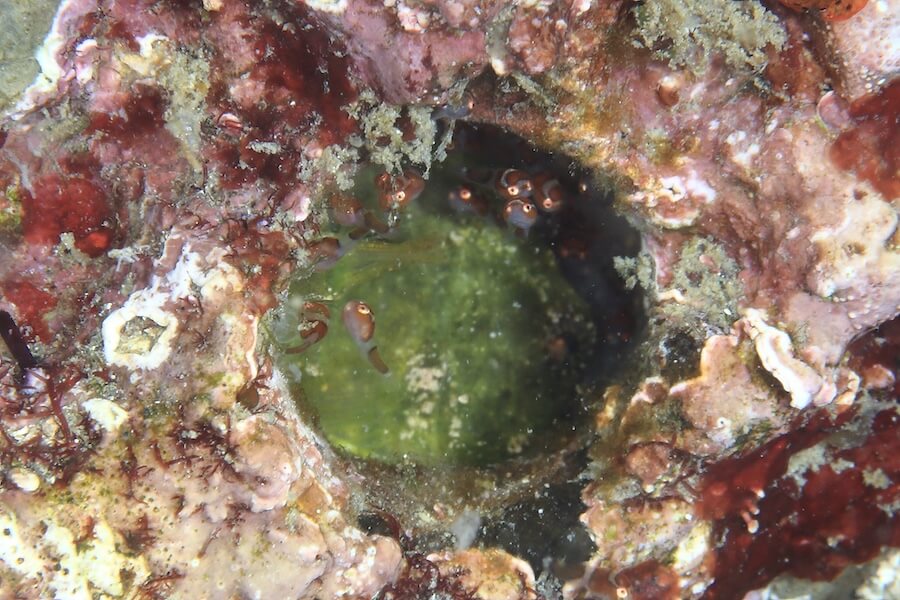

もうひとつ皆さんにお伝えしたいのは、こちらのダンゴウオ(写真24~26 )なんですけど……。

直径3センチぐらいの穴にダンゴウオのオスがいて、穴の奥にある卵を孵化するまでずっと守っているんですけど、子供たちが生まれてくるシーンって、なかなか見られてなくて。

ある時、この卵を守っている穴を初めて発見して、それでこのシーンを撮りたいなって思って、いつになるか正確にわからないので、スタッフが交代で待ちつづけたんです。

「そろそろ今日あたりだ」ということはわかるんですけど、油断ができないというか、何時間も待ったのに、もしかしたらトイレに行っている間に生まれちゃうみたいなこともありうるので、一瞬の隙も見逃せないって……。

その甲斐もあって、この孵化するシーンはスタッフ全員で見られたんだけど、もう泣いちゃうスタッフもいて、いま思い出しても本当に感動的な体験だったんです。

あと、さっき紹介したタツノオトシゴの産卵シーン、これも泣いちゃう系のお話なんですけど……。

メスがオスのお腹に産み付けた卵が孵化して、ある時、小さなタツノオトシゴが生まれてくるわけですが、問題はそのタイミングで、「夜中の1時から3時に生まれる」ことがわかっているんですね。しかも大変なのは、春先とか、夏から秋にかけてとか、お客さんが多いときに産卵の時期を迎えるんです。

でも、「どうしてもこのシーンを見たい! 撮りたい!」っていう思いがあるので、こちらもスタッフ総出で見守ることが習慣になっていているんですね。

通常、うちの店は8時にお客さんをお迎えして、ランチも入れて3時ごろに解散になるんです。

そのあとはスタッフで飲みにいくこともあるんですけど、この時期はもう即解散みたいな感じで、みんな家に一回帰って、夜中の12時に集合して、1時から3時までずっと潜って待ちつづけるということを繰り返すんです。

「今日は産まないな」とわかったら戻ってきて、6時ぐらいに出勤しないとその日の仕事に間に合わないんで、2時間仮眠とって、あわてて準備をして……。

早く生まれてくれればまだみんな元気なんですけど、(写真を指しながら)この時はもう6日目ぐらいで、「そろそろ体力の限界だ」っていう頃に産んでくれて。5ミリぐらいの大きさのタツノオトシゴの赤ちゃんが40~50匹ほど生まれてくるんですけど、いま思い出しても感動の夜でしたね。

タツノオトシゴもダンゴウオも、(目の前のテーブルを指しながら)せいぜいこの上で移動するぐらいが行動範囲なんです。

だから、一回見つけてしまえば、お腹の膨れ具合は昼のダイビングで確認できるので、なるべく一発で決めたいんだけど、どうなるかわからないところもあるので……。

スタッフ間でも、「いや、まだ行かない」「いや、もう今日から行く」っていうせめぎ合いがあって。

僕も様子を見ながら出ていくんですけど、これまでの経験では、最初に行った人が立ち会えたことってなくて、だいだい最後のほうで生まれてくるんです。

こういう現場を皆さんに見てもらうのは難しいですけど、葉山の海のそう遠くないところで感動的なシーンが生まれていることを知ってほしいなって思いますね。

写真24 ダンゴウオの抱卵

写真25 ダンゴウオの孵化(ハッチアウト)

写真26 ハナタツの孵化(ハッチアウト)

最後はちょっと環境的なお話なんですけど、先ほども話に出たように、いま葉山の海の海藻がどんどん減っていってしまっていることが問題になっていて……。

たとえば、これは10年前の葉山の海の浅場なんですけど、冬になると、水面までアカモクという海藻が伸びて、その下にカジメっていう海藻が生えて、海藻の森みたいになっているのがわかりますね?(写真28 )

僕は大学のときヨット部だったんですけど、こうした海藻が春先になるとヨットに引っかかったりするので、「いかに海藻をよけて走るか?」ということがポイントになったり、それくらいすごい量の海藻があったんです。

これはキヌバリという魚の赤ちゃんなんですけど(写真29 )、海藻は海のゆりかごなので、孵化すると大きな魚に食べられないように海藻のなかに隠れるんですね。

そうやって身を守って、大きくなったらまた産卵してということを繰り返してきたんですけど、海藻がなくったことで、どんどん食べられてしまって……。

葉山の海の海藻が減少することで、魚たちのなかにも絶滅の危機を迎えているものが出ていているんですね。

僕自身、あまり危機感はなかったんですけど、2017年、すごい台風が来たときに一気に減ったんですね。

これが台風の後に撮ったものですけど(写真30 )、海藻の森が浅場に全部一面に広がっていたのが、あちこちにちょろっと生えているだけになってしまって。

ただ、それまであまりにたくさんあったので、そのまま減っていくとどうしても思えなくて、この時も「そのうち生えてくる」って思っていたんです。

「葉山の海藻がなくなる可能性がある」っていう研究者もいたんですけど、正直あまりピンと来なくて。でも、その後の数年でさらに減っていって、岩肌がどんどん目立つようになって、さすがにまずいなって思うようになったんです。

まわりでも危機感を持つ人は出てきたんですけど、ときすでに遅く……。いまはもう浅場に海藻がなくなってしまって、こんな状態なんですね(写真31 )。

海藻がなくなった原因はいくつかあって、大型の台風が来て、根こそぎ海藻がなくなってしまったこと、海の水温が高くなってしまったことなどが挙げられますが、もう一つ問題にされているのは、じつはウニと言われているんです。

ウニは海藻を食べて生きているんですけど、ただでさえ少なくなった海藻をウニたちが食べるようになったため、ウニの除去が試みられています(写真32 )。

ウニは全然悪くないんですけど、葉山の海全体の環境を保全する活動の一環として、2019年頃から3ヶ月に一回ぐらいの割合で続けているんですね。

当初、数人のダイバーだけでやっていたんですけど、いまは漁師さんであったり、スキンダイビングをやっている武藤由紀さんのお仲間であったり、毎回、子供たちも含めて50~60人くらい参加するようになってきています(写真33 )。

正直、僕たちがウニを駆除したところで、何週間も経てばもとの状態に戻ってしまうところがあるので、どうしたらいいか僕自身に答えはないんですけど……。

葉山の町の環境に対する意識は確実に高くなっていると思うし、まずは葉山に住んでいる皆さんにこの現状を知ってほしい、そのきっかけになればと思っています。

専門家の人たち間では、「温暖化で水温が上がって、海藻がなくなった」「ウニに海藻を食べられて、磯焼けが起きた」っていう話で終わるところがあるんですけど……。

葉山の海を毎日潜っている僕たちの感覚では、海藻が減ったと言っても、場所によって一番ひどかった時よりは少し盛り返している感じもあるんですね。

ここから車で30分くらい行った三浦のあたりは、海藻が減ったところが増えているんですけど、このあたりの海のすべてで同じことが起きているわけではないので……。

海は脆いところがあると同時に強い一面もあって、いまはすごく減ってきたけど、ここから盛り返して、10年周期くらいで以前の海に戻ることもあるんじゃないか。

「この10年はそういう時期だったんですね」って言える可能性もあると思っています。

写真28 海藻の森が広がる10年前の葉山の海

写真29 海藻の森が広がる10年前の葉山の海

写真30 8年ほど前、台風の後の葉山の海

写真31 朝焼けした現在の葉山の海

写真32 大量のウニ

写真33 保全活動の一環として始まったウニの除去活動

海がゴミで汚れる原因って何だと思いますか?

じつは海に捨てられるゴミはほんの一部で、そのほとんどは都心から流れてきたものなんです。

葉山の海は大きな川が流れ込んでいない分、ゴミも少なく、綺麗な海ではあるんですけど……、10年くらい前から透明度が劇的に良くなってきていると思うんですよね。

これは海に潜っている自分たちの体感でしかないんですけど、なぜ透明になってきているかというと、下水が整備されたことが大きいって言われているんです。

下水が整備されたことで汚泥が海に流れなくなって、プランクトンがあまり大量発生しなくなった……。

それだけが原因じゃないかもしれないですけど、それが透明度が上がった理由だっていう話もあって。実際、もう昔ではあり得ないくらい澄んできているんです。

僕たちからするとちょっと嬉しいことなんですけど、ただそれが、海藻の栄養を奪っているという説もあって。

今度は、海を汚さないけれども、海藻の栄養になる成分を流す必要が出てきていて……。人間が良かれと思ってやったことで、確かに海は綺麗になったんだけど、海の生き物にとってはマイナスのことが起きたのかもしれないですよね。

とはいえ、わからないことも多いですし、何をしたらいいか難しいところもありますが……。

家族や友達と話をする機会があったら、今日の話も交えながら、「いま、海がいろいろと危機を迎えているんだって」と広めてもらえると嬉しいです。

あとは葉山に住んでいたり、遊びに来られるのであれば、それこそ砂浜で遊ぶだけでもいいですし、もう少し余力があるのであれば、シュノーケルとマスクぐらいつけて、浅瀬を見てもらったらより楽しめるかなと思います。

もちろん、ダイビングをやってみたいという方も大歓迎です(笑)。うちにご連絡いただければ葉山の海のなかへご案内しますので、ぜひご一緒しましょう。

ネガティブなことばかり考えても、実際にできることは少ないので、いまある葉山の海、相模湾の海をまず楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っています。

今日はありがとうございました。

ビーチダイビングのスポット、芝崎海岸にて

「湘南 波の下水族館」

(佐藤輝/鍵井靖章・著、工藤孝浩・監修 2021 年 青菁社)

https://www.seiseisha.net/seiseisha-books/shonan.html

水中写真家の鍵井靖章さんと。お二人は共著も刊行

真名瀬漁港からボートに乗って、ビーチポイントへ