葉山の対話 2023ー2025 2

葉山の対話 2023ー2025 2

春日泰宣さん Yasunobu Kasuga

春日泰宣

モノつくり作家。2000年、ネパールで手漉き紙と出会ったのを 機に、ライスペーパーを用いたインテリア雑貨やアート作品の創作 をスタート。2010年、葉山の海の近くにある古民家に移住。日曜大工から魚のおろしまで家しごとも楽しんでこなす。 「テンマンスリー」日々のご近所 ちょこっと仕事もはじめました。

http://coya1681.blogspot.com

収録:2023年2月2日 @カフェテーロ葉山

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @古家1681

やすさん 「葉山と食」がテーマと聞いていたので、家を出る前に何か持っていこうかなと思って……、うちでつくった夏みかんポン酢を持っていきました。

きょん2 わあ、すごい!

やすさん 夏みかんと家でつくった醤油を半々にして、少し昆布を入れてアクセントをつけただけなんですが、簡単で美味しいんですよ。今朝つくってきました。

――今朝?

やすさん 夏みかんの木がうちの庭にぶら下がっているので、ビンに絞って、醤油を入れて、昆布を入れるだけで出来上がっちゃう。すごく簡単なんですけど、大好きで。

大好きな理由は、子供が鍋の時にポン酢をつけるのが好きだから、なお好きというのがあるんですけどね。

きょん2 夏みかんって、いまの時期になるんですか?

やすさん 夏みかんは、夏になるものではなくて、動物に食べられなければ、そろそろ完熟に近づいている頃で……。ゆずと一緒なんですが、秋くらいだとまだ緑、緑していて酸味が強いんです。

意外にポン酢に合うというか、漬物に使うこともあるんですが、エグみがいいアクセントになるんですね。

以前、柚子胡椒に見立てて夏みかん胡椒をつくったこともあったんですが、刺激が強くて、商品化しようと思ったけど、「2回は買わないね」っていう感じで(笑)。

――いろいろ試しているんですね。

やすさん 柚子胡椒だと、結構たっぷり入れて食べられるけど、夏みかん胡椒は少し加えるだけですごく夏らしい風味がして、さっぱりした感じになるんです。

夏みかんポン酢も、少し癖があるかなと思ったけど、 つくってみたらそんなことはなく、子供も美味しく食べているので……、うちは息子が味覚隊長なんですね。彼が「美味しい」と言うと、自信がつくんです(笑)。

きょん2 おいくつですか。

やすさん いま、10歳ですね。妻の奈美さんの食への思いもあるし、僕たちの生活のスタイルもあって……、食に関しては、自分たちが大切にしている「こういうのが美味しいよね」っていう感覚でずっと育ってきているんですね。だから、学校の給食もお弁当で、給食のメニューに見立ててつくっていて。

きょん2 給食じゃなくてもいいってこと?

やすさん そう、給食じゃなくてもいい。僕らから見ると、給食のごはんを本当に子供に食べてもらいたいかっていうと、いろいろと思うところがあって。

子供が学校にあがる時、一通り聞いてみたんですが、「お砂糖の量って決まっているんですか?」って聞くと、「お砂糖はいくら使ってもいいんです」という感じで、甘いものの塊みたいなメニューもあったりするんです。

あと、添加物も気になったので、化学調味料はどこまで使っているか、魚肉ソーセージとかハムとかも含めて聞いてみたら、こちらはすべて無添加なんですね。

きょん2 エエッ、そうなんですか?

やすさん 葉山の給食は、味噌も醤油も、あとベーコンとかも、基本的には添加物が入ってなくて。

無添加と謳っていないのはスープの素を使っているからで、なぜ使っているのか聞いたら、「いや、これがないと味がなくて、みんな残しちゃうから」という感じで。

「なるほど、そうやって食材のうま味の量を調整しているのか」って思ったんですが、でも、うま味こそ地産地消っていうか、「地産地消、ここにあり!」というものじゃないですか。

外部から素材を持ってきて美味しいというのではなくて、「ここから生まれるうま味は何ぞや?」っていうところに、食の原点があると思っています

「自分たちでつくれるのなら、そういうものを食べてもらいたい」っていう感じでやってきたので、子どもに「美味しいのができたけど、これはどう?」って聞いて、それが自分たちの判断になっているんです。子供の味覚には素材を見分ける能力があって、そこがすごいなと思っていて。

味覚に対してぶれずに、自分なりに答えてくれるので、その感覚に毎回ハッと思わされるんですね。

――だから隊長なんだ(笑)。

やすさん そうそう。そのなかで子供がポン酢が好きだっていう話があって、柚子でつくるのと変わらず美味しいって言うので、これはいいやと思ってつくるようになったんです。

(夏みかんポン酢を渡しながら)よかったらぜひ。

きょん2 ありがとうございます。噂には聞いてるんだけど……。

やすさん 毎週、測り売りもやっているんですが、「これ、つくりますよ」って言っても、あまり人気がなくて。自分の盛り上がりと、みんなのニーズは違うんだなと(笑)。

――これはまとめてつくって、ビンに移しているんですか?

やすさん いや、このビンだと、夏みかん一個分の果汁がぴったり入るぐらいなので、そのままビンに絞っています。

――じゃあ、加熱しないで、これでもう出来上がり?

やすさん そうですね。別に昆布は入れなくても美味しいし、身近にある夏みかんをもぎとってつくれるのがいいかなって思って。醤油も自分でつくっているんです。

きょん2 お醤油もきっと美味しいんでしょうね。

やすさん 家のまわりにあるもので、美味しいと言ってもらえるものをつくる。そこに僕らの食の基本がある感じですね。

夏みかんポン酢

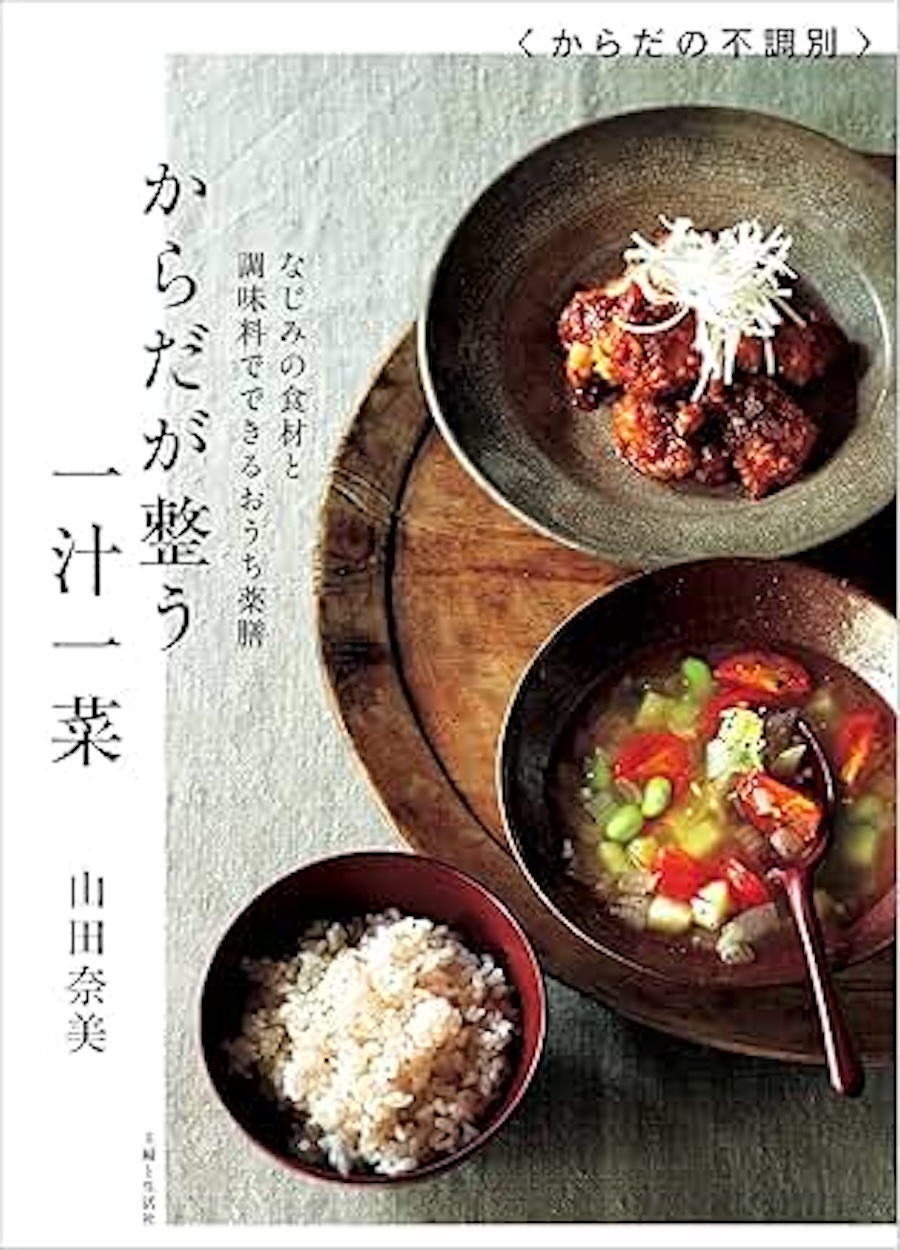

妻の奈美さん

妻の山田奈美さん(左)は薬膳・発酵料理家。

amazon.co.jp/dp/4391163454

スープの素

葉山では、2023年から町内6つの小中学校の給食の調味料がすべて無添加に。2024年度からは、スープの素も使われなくなりました。持続可能なまちづくりを進める「はやまクリーンプログラム」の一環として、「エシカル給食」を展開中。やすさんもすごいけど、葉山も結構すごい。

測り売り

暮らしのはかり売り「三和土(たたき)」(毎週月曜日・午前10時〜夕暮れ)

https://www.facebook.com/coya1681

やすさん宅(古家1681・こやいろあい)では、おすすめの調味料、乾物、簡単な加工品をはかり売りしています。

――葉山に引っ越してきた時、最初、海の力をすごく感じたんです。それまで日常に海があるっていう体験がなかったので、 開放感を含めて海が入り込んできた気がして。

だから、食についても、ただ食べ物がある、料理があるだけじゃなく、暮らしのなかに食事がある、食も含めたシチュエーションが大事なのかなって思うんですね。

やすさん その話を「葉山と食」というテーマに重ねると、「葉山産の○○○」とか、そういうメジャーシリーズみたいなものってあるじゃないですか(笑)。

きょん2 メジャーシリーズ(笑)。

やすさん 以前、そういう特産的なものを集めた「葉山と食」の本を思い浮かべたことがあったんですが、僕のなかではいまいちぴんピンと来なかったんです。

「葉山ならでは」って言った時、僕はこうして葉山に住んでるわけだから、葉山を考えなくていい。まず、自分が出てくるというか、僕が食を通して楽しかったことが、葉山らしさになるっていうことなのかなって……。

――なるほど。

やすさん 言葉のあやではあるんですけど、 自分のことは自分らしさって言わないですよね? じゃあ、食っていうところでもう一つ何かないだろうかと……、(カバンのなかに手を入れながら)僕はこれが美味しいなって。

きょん2 すご~い、面白い(笑)。

やすさん これ、今朝あげてきた揚げ餅なんですね。ここで食べるわけにもいかないかもしれないですが……。

――大丈夫。たぶん、怒られないですよ(笑)。

やすさん 僕は、すごく揚げ餅が好きで。なんで好きかって言うと……、(揚げ餅の入った袋を勝手に開けるきょん2を見ながら)はい、食べてください(笑)。

きょん2 ありがとうございます。

やすさん 子どもが好きでよく揚げ餅をつくるんですけど、揚げ餅を好きな理由って、お餅つきがあるからなんですね。

僕らの暮らしのなかに臼と杵があって、お餅つきがあって、だから揚げ餅が好きなのね。お餅を買ってきて揚げ餅にするっていうと、もう揚げ餅に対するポテンシャルはとっても低くなる。

揚げ餅は好きだけど、それって最終的にできあがったもので、好きなものって味とかももちろんあるけど、もう3分の2くらいは、そのプロセスのなかに「好き」がいっぱいある。だから、大好きなんだなって。

食って、どんな景色、シチュエーションかで味覚が変わりますよね。その時に起こった物語をたくさん共有していると、どこで食べても、その楽しくて、鮮やかな景色は変わらない。そういうところに美味しさがあるというか……。そういった意味で、(揚げ餅という)自分がすごく好きなものを持ってきたんです。

まあ、あとは油とお米と塩気と醤油、味的には結構万能だったりするし、カロリーがあるので(笑)。

――いやあ、すごくうれしいです。

やすさん 普段使っている油、揚げ油ひとつとってもそうなんですけど、うちはごま油を使っていて。

ごま油って、昔ながらの玉締め搾りの和紙濾過だと、ビタミンEも含まれているので酸化しにくく、一斗缶で買って、付け足し付け足ししながら使っているんです。

そうすると、結構使い回しても疲れないというか、牡蠣フライだったら、牡蠣のうま味が油に入ることで美味しさが増したり、お肉なんかもそうですし……。

サラダ油を使うと酸化が早くて、使い捨て的な感覚がありますが、油もそうやってちゃんと使い続けるとどんどんとうま味が出てきて、ふくやかになるんです。

そういう積み重ねた好きが、美味しいになると思うんですね。

揚げ餅

昔ながらの玉締め搾りの和紙濾過

大釜でごまを焙煎、玉締め器を使って、三日三晩、低圧力で搾り、和紙でゆっくり濾過。風味や成分が損なわれない自然の油が味わえる。

*やすさんは10年来、

関根油店の油(関根の胡麻油) を愛用中

やすさん 揚げ餅ということで言えば、塩も本当は葉山の塩を使おうかと思ったんですけど、いま、次のものをつくるタイミングだったので、量がなくて……。

きょん2 お塩もつくっているんですか?

やすさん そうなんです。うちは海が近いので、自分のロマンとして、すべて目の前にあるものだけで塩をつくる……、サップがあるから沖まで行って、人力で海水を汲んで家までカートで持っていって、山に囲まれていて薪があるから、それを燃料に使って火を焚いて……、そうやってまわりの恵みだけでつくりあげる、原材料費ゼロっていうところがすごく良くて。

きょん2 おうちでやられてるんですね。

やすさん そうそう。90リットルぐらいの寸胴鍋があるので、それで塩水を沸かすだけで、塩はそこそこできるんです。

以前、子供たちとも一緒に海に行って、「塩水をコップ一杯汲んで、土鍋で塩づくりしよう」っていうことをたまにするんですけど、コップ一杯でもすごく塩辛くしょっぱくて、飲めないぐらいで。

でも、これを煮詰めれば、コップ一杯でも何食分もの、十分な塩が採れるんですよ。

――僕たちもやってみたいな。

やすさん 塩づくりというと大変なイメージがあるけど、意外に身近なことだったりするんです。そういう塩を使えば、(料理をいただくとき)その景色が一緒に浮かびますよね。

(揚げ餅に使っている)この塩は、高知の黒潮町の塩なんですけど、そこは完全に太陽の光だけで結晶化させた塩なので……。

――完全天日の自然塩なんですね。

やすさん そう、火も使ってないので、味は角がなく、辛すぎず、しょっぱすぎずみたいな感じで。

葉山の海で塩をつくるときもこの塩に見立てて、あまりしょっぱくならないように、最終的にはゆっくりと沸騰させるような感じで柔らかく仕上げようとつくっています。

(そうやってつくった塩を)地元の人に味見してもらうと、「甘いね」「美味しいね」って言ってくれて。多分、(葉山という土地の)空気のなかに塩の味が含まれていて、ご近所の人にとってはなじみのある味なのかもしれないと思って。

きょん2 安心感があるんでしょうね。

やすさん そういう塩もそうですし、醤油も、お米も……、僕としては、何よりもお餅つきをするっていうことが、一人じゃできない。みんなで餅を撞き上げていく和やかな景色がやっぱり最高なご馳走になると思うんですね。

揚げ餅にする前のものをもとって呼ぶんですけれども、これを餅つきに来られなかった仲間にあげるとすごく喜んでくれたり、一緒に撞いて、食べるというだけでなく、食べ物ってメッセンジャー的な役割があるなと思っていて。

――(目の前の揚げ餅を指しながら)普通はこれだけしか目がいかないというか、これが美味しいかどうか、その背後にあるものが想像がしづらいですよね。

でも、人との関わりが見えると、そういう背景も一緒にいただけるというか。そこには食べて栄養をとる以上の豊かさがあって、そのすべてが身体に作用する気がします。

やすさん だから、最初に話したうま味という言葉を簡単に使ってしまうと、表面的な美味しい・まずいっていうところで食べ物が出来上がっちゃうんだろうなって。

健康に良い悪いは別次元の話として、そもそもの食というものが表面的になってないかなっていう気がするんですよね。

食べるものだけじゃなく、食から入ってくるプロセスの共有っていうところが、どれだけ人の暮らしを豊かにするか、そこが大事だなと思うんです。

葉山の塩

葉山の海水を炊いて、自宅で自然塩づくり。

――そういう話を聞くと、僕は本をつくっていることもあるので、やっぱり物語っていうイメージが重なりますね。結局、物語をいただいているんだなって。

おなじ本でも、食べ物でも、できればプロセスを共有したほうがいいっていうことだと思ったし、このTissueというメディアもそこを大事にしているというか。

やすさん 僕が話してきた出来上がったもののプロセスと、共通点があるということなのかな?

――何かそういう感じがして。

やすさん (目の前の揚げ餅を指しながら)これが出来上がった本だとしたら、そうですね。

――ものづくりっていう点では、分野が違うだけで一緒なのかなと。物をつくるときの気持ちとか意識が、本当は一番わかってもらいたいところだったりするわけで。

やすさん その積み重ねっていうことなんですが……、(またカバンのなかに手を入れながら)もう一個出しちゃえばわかるかな(笑)。「葉山に来て、食のことで楽しかったことって何だろう?」と思ったとき、子供が生まれた時に自主保育を立ち上げたことが思い浮かんだんです。

保育というと、保育園に預けるのが普通だけど、保育士さんがいて、野山を駆けめぐる自主保育と、もう一つ、親が保育者になって子供たちを見守るという、僕は大きく3つあると思っていて。

僕らがつくったの3つめの保育で、僕らぐらいしかあまりないんですけど、保育者を親がやる形で、子供たちと葉山の恵みを遊びまくる……そういう活動を、子供が2歳から小学校に入るまでの間、仲間たちとやっていたんですね。

そこでは食べ物が切っても切り離せないというか、買ってきたものじゃなく、自分でつくったものを持ち寄っていただくような、食を楽しむのが好きな人が集まる会だったんです。

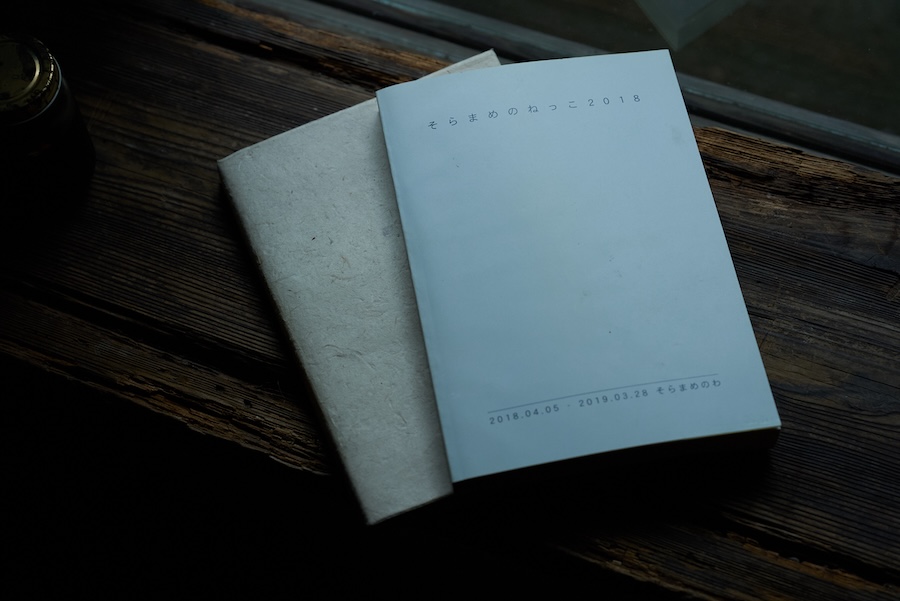

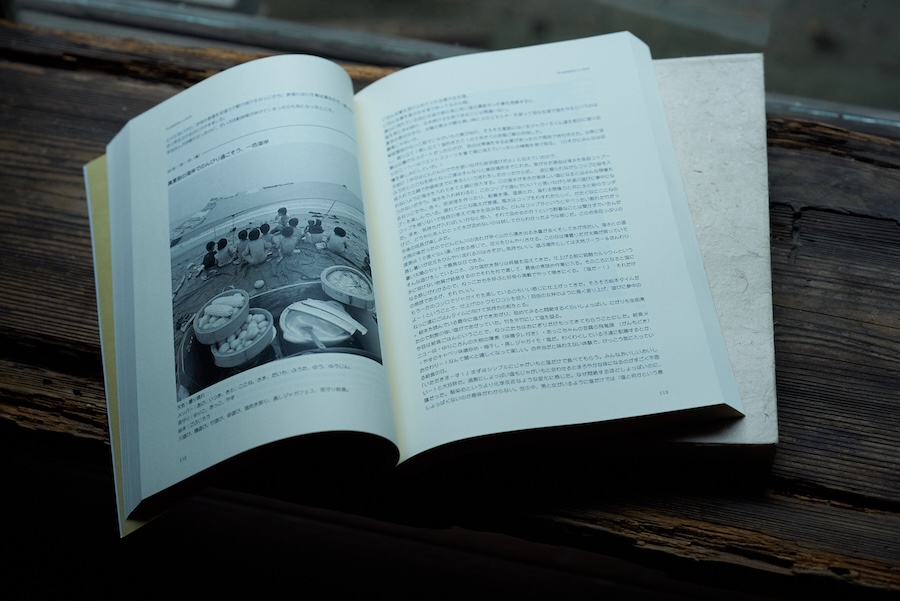

もともと奈美さんが薬膳・発酵料理家として体現していることもあって、そういう雰囲気はつくりやすかったんですけどね。(カバンから出した本をめくりながら)1年分なんですけれども、毎回、子供たちの写真を撮って、そのときの出来事、自分の考えを日誌にして、まとめたのがこれなんですね。

――ああ、活動の記録を重ねていったんですね。

やすさん 子供たちといろんなところに行くにあたって、「みんなでお昼を食べる」っていうプロセスをいかに楽しくやれるかということを大事にしていて。

たとえば、うどんづくりにしても、子供たちがつくるから太いのがあったり、細いのがあったり、いろんな食感のうどんがごちゃ混ぜになったものを一緒に食べる……、それがなんて美味しいのだろうと思うんです。

子供たちと一緒につくっていることで、同じでなくていい、うまくやらなくていいっていうか、自分らしさが出ている感じがすごく面白くて、息づかいのある食感があって、そういうところは子供と一緒じゃないと気づかないことがものすごくいっぱいあって。

食べ物を通したほうが、コミュニケーションがしやすかったりしますよね? コミュニケーションがとりにくい子が現れたときにも、何か食べてもらったら、ちょっと子供の気がゆるんで、コミュニケーションがとれたりする。

そうやって何かを食べたときに、パッと子供が振り向いてくれる距離感になるというか、食べ物を共有するコミュニケーションの力はすごくあると思っているんです。

この日誌本もそうですけど、何でこんなに文章を書くかというと、親どうしのコミュニケーションがすごく密になるんですね。その人がその日に思ったことを文字にすると、それぞれ個人差があって、その文章にその人が現れるんです。

それを感じたくて、ついつい読んじゃう。子供たちが見ている景色もさることながら、親である僕らがどういうふうに子供たちを見ているかというところを知って、信頼が生まれる、そのためのすごく大切なツールだったりしたんですね。

――文字にするとその人が現れるって、ホントその通りですよね。

やすさん 文字を通して家族のようになっていったし、それは内面を映し出す文章の面白さというか、僕らにとっては宝物みたいな……。読むとその人や登場人物の考えが、まるで自分のようになって溶けていくような感覚なんです。

別に読み返すことはないんですよ。子供が大人になったら読み返せばいいなとは思うんですけど、(体験を)共有するうえで、写真ではなくて文字にするというのは、また違いますね。

そういう意味で、食とコミュニケーションって、ものすごくくっついているものなんだなと思いますね。

――そのまんまっていうか。

やすさん そうそう。コミュニケーションっていうと食みたいな、もちろん、それ以外にも葉山には海があったり、山があったり、図書館とか博物館とか文化的な場所があったり、それらを自由に行き来しながら(そうした食を介したコミュニケーションを)やってこられたんだなって。

とくに子供はお腹すいた星人ですからね、何か食べるか、遊んでるか、どちらかぐらいしかないから(笑)。

――それって、子供に限らず、人の本質なのかもしれない。

やすさん 小学校に入ってからもそういうことができたら、もっともっと違う世界が生まれたかもしれないんだけど……。いま小学校に行っちゃったから、もし行かなかったらもっと大きなものが出てきたんじゃないかと思いますね。

カバンから出した本をめくりながら

タイトルは「そらまめのねっこ」

――僕たちは葉山にふわっとやってきて、ふわっと変わっていったところがあって。体験してきたことがそのまま人に当てはまるわけじゃないけれど、この土地で共有しているものが一人一人違う形で再現されていけばいいのかなって。

やすさん 葉山って、畑をやりたければやれる場所もあるし、お米をやりたければお米ができる土壌もある、海で釣りをしたいと思ったらそれもできる……。

海にも山にも、やりたいっていうことを叶えてくれる場所が無限にあるなと思っていて。それは子供と一緒であっても、一緒でなくても変わらない。どちらも変わらなく、そういうことを叶えてくれる場所だなって思うんです。

――土地のポテンシャルがすごいですよね。そこまでわかって引っ越したわけじゃなく、引っ越して、暮らすようになってから気づいたことが多いんですけど。

やすさん 自分を高める場所もたくさんあるし、子供たちと一緒にシェアできる場所もある。芸術祭とかを通じて文化的にアウトプットできる場所もあるし、そういう場所がたくさんあって、本当に365日飽きずに……。

もし経済と離れて何かしろって言われたら、毎日楽しく、忙しく、べつにお金使って何かするというのではなく、本当に身近にある野や山の暮らしに勤しむ場所があると思うんですね。

僕はたまたまそういうことができる縁があったので、畑や田んぼをやったり、醤油とか味噌をつくったり。

きょん2 あっちこっち行ってますよね(笑)。

やすさん そうそう、子供たちがいろんなところに連れていってくれる感じで、「次はここへ行ったら楽しいかな?」って、自分で考えているようで、結局、子供に頭を動かされている(笑)。それがまたワクワクの発見で、すごく楽しいんです。

子供って成長とともにステップアップがあるから、同じところよりも新しい体験とか楽しみとか志が自然と高くなるから、どんどん世界が広がってくる。

―― やすさんの話に重ねると、葉山に10年くらい住んで、ようやく景色が見えてきたんですけど、それを雑誌の特集的にやっても描いきれない気がしていて。

そういうニーズもあるのかもしれないけど、そっちにわくわくするわけでもないし、だったら初めから出しやすい形で出してもらって、それがそのまま再現されたほうが面白いんじゃないかなと、いまは感じているんです。

やすさん お話を聞きながら、自分のなかにどんな言葉が残っているかなと思ったら、最初に話した食べ物のうま味のもとっていう言葉が出てきたんですね。

それで、そういううま味はコミュニケーションっていう言葉に言い換えられるかなと思って。

たとえば、「この食べ物のうま味は何か?」、つまり、「この食物はどういうコミュニケーションから生まれてきてるのか?」というテーマを考えていったら、何か面白そうな言葉が生まれるというか……。逆に、何か知らないうま味の素が入っていたら、みんなどう考えるのかなって。

きょん2 最初にその話をされたとき、「うま味って何だろう?」って思ったんです。だしのうま味とかもまた違うって。

やすさん それも一つなんだろうけど、それだけじゃないんですよね。何か甘いとかしょっぱいとか言えない、ちょっと有機的で、奥深い言葉だなって感じましたね。

――それがコミュニケーションとどうつながってくる?

やすさん そこに、日本人のコミュニケーション独自のものが隠れている言葉じゃないかなと思ったんですね。

外国の人はフランクに、表向きなコミュニケーションが得意だけど、逆に日本人って、そういうコミュニケーションが得意じゃない。

今回のコロナですごく思いましたけど、もっと体験をベースにして、「美味しいね」って言い合うような関係のなかで、お互いが深く共有できる民族なのかなって。

――それこそ有機的に? 言葉にできないものも含めて。

やすさん そう。いまの食のあり方は味だけで動いていると思うんですけれど、コミュニケーションをより深くするものとして、僕はそこに可能性があるって思いましたね。

いまは隣の人が誰だかわからないところがあって、以前、町内会長をやっていたとき、停電が起きても隣の人に声を出せないコミュニケーションって変だなってすごく思って。

とりあえず、身近なコミュニケーションがないというだけなんですけど、それって、それをなしにしている社会があるからなのかなと思ったんですね。

――なるほど。うま味につながるようなつながり、コミュニケーションがあったほうがいいということですね。

やすさん 何でもそうだけど、本当に美味しいと思ったとき、そこに誰かの美味しいが重なれば重ねるほど美味しいものになっていくんだなっていう感じがしていて。

あくまでも、そのスタートは自分の美味しいから始まるけど、環境や状況のなかで自分の美味しいは変わっていくという。だから、そういうものを積み重ねられる環境づくり……。そう言うとちょっと面倒臭くなるけど、さりげなくそういうものがシェアできる場があるといいなと思いますよね。

――たしかに、シェアできる場って大事ですよね。

やすさん 僕の場合、(森山神社の)土曜朝市とか小さなコミュニティが身近にあるから、「これ、美味しいんだよ」って言ったときにすぐシェアできたりするんです。

そういう「ちょっと試しにつくってみたんだけど、味見してみて」って言える場がすごく貴重で、自分は好きなんですよね。家から座って発信することは全然できないけど、立って接するとちょっとしたことでも声を出しやすい、それって別に100人じゃなくても、10人でも、3人でもいい。

そういう朝市のコミュニティとかで、食べ物が好きになっていく要素ってあるなと思って、コミュニケーションがあればあるほど自分の好きがたくさん生まれる気がしますね。

土曜朝市

葉山の一色にある森山神社で開かれている「土曜朝市」。登録した朝市メンバーが自主的に出店するスタイルで、やすさんは「むすびや」の屋号で、発酵食品、発酵飲料、野菜など販売する。写真はおなじみメンバーと。© 佐藤正治

――やすさんを理解したいなと思ったとき、いま言った雰囲気みたいなものを受け取ったらいいんでしょうね。

何かの目的で言葉の一部をもらうのではなく、そのまんまの素材を重ねていくと、伝わる連鎖はつくっていけるのかな。

やすさん その話を聞いて思ったのは、僕はネパールでライスペーパー(ネパール手漉き紙)と出会ったのがきっかけで、 手漉き紙の仕事をしてきたんですね。

(手もとのポチ袋を指しながら)これなんかもそうなんですが、こういう仕事をしていた時から、食べ物の向こうにあるもの、紙の向こうにあるもの……、とにかくものの向こうにあるもの、ものの向こうが見える景色を大事にしたいって、そこが自分の一番の根っこだったかもしれないですね。

だから、たとえば今日食べたキムチのタケノコ白菜は、SHO farmの翔さんが大きくなりすぎて困って、家に送ってきたものを漬け込んだんですが、食べる時にその景色が一緒にパッと思い浮かべられるのが好きなんです。

そこにはありがたさとか、翔さんが持ってきたこととか、買ってくれてありがとうって言われたこととか、そういう景色が美味しさのなかに入っていると思うんです。

――いいですね、なんか伝わってきますね。

やすさん ものの向こうに景色があるけれども、それを色づけるのはやっぱり人の姿とか顔とか、素材よりコミュニケーションのほうがよりきれいに見えてくるというか。

ものの先の自然がある、木があるっていう抽象的なものより、人ほど出てくるものはないから大事にしたいなって思いながら、キムチを食べたんです。

きょん2 普通、「これ、何の調味料を使ってるの?」っていう感覚でしか食べないですもんね。

やすさん やっぱりローカルになればなるほど、それが出てきやすいものだなとも思いますね。すべての食材を葉山で賄えるわけではないので、それは理想でもあるんですけど、そこに本来の土地の豊かさ見えるというか……。

――どんな人も、何かしらものづくりをしているんだと思いますが、やすさんがおっしゃったように、ものではなく人なんだなって。

やすさん 僕は、そういうふうに思うな。

――この人に会ってみたいなとか、話を聞きたいなとか、応援したいなとか、そこからいろんな気持ちが派生してくるというか。美味しいとか、栄養になるとか以上のものを、僕たちは受け取っているんだなって感じました。

やすさん そうですね。いっぱいあるなと思いましたね。

――対話を重ねながら、今日の話の核になるようなテーマが繰り返し出てきた気がします。

やすさん 結構、話の全般に出てくるものなんですね(笑)。

――出てきて、それを繰り返しながら理解が重なっていった感じがしましたね。やすさん、今日はどうもありがとうございました。またどこかで話しましょう。

やすさん はい、ありがとうございました。

やすさんは、地球に1個しかないもの=地球分の1(one of earth)をテーマに、作り手と使い手の心が見える“ハートメイド”な作品を創作。主な作品として、ノリタケテーブルウェア/ディスプレイデザインの製作、店舗や飲食店のデザインや光壁(丸井/水戸駅ビル内、表参道/野趣屋)、アートパネル(三菱総合研究所の全会議室、グランドミッドタワーズ大宮2011のエントランスホールなど)

古家1681サイトより

SHO farmの翔さん

葉山から30分、三浦半島南部にある無農薬・無化学肥料の農園。仲野晶子さん・翔さん夫婦が、約100種類の野菜と果物を生産している。

https://sho-farm.sunnyday.jp