葉山の対話 2023ー2025 1

葉山の対話 2023ー2025 1

横田美宝子さん Mihoko Yokota

横田美宝子

葉山の上山口にあるフードスタジオ、おやつ&デリ「3pm・さんじ」のオーナー。フードデザイナー。自然の色を目から楽しむことを大切にし、生産者から直接食材を仕入れ、薬膳のメソッドと四季のリズムを生かした、独自の養生ご飯とおやつをつくっている。著書に『3pmさんのおやつまみいろいろ 野菜そのままの自然の色がおいしい!』(文化出版局)。

https://www.3pmsanji.com

収録:2023年1月18日 @スターバックス葉山

編集:

長沼敬憲 Takanori Naganuma

長沼恭子 Kyoco Naganuma

撮影:井島健至 Takeshi Ijima @3pmハウススタジオ

―― いま、葉山でさまざまな活動をしている方と対話して、文字(記録)に残していこうと思っているんです。

その一つ一つが重なっていくなかで、出会った人たちの思いが浮かび上がって……、町制百周年のタイミングで一つの形になればと思っているところです。

美宝子さん プロセスをうかがって何も違和感がないし、私自身、食を通していろいろなアクションを起こしてきたんですが、物づくりって関係性づくりですよね?

地域の仕事をすることも多いのですが、それって関係性を重ねていく仕事で、美味しいとか安全であるというのは、結局、人と人、素材と素材、そのつながり、関係性のなかで生まれるのかなってつくづく思っているんです。

―― 通常のインタビューでは、相手の話を受け取ることが求められがちですが、ここでは、そうやって固まりすぎてしまったものをほどきたいと思っていて。

誰かが強い声を出して、その声が情報として広まっていく形ではない、対話型のネットワークが浸透したらいいなと……。

美宝子さん うん、わかります。私は食と福祉の連携を始めて14年ほどになるんですが、その頃は「一人一人に突出した個性がある」という話をしても、なかなか伝わらないことが多かったんです。それこそ「社会貢献が商品の売れ行きに関係ありますか?」と言われることもあって……。

―― SDGsのようなキーワードもまだなかった頃ですよね。

美宝子さん ええ。(そういう話をする人たちと)戦ってもしょうがないし、かといって閉じこもれはいいわけでもないし、私なりに上機嫌に生きる感覚を大事にしながら、そのあたりはずっとスルーしてきたんです(笑)。

ただ、ここにきて、そうではない協働という考え方、協力して働くことの意味が伝わるようになってきたのを感じます。上下関係がどうかではなく、それぞれ個性を持った職員がいて、利用者の方がいて、我々つくり手、食に関わってきた人がいて、そのどれが欠けても組み立てられないですから。

―― 食と福祉をつなげる意識は、最初から持っていたんですか?

美宝子さん そうですね。私自身、変化することをずっと楽しんできたというか……。ちょっと余談なんですけど、私はスパイスがすごく好きで、日本の発酵調味料にナツメグ入れたり、シナモン入れたり、知らない地域、遠くのもの、真逆のものを組み合わせるのがすごく好きなんですね。

スパイスって変化なんです。組み合わせるのは楽しいですし、うまくいかないことがあっても、それも含めてたどり着くものがオンリーワン、価値あるものだと思っているので、変化は全然ウェルカムというか、良くも悪くも、大きな変化も小さな変化も、すべてOKなんです(笑)。

―― ちゃんとしたセオリーをたどるだけじゃなく、つねに変化を受け入れ、生み出されてきたんですね。

美宝子さん ただ、物事には筋道があるというか、やっぱり日常を整えている先に神事があるんじゃないかと思うんですね。だから、日常の些細なこと、どうってことないと言えばどうってことない、でも、そこにときめくことがあり、私のモチベーションになっているところでもあるんです。

だから、筋道を大事にしているし、ちょっと違うなと思ったらとことんかみつきます(笑)。話し合って納得できればいいのですが……、そういう気持ちのなかで福祉と関わってきたんですね。ちょっとお話してもいいですか?

―― はい、もちろんです。

美宝子さん ちょうど震災の前の年のことなんですが、相模女子大の教授の方とあるご縁があったんです。

相模女子大のキャンパスに梅の木があって、農薬不使用ですし、このままではもったいないからと、食物栄養学科の卒業生と在校生で代々梅酒をつけてらしたんです。

それを10年ほど続けていくなかで、いまの時代に合った、しかも栄養学科なので体に働きかけるものがつくれないかと、レシピの開発を始めたんですね。

そのレシピを商品化するにあたって、いろいろとノウハウも必要になるから、産学連携という形で一緒につくってもらえないかって、お世話になっていた社長を介して話が来たんです。

ただ忙しかったこともあって時間ばかりが過ぎていって……、その後、震災があってケータリング業務とか、撮影現場の業務とか、それまでやっていたことがいったんストップしてしまって、すごく時間ができたんです。

それもあってこのプロジェクトに関われることになったんですが、じつはほぼ同時期に、社会福祉法人「湘南の凪」のえるしいさんから、「菓子工房を新たにつくったので、指導に入ってもらえないか」って話がきたんですね。

「障害者の就労施設でつくったお菓子だからと、お涙頂戴で買ってもらうではなく、ちゃんとしたものをつくりたい」ということで現場に入ったのですが、彼らの個性を見ていくと、いろいろ気づかされることが多くて……。

「こうやりなさい」と言うとうまくまわっていかないけれど、できる・できないの間にある「どうしたらできるか?」というところに価値を見出していくと無限大のスキル、ビジネスチャンスがあることに気づいたんです。

それで、「指導だけでなく、開発して製造するというところまで一緒にできないか」という思いが湧いてきたんですね。

指導だけでは、私たちが一方的にお金をいただいて終わりですが、一緒に考えて、形にして、販売するということを、試行錯誤しながらスタートしたんです。

それから10年かかっているんですけど、なんとかまわりはじめて、いまでは数字もびっくりするぐらい伸びていて、持続可能な形になってきたんですね。

町制百周年のタイミングで

葉山町制百周年を機に企画された今回の対話、そのきっかけをつくってくれた高田明子さん(葉山環境文化デザイン集団)から最初にすすめられた一人が、美宝子さんでした。

SDGs

Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略。2015年に国連で採択、2030年までに達成を目指す17のグローバル目標を指している。

美宝子さんの活動母体「3pm」(さんじ)は、葉山町のエシカルアクションに賛同、「葉山エシカルアワード2023」の優秀賞を受賞しています。

「湘南の凪」のえるしい

正式名は「mai!えるしい」。逗子海岸近くにある社会福祉法人「湘南の凪」の事業の一環として運営されている就労支援事業所。

―― そうしたコラボレーションによって生まれたのが、看板商品になっているマーガレットケーキなんですね。

美宝子さん はい、物語の詰まったケーキなので、私としては「みんなでつくれたらいいな」と思っていたのですが、えるしいの代々の職員さんの間に、「マーガレットケーキはさんじさんのもの」という意識がどうしてもあって……。

現場にちゃんと還元はできていたんですけれども、なかなか数字が見えてこないところがあったり、いままでの福祉施設でのやり方が中心になっていたり、最初のうちは私の目指すところにはなかったんですね。

―― ご自身のブランドよりも、「みんなでつくる」ということを優先されたかったんですね。

美宝子さん はい、協働っていうところが大事なんです。私たちだけでつくっているわけじゃないですから、こうつくって、こう売って、こう支払うとか、独自の仕組みが必要で、それがこの3~4年で徐々にまわってきた気がします。

―― 一つ一つ段階を踏んでということですね。

美宝子さん はい。まだまだ試行錯誤はありますけどね。だから、対話というか、やっぱり関係性なんです。

―― 僕たちがやっている対話には、「自分の立場、肩書き、意図など持っているものをいったん脇に置いて話す」というゆるやかなルール、前提があるんです。

そうすることで、その場でいちばん最適な答えが浮かび上がりやすい感じがしていて。

美宝子さん 何事も意識の共有が大事で、同じ意識のもとに一つのものをつくっていくという思いでスタートしたんですが、必ずしもそうじゃないって、あるとき気づいたんです。

それが、私が福祉との協働作業を通して学んだことでもあるんですが……。(事前に渡していたコンセプトのなかにあった)この「再構築」っていう言葉が私は好きなんですね。

自分の言葉に置き換えると、私がいちばん心がけているのはリエゾンっていう言葉になるんですが……。

リエゾンって、クラッシュ&ビルドではなくて、いままで出会ったピースを入れ替え、モノ、コト、ヒトなどの点と点をつなげて起こる変化なんですよね。

物をつくるときにいちばん大切な要素って、壊して生まれることじゃなく、このリエゾンだと思うんです。

これは、お世話になったある教授に教わった言葉で、私のなかで妙に響いて、何かプレゼンするときもリエゾンという言葉を必ず出すようにしているんです。

いままであったもののなかで見えてなかったものが見えたり、小さかったものが大きくなったり……。要は、壊してつくるのではなく、あるものを組み替えるだけだったんだ、大事なのは本当にこれなんだなって思うんですね。

―― なるほど。新たに一つのものをつくるというより、あるものを再構築するという……。

美宝子さん いろいろな思い違いってつねに起こることだから、まずは一回、それを外そうと思って。

きょん2 確かに、クラッシュ&ビルドっていいますね。

美宝子さん 新しいものを生み出すみたいに皆さんおっしゃるんだけど、それだけじゃない。建築だってそう。もちろん、言葉も文字もそうでしょうし、食なんかももちろんそう。

私は、クラッシュ&ビルドというより、生まれ変えるという作業を繰り返しやっているように思います。

それこそ15年ぐらい前は、残り物を使うと失礼みたいな風潮があって。もちろん、食べたものをまた使うというのは失礼だけど、全然ちがう形に蘇らせる、えるしいでやっているケーキづくりにも、お菓子づくりにも全部そのエッセンスを入れていて、だから、リエゾンなんですね。

マーガレットケーキ

葉山マルシェ、青い鳥(逗子市役所1階)などで販売中。通販もあり。詳しくは「ecHo kitchen@どこにいても3pm」

https://3pmechokitchen.shop

リエゾン

「点と点のつながり」「組み替える」を意味するフランス語(liaison)に由来。

―― 産業が巨大になるほどリエゾンって難しくなるところがあると思うんですが、何か違うやり方もあるのかなって。

そもそも、僕がやっている「編集」は、この世界にあるものを「編んで集める」という意味なので、新しいものを生み出しすという感じでは必ずしもないんですね。

まさに再構築、リエゾン……。やっぱり過去のものはリスペクトするし、かつて生み出されたもののなかに、かなりの割合で答えがあるんだと感じています。

美宝子さん そのお話を聞いて、私としては、何か大事なものに出会ってしまったという感じがしますね。

実際、取材を受けると、戸惑う方が多いんですよ。特に福祉をテーマにした取材なんて、最初に企画の意図があるから、「社会貢献って、どういうことですか?」っていう質問あったら、そこに期待される回答が求められるんですね。

もう7、8年ぐらい前のことだったんですが、私のなかにそういうワードがなかったので、少し考えて「自分自身がご機嫌でいることです」って答えたんですよ。

そしたら話が全然合わなくなって……。自分が整っていないといい仕事はできないし、それが結局、社会に対する貢献になると思ったから、私はまじめに言ったんです。

でも、求められている回答と違ったみたいで、そこから話が止まっちゃったことがあるんです。

―― 最初に企画ありきというか、なんらかの意図を持ちすぎてしまうと、そこに当てはめていく感じになりやすいですよね。

美宝子さん そういう経験もあって、「私、ちょっと普通じゃないのかな」みたいな気になって(笑)。

自分の言葉って、コアな人には愛してもらえるんだけど、やっぱり不特定多数には届きにくいものなんだなって気づいたんです。だからどうということはないんですけど……。

逆にいまは、「ここでは何でも言っちゃえる」みたいな、嬉しい気持ちがありますね。

―― ありがとうございます。いつも思うんですが、本当はみんな、自分の声を出したいんですよ。

美宝子さん そうした声を一つの形にするというのは、これから本当に必要なことだと感じますけど、もしかしたらゼロイチぐらいの大きなチャレンジですよね。

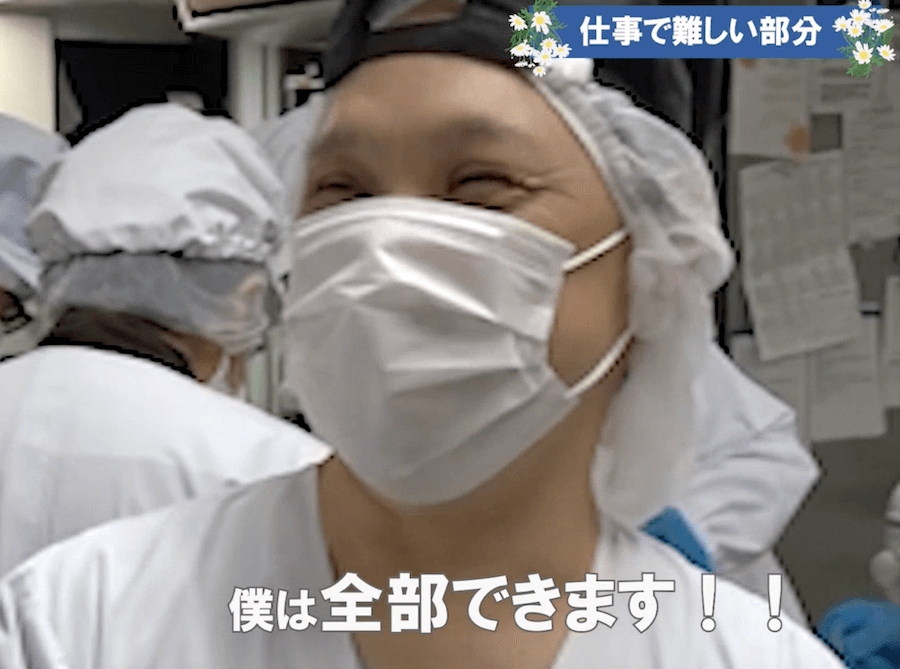

えるしいには、いままで300人くらい見学に来てくださっているんですけれど、始めた3年くらいの頃は、働いている皆さんがすごく静かで……。でも、やっていくうちに、「すごくお話しが好きなんだ」ってわかってきたんです。

自己肯定感という言葉は好きじゃないんですが、できる、できないっていうところで、そういう思いが抑えられてしまっていた。それは確かに大切なことであるんだけど、周囲が扱いやすいように組み立てられたものだったのかもしれません。

でも、いろいろと体制も変わって、どうしたらできるだろうかって視点を持って、「こういう言葉をかけたら理解しやすいね」とか、「こういう道具を使ったら誰もできるよね」って一つ一つ膨らましていったら、すごく話すんですよ。

つい最近も、相模女子大に新設された専門職大学院の社会起業科の学生たちが、「マーガレットケーキはなぜ、長い間愛され続けているのか?」ということに興味を持って、えるしいを取材してくださったんですが、そのインタビューのなかでも、「自分が話す」っていう人がいっぱいいて、その一人の彼が話しているのが動画になっているんです。

「こんな声を聞いたのは初めて」っていう職員の方もいて、みんなびっくりしたんですが、一人一人が声を出すようになったことで、この4年ぐらいで施設全体が変わってきていて、いま本当に楽しい現場なんですね。

―― そういうお話を聞くと、食べるということと同じくらい話すことも大事だなって感じますね。

実際、体の循環が滞ると体調が悪くなり、心も病んでいくように、思いが抑え込まれて、話したいことが話せないということでも、循環の滞りって生まれますよね。

美宝子さん いま、一つの例として福祉との取り組みをお話ししてきましたけど、地域とのフードアクションも、次世代とのフードアクションも、みんなそこがベースだと思うし、そういう物語っていっぱいあるわけです。

だから、食べるのはお菓子であったり、お弁当であったりあるんですけど、それが主役じゃないんですよね。その意味もあって、今年から、食べるの背景にあるものをデモンストレーションした場づくりに力を入れたいと思っています。

たとえば、平飼いの養鶏をやってらっしゃる方を呼んで、30分くらいトークイベントしたあとに調理したものをいただくとか、ただのビュッフェではなく、それを葉山芸術祭のような場でやってみようとか、それこそ森林を守る人たちの活動とリンクさせるとか、全部がつながってくると思うんですね。

―― 食べることの背後の世界につながっていく、そのためにお菓子やお弁当があるわけですね。

美宝子さん その背景にあるものとして、一時フェアトレードとかオーガニックの食材などを意識して使ってきたんですが、ある時、オーガニックでも児童労働があることを知ったんですよ。

スパイスであったり、コーヒーであったり……、オーガニックと言っても、すべてハッピーなわけではなく、海外には子供を不法に働かせているところもあることに気がついて、とことん調べたことがあったんです。

それで、児童労働ではない、本当の意味でフェアにトレードされたスパイスとかを取り寄せて、ちょっと割高でも量を少なくしたりして使うように変えたんですね。

やっぱり、楽しいの背景に悲しいがあると違ってしまうと思って、そんなふうに一つ一つ組み立てていて、せっかく晴れの日のビュッフェだったら、それを広めたいと思って。

きょん2 名前に踊らされてるところもあるんでしょうね。

美宝子さん オーガニックにもそういうことがいっぱいあって、私もこの20年間やってきて、ようやく気づいたところがあるんですよね。ことしは、そういう背景にあるものにつながる、ものづくりを始めたいと思っています。

編んで集める

「編んで集める」から「編みなおす」へ

マーガレットケーキはなぜ、長い間愛され続けているのか?

マーガレットケーキ・リーダーの大川浩司さん(YouTube「マーガレットケーキ物語・完全版」より)

食べるの背景にあるもの

3pmのコンセプトは「色を食べる」。ケータリング、お弁当、メニュー開発など、活動は多岐にわたる。

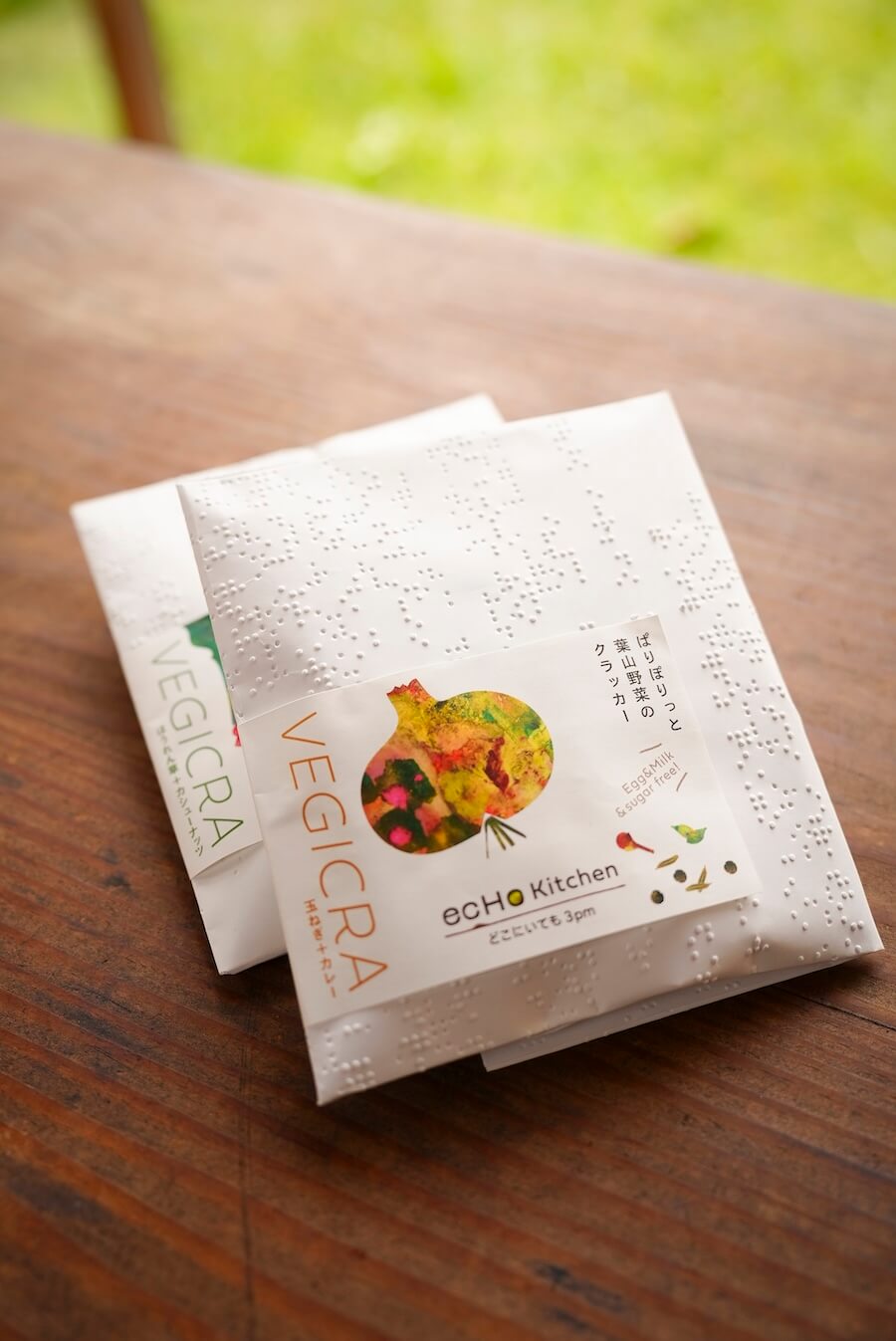

美宝子さん あともうひとつ、お話を聞いていて浮かんだエピソードがあって。私、えるしいの彼らのなかから、すごくインスピレーションをもらうことがあるんです。ベジクラッカー(VEGICRA)っていうお土産を持ってきたんですが……。

きょん2 わあ。葉山ステーションに置いてあったので、買ったことあります。かわいいですよね。

美宝子さん 同じものなんですけど、よかったら召し上がってください。このほうれん草、葉山のいさむファームさんって、ご存知かも知れないですけれど、江戸時代から自然農法を受け継いでいる方の畑でつくってもらっていて……。

えるしいの彼らと一緒に収穫して、ソースにして練り込んで、100パーセント丸々、それこそ根っこまでつかったフードロス対策のクラッカーなんですね。

これを収穫しに行った数年前、自閉症の障害を持った、いままであまり会話してこなかった一人が、まず土に触った瞬間、なんておっしゃったと思いますか?

―― いやあ、言葉は思い浮かばないですね……。

美宝子さん 「地域の未来」って言ったんです。私、びっくりしちゃって、あわてて「地域の未来って何?」って聞いたら、「未来はいま、いまが未来」って。

彼はもうすべてその瞬間わかって、その後その話をすると「え、何?」ってキョトンとしているんですけど、そこにいた人みんなが聞いていて、私、本当に素人だから、「未来って何?」「地域の未来って何?」って聞いたんですよ。

そしたら、「未来はいま、いまは未来」って。

―― いやあ、すごいなあ。

美宝子さん もうすごすぎて、私はもう、「彼らと一緒にずっと行く!」って思ったんです。

そんなふうに、一人一人すごいものをみんな持っているんです。だから、どちらかと言ったら厄介だと、あまりできないと思われていたと思うんですが、でも、全然違う。

「ごめんなさい、ごめんなさい」って口癖のように言うから、「ごめんなさいなんてことはないんだよ」「うまくいかなかったら次やればいいんだから」って言うことがあるんですけど、すごい感性だなと思って、びっくりしたんです。

(ベジクラッカーを出しながら)今日はほうれん草と玉ねぎとにんじんと……、知ってくださっていて、目新しくないかもしれないですけど。あとは「はっぷ」の皆さんとつくった「金華糖」というホーリーバジルの飴もどうぞ。

きょん2 わあ、ありがとうございます。うれしいです。

美宝子さん これも全部物語があって……。(チラシを渡しながら)必要だったらご覧になってください。

ベジクラッカー

人参アーモンド、ほうれん草カシューナッツ、玉葱カレーの3種類。パッケージは、点字紙をアップサイクル。

キューブ状のお米のショートブレッドも美味しい。葉山生姜+黒胡麻、ビーツ+ハーブソルトの2種類。

「えるしい」メンバーと「いさむファーム」でほうれん草を収穫、野菜の下処理→製造も一緒に。

金華糖

浅草の飴職人立田善次さん(老舗「三ツ関製作所」3代目)が手作りで製造。ホーリーバジル味のほか、日本蜜蜂ハニー味も。

*現在はSOLD OUT

これも全部物語があって……

原料のホーリーバジルは、葉山で多世代をつなぐコミュニティガーデンづくりをすすめる「一般社団法人はっぷ」のメンバーが、「葉山オハナデイサービス」に通う高齢者の皆さんと育てたもの。

もうひとつの原料である蜂蜜は、葉山の「石井ファーム」が育てている、在来種の日本蜜蜂から集めたものを使用。

きょん2 えるしいが出している、シンプルなパッケージのクッキーもありますよね?

美宝子さん あれも全部プロデュースしたものなんですが……、私に相談があったのは製造が始まって6年くらいの頃、いろいろなつながりのなかでこなせない量をつくって、余らせて、結局捨てるしかないような状況だったんです。

それで、当時の施設長が「在庫を減らさないと、いくら売り上げても意味がない」ということに気づいて、これもすごいチャレンジだったと思うんですけど、うちがコンサルに入る形で、レシピから仕入れ、販売まで全部変えていったんですね。

メインのマーガレットケーキは、百貨店などに出すこともあって、パッケージを整え、素材の一つ一つにこだわっているので、価格はどうしても割高になってしまいます。

でも、クッキーのほうは日常の素材を使ってますし、子供たちやお年寄りが500円玉をにぎって、手軽に買えるものであったほうがいいじゃないですか。

マーガレットケーキは材料をこちらで持ち込んで、製造してもらっていますが、クッキーは独自でつくったものなので、売れ残る可能性もあるんですけど、買い取ってもらるので、売り上げのほうは安定しますよね。

きょん2 以前、(逗子駅近くにある)スズキ屋の近くで売っていましたよね? いつの間にかなくなってしまって、「なかなか手に入らないんだよな」って思ってました。

美宝子さん それはまだ、新しい仕組みをつくる前ですね。いまは、卸すということがなかなかできないですが、葉山マルシェさんと、直営で青い鳥さんに扱っていただいています。

きょん2 葉山マルシェは石井ファームがやっているところですよね。青い鳥というのは……。

美宝子さん 青い鳥は、逗子の市役所の1階にある店舗で、平日の11時から2時までやっていますよ。「逗子市手をつなぐ育成会」が30年にわたって運営してきた店舗を引き継ぐ形で、2021年6月にオープンしました。

―― 企画や製造、販売まで、どれも仕組みも含めてつくっているのがすごいですね。

美宝子さん 本当にそれはまだ旅の途中なんです。だから、ゴールじゃないんだけど、やっぱりそこが回らないと思いが途絶えちゃうので、いい形で続けていくには前向きな妥協点をどこに見出すか? それしかないなって(笑)。

そうなっちゃうという妥協点ではなくて、存続するための妥協点、

だから、震災以降は人を抱えない、場を抱えない、物を抱えないスタイルに徐々に変えてきています。

本当に素晴らしい工房があって、うまく活用できなかったら、えるしいそのものがもったいないですから。まだまだいろいろと課題はありますけどね(笑)。

―― いまは仕組みから見直さないとならない段階なのかもしれないですね。社会全体、製造業全体、どこもおなじ気がします。

まあ、ここからどういう展開が生まれるかはわからないですが、一つ一つ形にして、仕組みに変えて……、僕としては、もうここで制作は始まっている感覚もあるんです。知らないうちに巻き込まれてしまっているという(笑)。

美宝子さん それはもう、喜んで。私も好き勝手に話しているだけなのでね。今日生きていることを話しているだけだから、全然まとまらないかもしれないですけど……(笑)。

―― いえ、大事なお話をたくさん聞けたと思います。

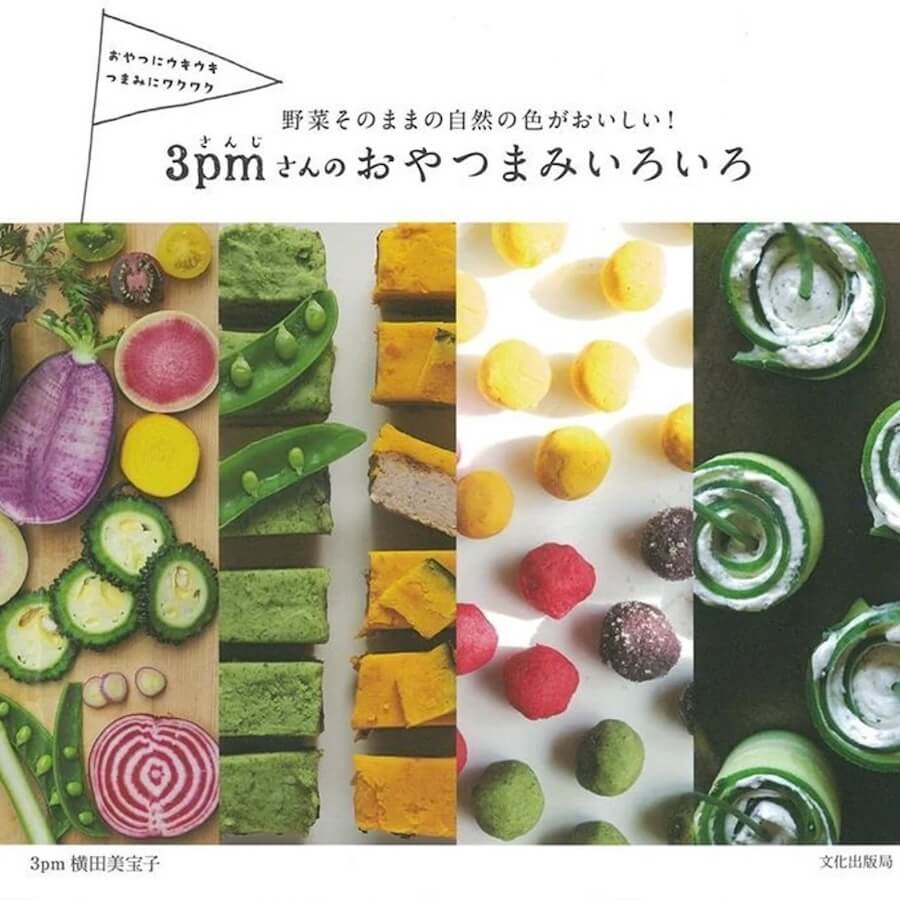

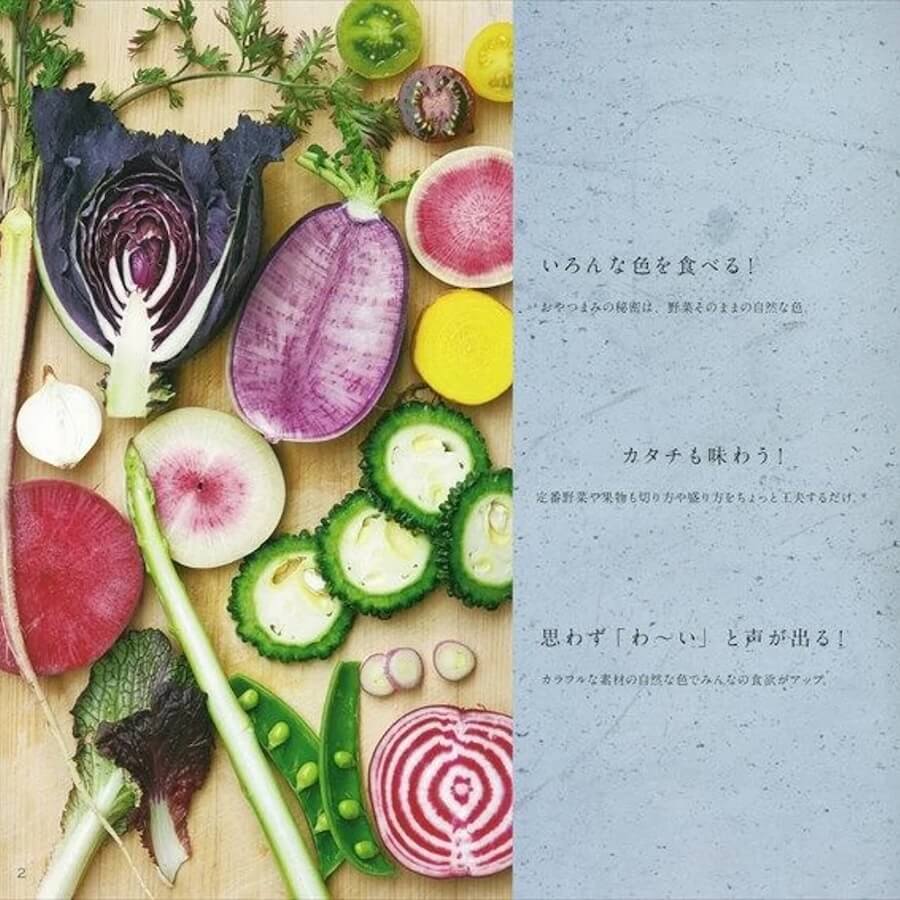

美宝子さん あと、この本なんですけど……。

きょん2 すごい。いいんですか? ありがとうございます。

美宝子さん 私は、大さじ何杯みたいなレシピって好きじゃないので、そういう本はつくりたくなかったんですが……、ケータリングしたときに出会った葉山で編集をやっている方が、「私が企画を通すから」って言っていただいて。

出版元の文化出版局の担当の方からは、「女性ばかりでなく、(料理をあまりしない)男性でも、寝る前にながめたら元気になれるような本にしましょう」って。もともと、うちのコンセプトが「色を食べる」なので……。

きょん2 私、ケータリングしていただいたものを、一回いただいたことがあるんです。たしか(葉山で坐禅会をやっている)藤田一照さんのところで……。

美宝子さん 本当ですか? ありがとうございます。(本を開きながら)じつはこのレシピはフードロスの対策で、パンの耳を野菜のディップでいただくような……、これ、全部野菜の色なんです。こういうものを盛り込みたいなって思って。

きょん2 本当にきれいですよね~。

美宝子さん 色を飾るんじゃなくて、日本には四季があるんだから、それを意識した食養生を盛り込みたいっていうことを、説明としてではなく、エッセンスを入れているんです。

(美宝子さんが愛用している食材や調味料を紹介している巻末のページを指しながら)じつはここが主役のページで、本当は野菜とかも全部物語を書きたかったんですけど……、よかったらパラパラとご覧になってください。

―― すごくありがたいです。なんとなくふわっと話しちゃったんですけど、ここからいろいろと広がりそうです。

美宝子さん 私もベラベラ話しちゃって(笑)。

きょん2 ちなみに、うちってthree-o’clock(スリー・オクロック)さんと家がすぐ近くなんです。

美宝子さん 向こうもみほこさんなんですよね。息子さんが下の娘と同級生なんですよ。

きょん2 ええっ、つながっていたんですね。名前が似ているので、知ってるのかなと思って。

美宝子さん コロナ前、ウェディングの企画があったとき、彼女にウェディングケーキを頼んだり、そういうコラボレーションもやっていたんですよ。自分一人で抱え込まないで、そういうふうにやっていきたいんですね。比べたがる人もいるんですが、そうじゃないんだよなあって(笑)。

―― 本当にそうですよね。お話を伺って、美宝子さんの活動がこれからいろいろな形で広がっていく気がしました。

美宝子さん はい。思いがけない出会いのなかで、始まっていく感じがあって。まさにフード・ダイアログ! フード・アクション!だなって日々感じますね。

―― これをご縁に、何かご一緒できたら嬉しいなあ。いろいろとありがとうございました。

美宝子さん はい、ありがとうございました。

シンプルなパッケージのクッキー

「えるしい」が独自製造したシンプルなクッキー。

葉山マルシェ

石井ファームが運営する「葉山牛・葉山石井牛」の販売店。地場野菜、弁当、惣菜も充実。

https://hayama-marche.com

この本なんですけど

『3pmさんのおやつまみいろいろ

野菜そのままの自然の色がおいしい!』(文化出版局)

three-o’clock(スリー・オクロック)さん

葉山一色の住宅街にある手作りのケーキ・クッキーのお店。毎週木曜のみオープン。

https://www.instagram.com/threeoclock_hayama/

思いがけない出会い

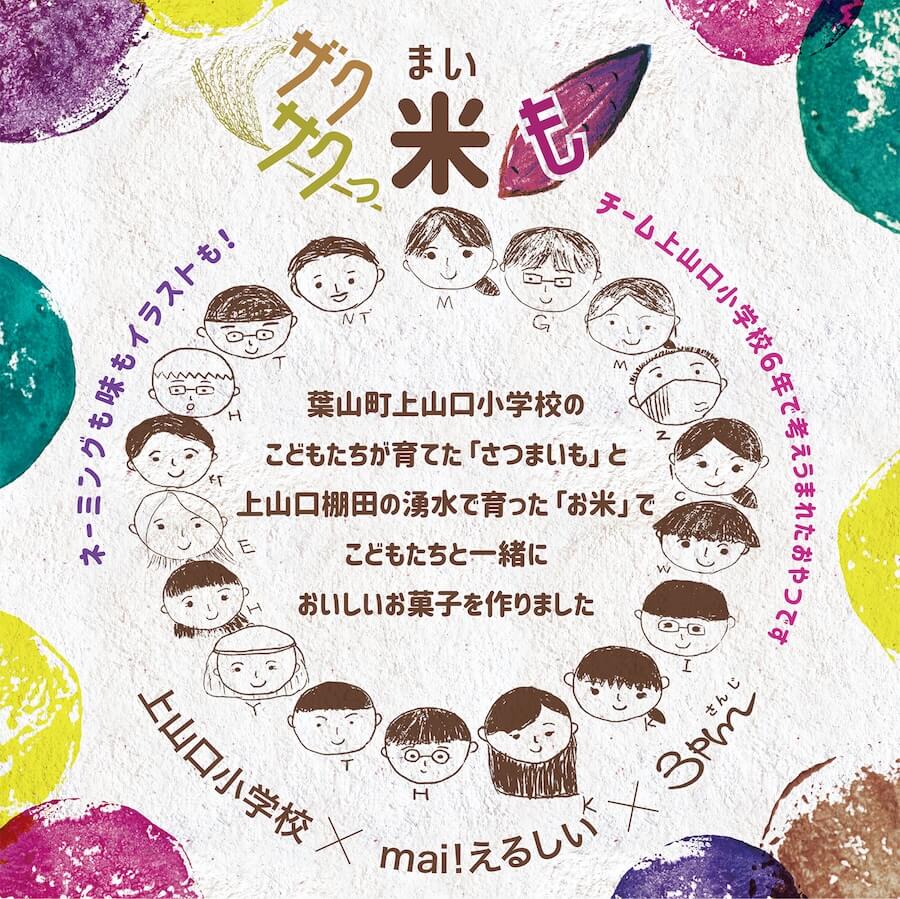

2024年9月、葉山町立上山口小学校6年生の総合授業で「Food Dialog! Food Action!」をテーマに対話したことを機に、子供たちが育てたサツマイモ、上山口の棚田のお米を使った商品開発がスタート。

子供たちが企画を練り、分担を決め、ネーミングしたサブレ「ザク米も」「サクっ米も」が生まれ、同年11月にスズキヤ逗子駅前店にて販売、あっという間に完売!